暮春时节,正值假日,驱车去了大泽山。

本来想先去看看大泽山西南的,那天柱山上郑道昭所书镌的石碑。不想,车至山前,大门紧闭,只有旁边,一很小铁门还半开着;门前异常冷落。

上前询问,方知是景点整修,不便开放。无奈,只好将车儿掉头,径直去了大泽山。

天柱山,因郑道昭的碑刻而闻名中外。此山也便成了“书法之山”。

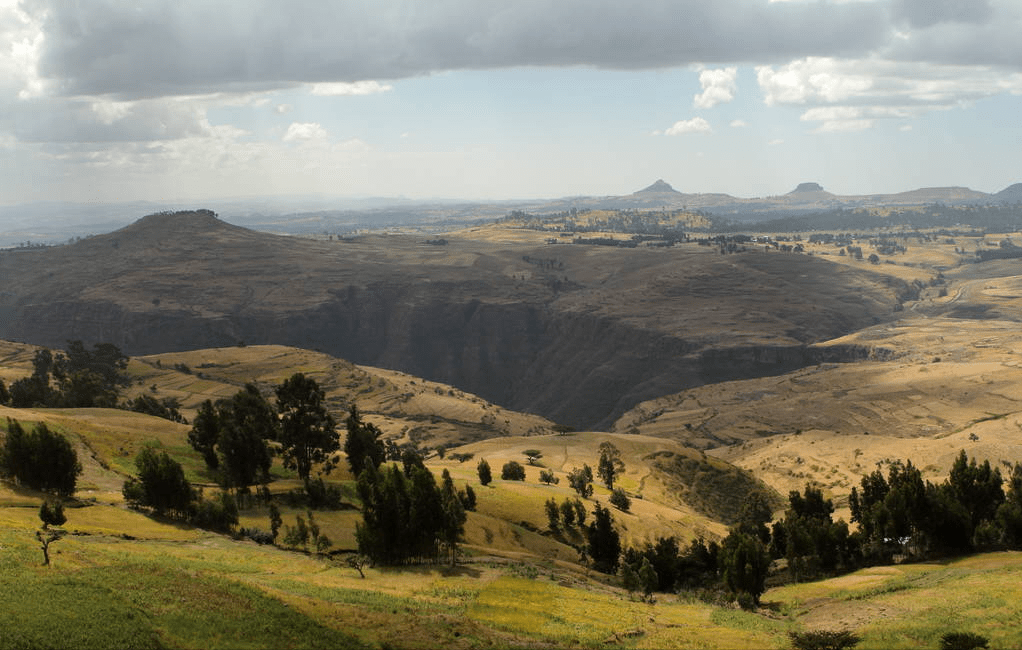

而大泽山则不然。其主峰海拔730多米的高度,在胶东地区,那是屈指可数。而文化气息更是浓厚。其古迹之多,年代延伸之久,远近闻名。

此行,既然不能拜见郑道昭那潇洒随性的“此天柱之山”的石刻,那么,就索性去大泽山和刘耳枝的“书屋”来一次初遇吧。

刘耳枝是明朝晚期的进士,其书法也是非常有名。据说,故宫太和殿、中和殿和保和殿三大殿的匾额文字,就是出自此人之手。

只是,刘耳枝年幼时,家境甚是贫困。他曾在大泽山的“红庙”之内读书练字;因无钱买纸,便采摘山上的柿叶作练笔之用。“挥毫大泽龙蛇舞,采向空山柿叶稀”,这诗句便是对刘耳枝那段艰难岁月最真实的写照了。

“南王北郑”,郑道昭的书法造诣,在当时是可以与王羲之媲美的;而刘耳枝的墨宝却是直接飞上了太和殿的匾额,——没有足够深的功底,技压群雄,这是万万做不到的。

说是“飞”上了匾额,这也并非尽是夸张。据说,当年崇祯皇帝在位时,见太和殿匾额之字不太清晰,便让群臣推荐书法高手再行书写。众臣思来想去,尽推刘耳枝。

待刘耳枝将匾额写好之后,请崇祯皇帝及群臣过目时,崇祯皇帝却发现那太和殿的“太”字少了一点,成了“大”字,很是不悦。刘耳枝见状后,并不着急,只见他迅速取来毛笔,饱蘸墨汁,一甩手,将笔掷上了匾额,那少了的一点,也就这样飞了上去。崇祯帝见之很是惊喜,说他这是神笔呀,从此,“神笔刘耳枝”和“飞笔添点”的故事便传扬开去。

巍巍大泽,龙蛇飞舞,山清水秀,名家云集。从哪个视角去看,这大泽山都不愧为海内一座少有的仙山。

我先后已有两次攀爬过大泽山,只是一直没有寻见过这个“刘耳枝的书屋”。虽然,那以前的大泽山简介上曾赫然标明过这个古迹,只是来到山前,在群山绵延之间,却不知从何处下足了。

每次进山,在努力攀爬主峰过后,往往已经筋疲力竭,——强弩之末,也便没有多少体力去支撑着再搜寻下去,不得已,只好放弃,打道出山。

而这一次,我是打定主意的:主峰要上,这个书屋也要尽力去看上一眼,聊以弥补未能见到郑道昭“魏碑”的缺憾。

沿石级而上,一路经过墓塔林、智藏寺、日照庵和梳洗楼。再往上,便是攀登主峰必经的,由山石堆叠而成的险峻山路。

这一路段,往往集聚的游人们最多;但大多爬山至此,早已疲惫不堪,所以,最终能够登上主峰,一览众山小的人,寥寥无几。

一番攀爬,在主峰顶上,略作停留,我便下山去寻找那刘耳枝的“书屋”了。

沿着向西的山路穿过碑林,不停地左右张望;并拿出随身的望远镜向周围的山头仔细地搜视,可就是看不到如简介上所描述的那种样子的“刘耳枝书屋”。

到底在哪儿呢,打听周围的人,也没谁能够说得清楚。有些人甚至连听说过都没有,——哈,都是来游玩的,本来也不是为了探寻古迹;有之无之,对很多人来说,没有什么两样,——只要有个好心情,就是最好的了。

而我的内心却总是不甘——既然说有这么个地方,它就不可能无缘无故地消失。

寻来寻去,两腿的气力都要用完了,可还没有找到那书屋。不过,在寻找书屋的旅途中,也有新的发现,——就在一山路旁边的乱树丛中,看到一块立着的小木牌,上书几个墨字:“仙人洞”。

哈,好吧,这个洞也是以前未探访过的,那就进洞一观吧。

进得洞去,黑乎乎的,阴潮低矮;一大堆的碎石乱陈其中。迨及缓慢进入洞内深处时,却发现竟有些许光亮透射过来。索性,顺着这光亮往上攀去。越过几块巨石,一番弯腰缩颈,居然爬到了石洞的顶部。

洞顶之上,乱草已遮蔽了上山路。看看那些长长的蔓草及带刺的山树,便知道,这座山儿好久没人攀爬过了。

遇到此种情形,如何采取下一步行动,是必须要与同行的孩儿商量的:人已疲惫,而行至山腰,是上还是退呢?

孩子略作犹豫,很快便坚定地说:“还是上吧。”

于是,我们便成了这满布荆棘与荒草的山坡的探路者了。

鲁迅先生说过,“这地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”我想,我们踩倒了山草,荡开了荆棘,也便让后来者明白:这里是有一条上山路的;而且,这路的上游,极有可能正有着无限风光!哈,自此,这后来者便会众多,于是,也便真地踩出了一条宽阔的山路。

只是,人已体乏之极,而路径又是如此不堪,我们攀爬时的那狼狈之相,你去怎么揣想都不为过。

细枝盘旋的山树上,尖尖的长刺,刺疼了孩子的手,她便只好将手儿缩进衣袖里,去用肘部推着乱枝前行。看着孩子坚强的样子,我既心疼,又为她的勇敢感到欣慰。

几番周折,终于,我们从山腰之上的这一大片乱草丛中爬了出去。其上面,便是由许多光怪嶙峋的大块山石堆叠而成的山顶。

而就在此时,抬头一瞥之间,却陡然发现,有一很小的外壁涂有红色的石屋,正背靠山壁,直直地伫立在向外突出的一块巨石底下。

难道这便是我一直想寻见的那刘耳枝的书屋吗?

我有些诧异。远远看去,如此之小的低矮石屋,正被其顶部巨大的山石重压得无法喘息,它仿佛一直在对外呼喊着什么。

我一下子忘记了疲惫,怀着一颗急于求证的好奇心,几步便登了上去。

此屋,是由就地取材的很多小块石头垒砌而成的;有一门一窗。门低矮,窗极小。里面,一些碎裂的石块正乱乱地陈于其中。从这大体模样来看,那靠窗之处的碎石,应该是支撑过一座石炕的。

屋外有两块石碑。一块立在悬崖边上,上面字迹已无法辨认;而另一块则立在小屋之前,——只是,它已经断裂,其顶部的碎块,就落在碑的脚下。

红色的外壁张扬着它的身份;“红庙”、“书屋”,我想,就应该是这里了。

在这石屋的周围,并没有发现多少石刻,也就无法欣赏到刘耳枝的真迹了。

这种结果,怎么会不令人感到失落呢!

或许,他写的字儿都随了那柿子树叶,飘落到山下的每一个角落,化成神韵融入到大泽山的山山水水了。

如此想来,我也是不必有多少遗憾的。

“红庙”找到了,刘耳枝和大泽山的故事,也就在我的心底有了着落。

清风依旧,石壁千年。

只要大泽山还在,那些呼啸在山风中的往事,便不会走失。这就是传承的魅力。

该下山了。西方,那斜斜的阳光照亮了下山的路……