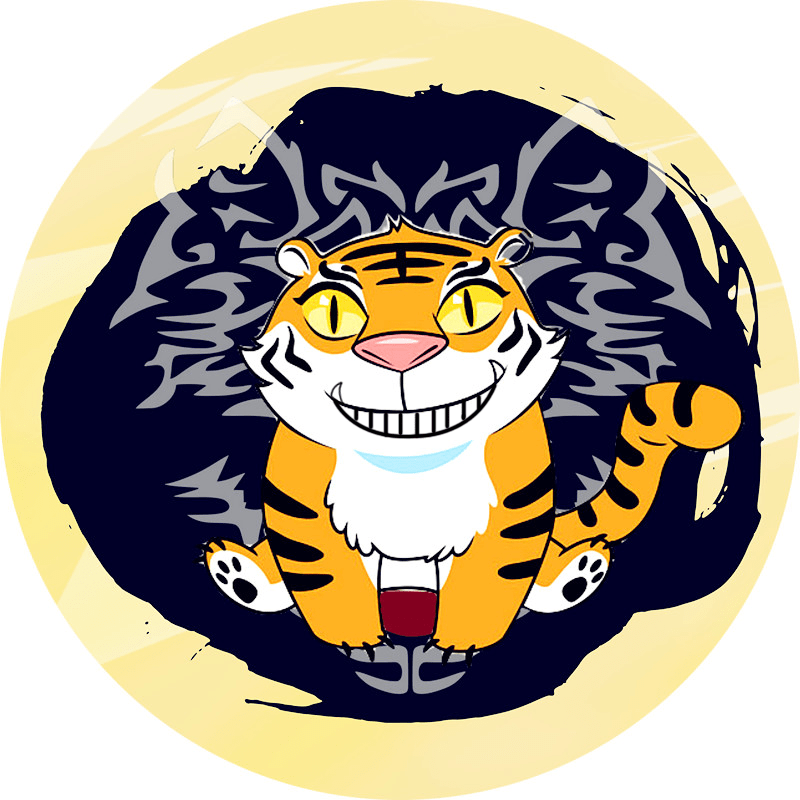

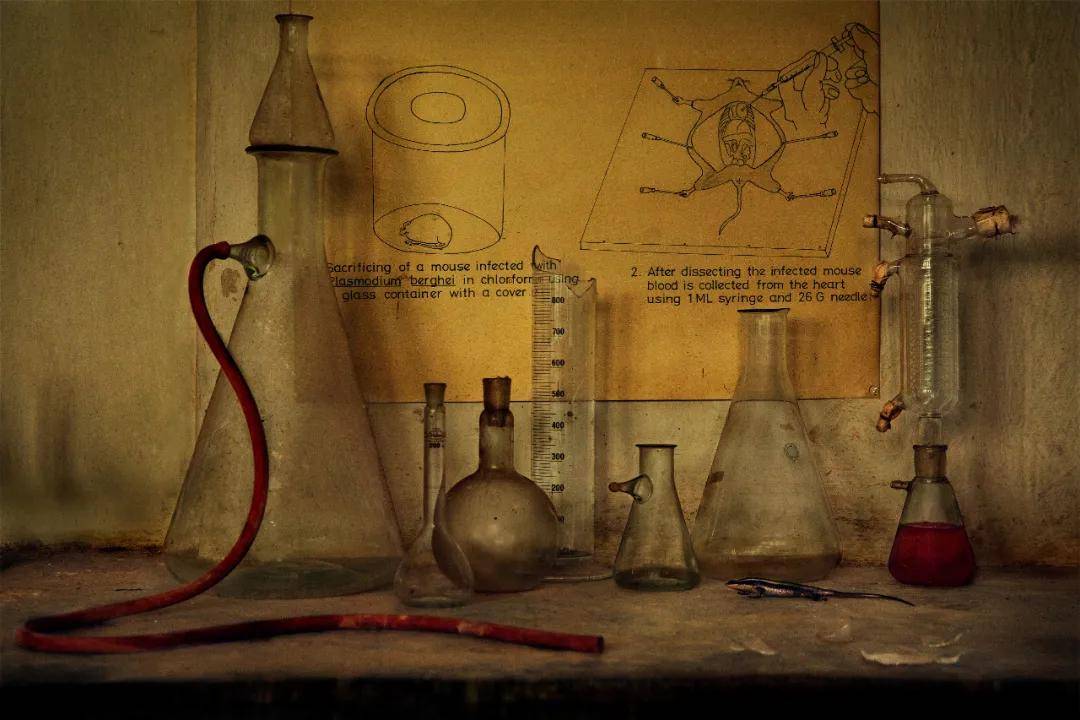

现年67岁的约翰·姆甘加是阿玛尼山研究站的前实验室助理。他在整理实验室的架子,“当地人以前认为这里的科学家用这些瓶子制造药水。”他告诉摄影师。他们所从事的其他科学研究也曾被当地人认为是超自然的,研究人员之前被称为mumianis(斯瓦希里语为“吸血鬼”),则是因为他们采集了血液样本来研究疟疾。

“逝去的未来”:

非洲丛林中曾藏着一座科研重镇

本刊记者/彭丹妮 摄影/Evgenia Arbugaeva

在坦桑尼亚东北部乌桑巴拉山脉的一个山顶上,记忆变得可以触摸与感知——现代主义的建筑散落在茂密的热带丛林中,贴着拉丁语标签的欧洲药用植物与当地物种一起保存,科学仪器和藏书齐全的图书馆在落满灰尘的房间里静候使用者的到来。

这里是阿玛尼山研究站。尽管坐落在遥远的非洲丛林,它曾是一个备受尊敬的世界级学术中心,曾经拥有近百名员工,收藏了非洲最令人瞩目的自然主义书籍和科学期刊,对整个东非的科技发展起了关键作用。

它曾经面向未来,但在社会变迁中,它被遗留在了过去。该研究机构有时被称为“丛林中的时间胶囊”,它留下的科学研究遗物讲述了一个历史上的独特时刻。但今天,只有少数几个人,还在讲述它的故事。

阿玛尼山研究站的标牌至今仍然留存。

“知识与静默的王国”

在阿玛尼山研究站图书馆墙壁上,一块高悬的挂画上写着:“知识与静默的王国”。在期刊书架上,布满虫洞的褪色书皮上印着“1956年当期论文”。

挪威奥斯陆大学社会人类学教授保罗·文策尔·盖斯勒组建了一支由人类学家、历史学家、视觉艺术家和地理学家构成的团队。他们在过去的几年里,一直在研究非洲热带丛林中那些曾帮助塑造了二十世纪医学和公卫科学的古老研究站,以了解曾经宏大的愿景何以土崩瓦解。

19世纪晚期,德国殖民者在今天坦桑尼亚东北部的乌桑巴拉山上建立了一家疗养院。不久,因第一次世界大战战败,德国将这块土地割让给英国,后者将这里用于农林业种植,直至第二次世界大战。

1949年,英国殖民者在乌桑巴拉山底部建了一个疟疾研究站,然而那个地方过于潮湿闷热,并不宜人,于是,位于山顶位置的阿玛尼成了新的选项。这里有凉爽的山风、一眼可以望到印度洋的绝佳视野以及适合潜心研究的僻静气氛。

一些实验用具被保存了下来以备将来研究。

“二战”后,特别是冷战时期,从美国、西欧、苏联到非洲各国都盛行一种观念:政府对基础研究的资助有助于推动创新,这催生了后来的互联网等革命性成就。该研究站建立于这种时代风尚之下,所得到的科研投资规模也持续扩大。

阿玛尼山研究站的管理者请了建筑师,设计了一栋用于流行病学研究的现代化实验大楼,并承诺改善工作人员的居住条件。每周二,汽车都会往这个偏僻的所在载来商品和影碟。这里有专属的电力和水力系统,篮球场、网球场、足球场和保龄球场则是为了满足研究人员的娱乐需求而设。

英国科学家希望借助在这里的研究,实现一个宏伟的目标:彻底在非洲消灭疟疾。1962年,殖民地独立后,首位非洲籍研究员作为共同作者发表了研究论文,再加上当时研究站主管的反殖民主义,种族界限开始模糊。一些非裔科学家远赴欧洲攻读研究生学位,学成后回到阿玛尼,成为成熟的科学家。

到 1971 年,阿玛尼山研究站任命了首位非裔主任菲利普·韦格萨,他是肯尼亚人,在英国伦敦接受教育,重视科学家的待遇,对该研究站的未来充满野心勃勃的设想。盖斯勒说:“这一时期,全球正在发生广泛的变化,人们深信,科学可以建设一个自由、平等和发达的非洲。”

曾经用于蚊子研究的盒子。姆甘加把手放进去展示了他们过去的研究方法。

然而,1977 年,政局动荡导致东非共同体分崩离析,该政府联合体最初由肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达三国组成。研究站的乌干达和肯尼亚籍员工被迫离职,韦格萨也未能幸免。在坦桑尼亚新政府的管理下,阿玛尼山研究站继续运转,但资金越发紧张。

1979年,坦桑尼亚与乌干达交战一年,经济拮据。本国的医学研究项目,主要通过海外合作项目资助,但随着最后一名英国科学家离职,资助阿玛尼山研究站的国外基金也大幅缩减。在偶尔获得的临时资助中,该研究站的工作重心在很大程度上从基础研究转向临床试验, 比如,这里最早验证了杀虫剂与蚊帐联合使用可显著降低疟疾的感染。

然而,维持这样一个偏僻的研究机构所需的投入渐渐难以负担,另一方面,与其他热带疾病一样,疟疾的研究也需要长途跋涉去山下做田野调查。2006 年,阿玛尼山研究站总部迁往穆海扎,曾让阿玛尼这个名字闻名一时的山区研究站,只留下了一小批员工。

姆甘加喜欢向摄影师讲述他对研究站的回忆,“隐藏的瀑布和他最喜欢的景点、还有英国工作人员过去居住的房屋,”他和英国昆虫学家约翰·雷博尔德一起花了多年的时间收集和研究昆虫。

脆弱的基础科学研究

在如今的阿玛尼,处处是失落的气息。

马丁·金维利现在闲得无聊,他能做的只有打扫卫生和照料小白鼠。这里曾饲养过兔、羊、豚鼠和猴子等用于实验的动物,如今只剩下小白鼠了。他是研究站的实验室助理兼动物管理员,从 1980年代开始就在这里工作。那时候,为了挣加班费,他“从早到晚”地工作,到野外考察、抓黑蝇来给实验人员研究、打扫卫生、准备幻灯片。

在1971年的黄金时期,实验室助理约翰·姆甘加也来到阿玛尼山研究站,他是一位英国科学家的助理,主要工作是用捕虫网捕捉标本,尤其以捉螃蟹的身手出名。也许因为经历过这里最辉煌的时候,如今67岁的他是留下的维护人员中最难以放下过去的那一个。虽然已经退休,但是他还是经常来研究站。

从1970年到1977年,姆甘加与英国昆虫学家约翰·雷博尔德合作,他负责捕捉昆虫。

来自西伯利亚地区的俄罗斯摄影师叶夫根尼娅·阿尔布加耶娃(Evgenia Arbugaeva)是盖斯勒研究项目中被邀请的一位,当时她们一行人在这里待了八天。她尤其对阿玛尼山研究站感兴趣,为了记录萦绕在这里的怀旧之情,并用图片带回这个“黑暗而神奇的地方”的氛围,她不久后决定故地重游,在这里待了两个月之久,以便更好地感受和融入那里。

叶夫根尼娅擅长将她的镜头在过去与当下来回缩放,最终聚焦在二者之间的缝隙。怀旧、被遗忘、偏远、主流之外,她的照片将这些忧伤、沉郁的氛围视觉化。

约翰·姆甘加成了叶夫根尼娅镜头下的主角。姆甘加如今依然热情地向来访者展示泡在福尔马林中的一整个架子的螃蟹标本、隐秘的瀑布、他和英国科学家花了几年时间收集和研究的昆虫标本。他对现状非常失望,但无可奈何。“如果我是世界之王,我会邀请科学家来这里,提议让研究项目回到阿玛尼,这样我们就可以回到过去的日子。”

玻璃罩下的一只小白鼠。

令阿玛尼及其他类似研究机构走向消亡的挑战并非非洲所特有。一次次地,在前苏联的大部分地区,在今天欧洲南部边缘地区,在战乱的叙利亚与巴基斯坦……动荡的政治环境和不稳定的经济发展给当地科学研究带来了厄运。

科学研究不像人们以为的那样,有着命定般的积极轨迹,它比想象的要脆弱。美国福特汉姆大学历史学教授阿斯夫·希迪奇就表示:我们这些科技史学家……从来不会一厢情愿地把科学的进步看作一种不可阻挡的进程。事实上,认真观察科学知识如何产生以及历次科技革命,你会发现,这是一个非线性的过程,有高潮也有低潮。

正如盖斯勒所总结的,“如果我们放任基础研究被忽视、贬低,那么,今天的阿玛尼山研究站完全可能预示着所有人的惨淡未来。”但叶夫根尼娅·阿尔布加耶娃没有想太多,她只是希望人们能够看见一个被隐藏的世界,那里曾实实在在存在过,如今依然在人们的记忆里存放着。