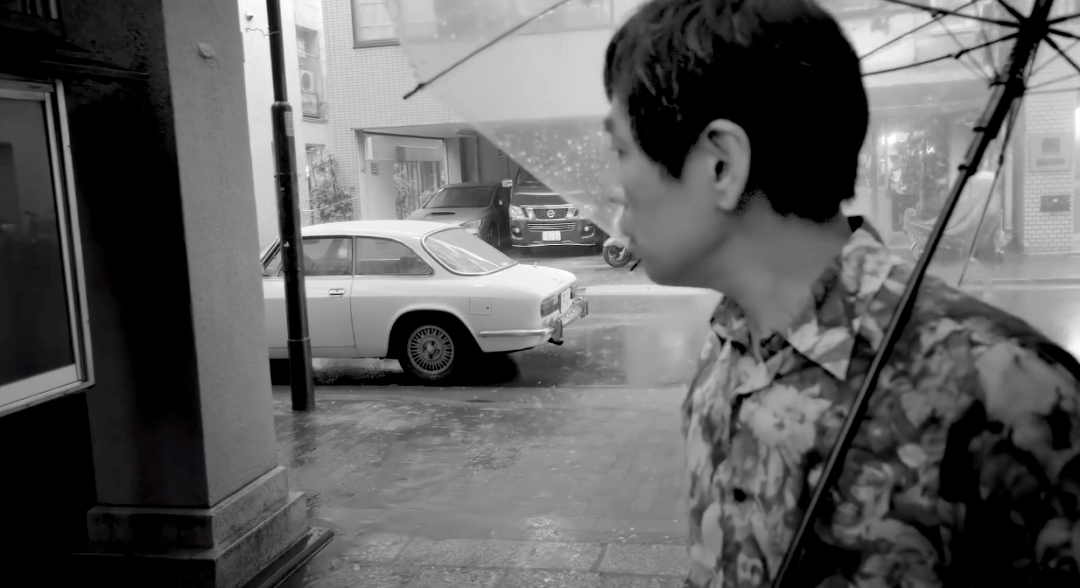

几天前,我才迟到地看过了 Beka & Lemoine 的记录电影《Tokyo Ride》。电影里,西泽立卫开着自己心爱的阿尔法·罗密欧Giulia在东京城内穿街越巷。从上午开始,雨断断续续地下,细细的雨水从敞开的车窗飘落,把好多东西弄得湿漉漉的,方向盘,衣袖,裤腿,钥匙,钱包。

雨带来了雾,使我们什么都看不真切的雾,原本的拍摄计划只得被临时搁浅,索性跟着西泽立卫,去几个城内他想去的地方,一切都非常即兴。

“在东京,每件事物都会发生改变。”

9.00 出发

氤氲柔软的雾气,仿佛要从黑白画面中漫溢而出。

行程伊始的雨,就让我想起了在东京的日子。东京真是爱下雨的,和国内南方城市淅淅绵绵的细雨不同,东京的雨下得干净利落。不乏存在感的雨,总能用相伴而来的茫茫雾气让城市静默起来——这恐怕是对一座城市而言,一场雨的精髓所在了。暂停的世界,小憩的鸽子,沉默的行人,无声的风。

有一次,从赤坂河边(弁慶濠)走向三得利广场,轻轻的雨下得深情,半乌半白的云朵间竟透下了几缕痴心不改的阳光。至此,一点阳光的温热,一点薄雨的清凉,和谐而奇妙。不仅是下雨的画面,温凉交加的触感也仿佛贿赂了司职回忆的神,让我记到了此刻。

不多回忆了,西泽立卫的Giulia还在跑着呢。

10.15 高速公路

“你看到穿越海岸的那座桥了吗?”

“在上面开开应该不错。”

“不过今天几乎什么都看不到。嗯.....只有雾啊,只有雾。”

(无空行是一人言语,有空行为对话,下同)

10:45 寺庙

“当你要许愿时,要从这里到那里折返一百次。外婆的年代,人们都是这么做的。现在的人不这么做了。人们不相信神了。 ”

“那你相信神吗?”

“我吗?是的。”

Giulia停在隐僻城内的小小寺庙前,是西泽立卫的外婆常来的地方。

也许我们真的不信神了,当然相信更好。无论是 抱着虔诚的心,还是游憩的意,寺庙都是好的地界,在特有的静气中,我们适宜祈祷,也适合游览、休憩、漫步。今日时代,很多人对寺庙的期待都已默默改变了。

“寺庙不仅为了信仰而存在,更是一种文化...怎么说呢,就像一个社区。”

“无论是新年还是有重要事情发生时,人们来到这里,更是一种习俗。”

想起此前很喜欢隈研吾操刀设计的The Capitol Hotel Tokyu。除了空间中错落有致的美妙布陈外,另一重要原因在于房间的窗外就是赤坂神社。从闹市区踏上高高的阶梯,路过古老的鳗鱼店和秀丽的花园便可抵达的神社,像一个美妙的结界。其可贵不在于俗套地说一句“屏蔽了城市的喧闹”,而是将某种城市人文做了相当纯粹的升华,如果它在城市外,反而没这样的好处了。我喜欢在神社的院落中静静坐下,看新婚、参拜、旅行、和不知道为什么而来的人们走来走去。将某种固态的东西做了升华,是比隔绝掉那东西更美好的事情。

对建筑师而言,与其在既定的概念中做庸俗的考量,思虑一个场所(建筑)的本质总是更重要些。或说:认真去体会人们到底抱着怎样的心情去往、置身在一个地方,乃至笼统地理解他们在用怎样的方式生活——才能作出全面妥帖到人们需求的一流作品,不是嘛。

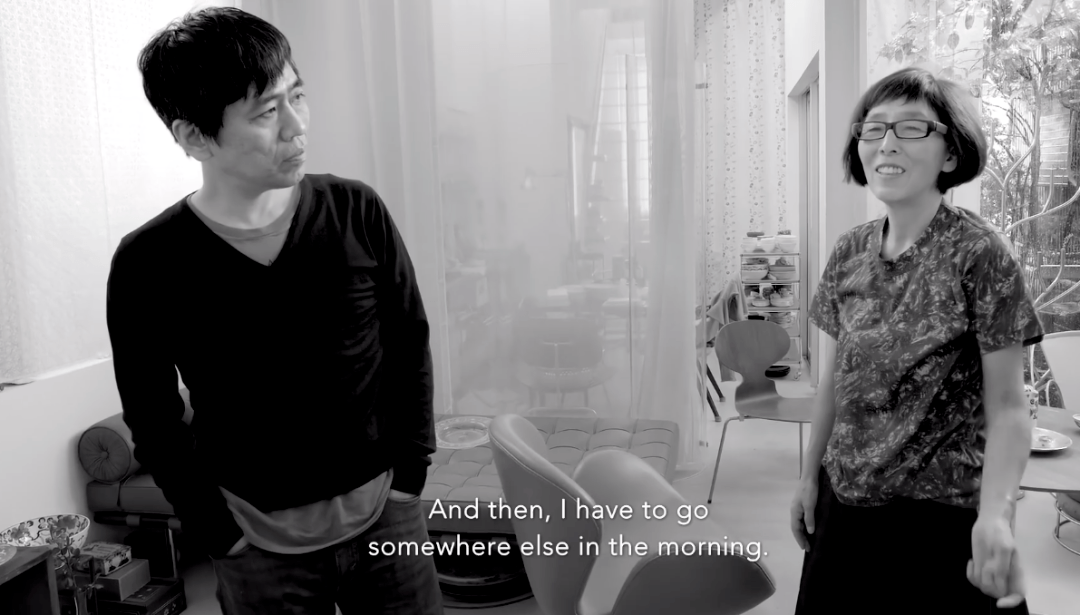

妹岛和世的家

从寺庙出来正要前往下一站,可Giulia大概是被天气吓到了,拒绝启动。西泽立卫倒是不慌,说她需要休息一会。一行人就冒着大风跑到了不远处的Tully’s coffee里。

消磨时间时,西泽立卫聊了几句上周的墨西哥旅行。并说到当地的建筑师菲利克斯·坎德拉(Felix Candela)和路易斯·巴拉甘(Luis Barragán) 。

“每次去墨西哥城,我都要去巴拉甘故居。”

个人也很喜欢巴拉甘的作品。这位来自墨西哥的建筑大师是第二届普里兹克奖的获得者。巴拉甘一生中创造了不少卡通片一般诗意满溢的建筑,他的建筑大都有色彩饱满的墙体,粉、赭、黄、蓝、灰肆意叠加,组合出灿烂与令人欢愉的建筑色彩。 巴拉甘的灵感大都来自于童年的生活环境与早年在摩洛哥旅行时的见闻。他的作品是看过就忘不掉的,可谓以一己之力改变了墨西哥的建筑审美。

色彩只是表象,巴拉甘在建筑规局的细节上同样创造力卓越,各类与光线、布局、园林有关的巧思让他的建筑从不高傲,仿佛与自然深情地相拥着。色彩虽斑斓,空间中却有种令人赞叹的宁静气质,这想必对西泽立卫的创作也有过些影响。

不久,Giulia感觉好多了,能够启动后,西泽立卫带导演来到了他的一生搭档——妹岛和世的家。

这套住宅的设计师也是西泽立卫。房子的一切都契合了我们的想象:玻璃外墙为空间带来透明感,空间中无生硬区隔的墙壁,仅用软帘做了暧昧的分割。无边界、融于自然、漂浮感,这和两人的很多作品都算一脉相承。轻盈、女性化之外,藏在钢筋水泥间却不忘汲取自然的本意,也体现了他们的建筑哲思。

房顶设置了开启的顶棚,是西泽立卫从阿尔法·罗密欧的设计中得到的灵感。

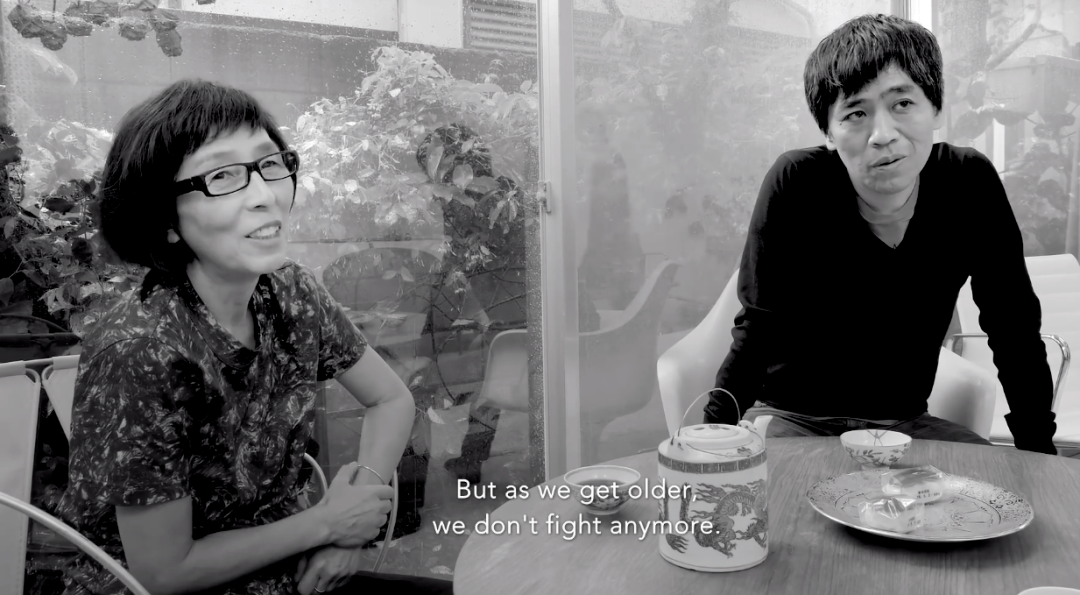

“有一个天气好时可以打开的顶棚很不错。不过最早妹岛对这很抱怨。”

“我倒没怎么抱怨,可我最开始确实不同意把这里(室内)设计成室外空间。我跟他说,请一定设计成室内空间!”

“你们是怎么工作的,会总在争论吗?”

(西泽)“年轻时是的,几乎每天晚上都在争论,年纪大以后就不争吵了。现在我会说‘我相信你,就这么做吧!’”

(妹岛)“年轻时是经过了很多争吵......现在,我相信他了,‘你去做吧!’”

(西泽)“我知道很多人总分不出我和妹岛作品的差别。我从妹岛身上学到很多,她是看着我成长的。所以,别人看不出差别这点,其实我还挺高兴的,是个成功。”

(妹岛)“有件事很有意思:人们总觉得我是情绪化的那个,而他是理性的,但我觉得,其实事实恰好相反.....”

西泽立卫颇有些意大利式的随性与感性,妹岛和世却注重结构的逻辑,这一点超越了很多人对男女分工的既定认知。有时一面性格的逆转,能产生更为深切的碰撞。相同的是,两人都把所有的表达欲望放在了作品中,对外,他们内敛而含蓄,和一些知名建筑师不同,两人少谈建筑理论,几乎不写理念性很强的文字,演讲更少。每次看见妹岛和世,我都能想到一贯以缄默面对大众,却频频“品”出惊人的川久保玲。

屋中家具不多,最醒目的是到处都放着设计各异的经典椅子。屋内的人随时都可坐下,像在森林中找到一块没有青苔和泥土的石头就坐下来一样。

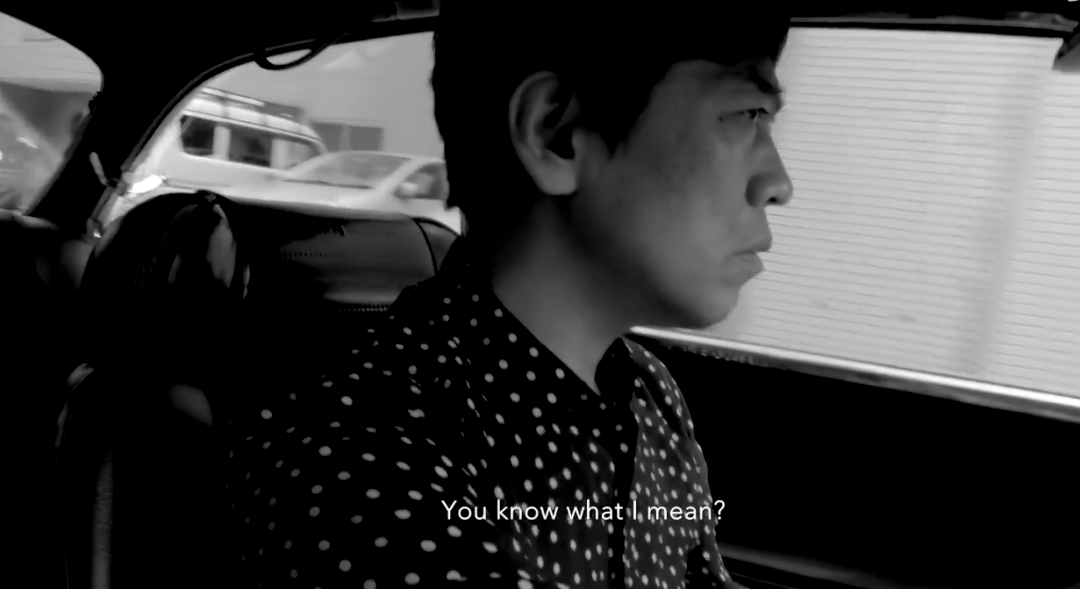

很喜欢的透明楼梯,可惜在国内装修时很难实现

12.30 SANNA工作室

雨停了,Giulia的心情肯定变得不错。载上妹岛,继续出发。一路上西泽立卫神侃起自己对汽车的理解(相比建筑,他好像对汽车更有热情),手几乎离了方向盘,妹岛就一直提醒他小心开车。让人更信了两人刚刚说到的分工方式。

此外,西泽立卫表示“德国车是精确而强壮的,意大利车更像可以调整的乐器,而日本车只是电器”的观点也很有趣。

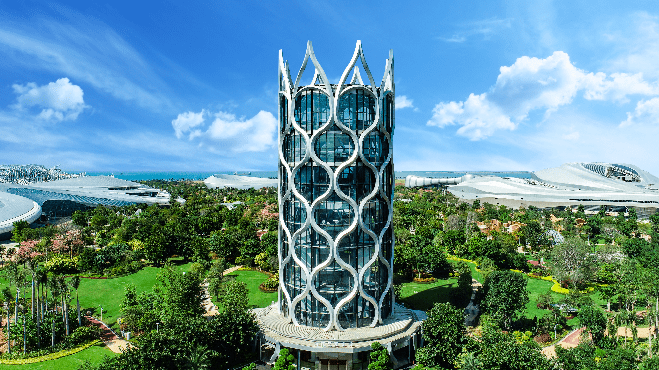

和位置需要对观众保密的妹岛和世之家想比,SANNA工作室上过很多杂志与采访,不少人都熟悉它的样子。工作室由东京品川港口附近一座旧仓库改造而成。巨大的空间中同样没有做刻意的分割,只用低于视线的矮墙做简单的隔断(毕竟是工作的地方),以更为现实的方式体现了SANNA对建筑(空间)的 均质化追求。

面对自然,要断绝芥蒂,去除、弱化人与自然的屏障,这样的创作方法也算是上世纪八十年代起不少日本建筑师的创作默契,在高度信息化的时代里,这一点也被其他建筑师们借鉴,最终成了不少当代建筑作品的通用语言。

“我觉得,欧洲人很‘成熟’,相比而言,日本人像赤裸的婴儿。毫无遮挡,一切都暴露在外面。他们不知道如何打招呼,就像小孩子一样。”

“你觉得日本人像小孩子?”

“嗯......我觉得,欧洲有一段多元历史,不同人长期住在一起,做文化和政治的交流,所以懂得在不同文化中的生存方式。可日本却长期被自然和海洋所包裹,这里自然很多,封闭在一个岛上......我们可以引入很多东西,却只是引入而已,不是‘直接’的。”

对西泽立卫的说法,我们也可心领神会。地区的风土决定了人们的内心取舍,日本算是支持这个结论的典例。岛国“封闭”的前提,为日本人决定了独特的世界观与生活方式。长此以往,日本人的内心会生出一些“硬质”的东西——不妨说那是一种强势(固执)——即使他们都拥有上佳的感受性。这样的强势在内心中生长,在基因里发苗,也让日本人愈来愈喜欢笔直走路,不视旁侧,只言羁绊,不喜相融。而那些美好的、糟糕的、奇妙的、精准的、荒诞的、强大的事物,也都来自于风土这个种子般的根本成因。

另外,本就是岛国的日本,还群山众多,古时交通不便,迁徙不易,人们更会将注意力专注在自然上——日本人恰好拥有着四季分明的自然环境,让他们被动地得到了与自然深度相处的机缘,而海啸、地震、温泉也从好坏两方面加深了这缘分。所以,比起对“发展”、“变通”、“转移”的浅见寡识,日本人向来对自然情感丰沛,遂而在抽象的感受上有了一技之长,“我们是和自然息息相关的”,这一点被刻在了他们的基因里,也是日本的一切美学之始。

“建筑在欧洲有很强的纪念碑属性。整个城市是由纪念碑组成的。这很打动我。当伟大的人物出现,人们会用他的名字命名街道、房子、寺院。所以当我们走在大街上时,会明白这座城市的历史。我觉得这是很好的建造城市的方式。”

日本人不会这么做,只因日本的历史相对平稳,没有翻天覆地的改朝换代,总有一份精神性稳坐钓鱼台,就像无实权的天皇可以接续上百代。19世纪之前,那里没有绝对的革命,也没有思潮的更迭,奇迹很少,也就不会把创造奇迹的人,永久留存在城市的“纪念碑”上——尽管小小的纪念和怀古,在日本人对更迭之美的信仰下俯拾可见。

13.30 荞麦面店 しながわ翁

解决了Giulia的口渴问题后,一行人与西泽去到他喜欢的荞麦面店——位于北品川的しながわ翁。

拉面和乌冬面不会出现在会席料理中,荞麦面却不然。荞麦面是一种简中见真章的食物,清澈、内敛、直率、自然、随意、优雅、极简。食物是自有格调的,别说与其他面类相比,就算在寿司与天妇罗面前,荞麦面也能在格调上更胜几筹。

去过这家しながわ翁,出品和氛围都算地道,委实是不错的店。晚上的席位还可以提前预约。中午有时就要排队了。

后来,他们还来到了餐厅的后厨,看大将做面的过程。

“如果你(大将)招学徒的话,他(工作人员指着西泽)想做个荞麦面大师。”

“可能在我下辈子吧!”

西泽与一般日本人大相径庭的写意停车方式

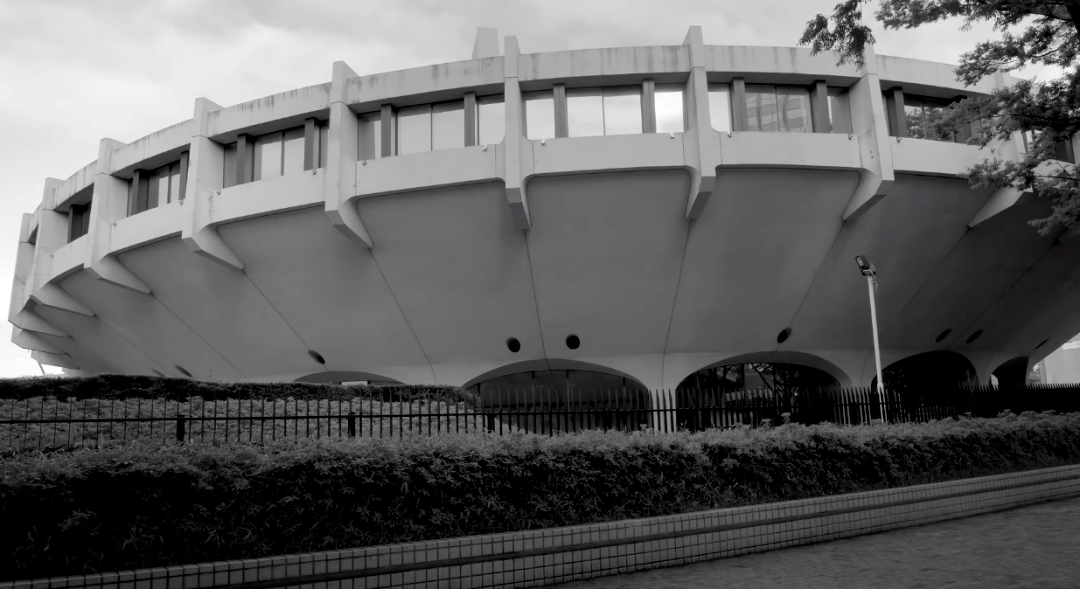

16.45 国立代代木竞技场

经过明治神宫和表参道之后,又路过了西泽心中日本最伟大的建筑——国立代代木竞技场。

“很现代的风格,可在我看来又很古代。这栋建筑给我传递了古代的感觉。”

那日体育馆不可进入,他们在外围走了一圈。西泽不吝表达了他对丹下健三此作品的十分爱意。这个开创性和平衡性兼备、细思遍布的大师之作,对一代日本建筑师产生了无法忽视的影响,包括西泽立卫的老师伊东丰雄。

上世纪六十年代,从东京大学刚刚毕业的伊东丰雄还没有对建筑有什么兴趣,直到有次在杂志上看到国立代代木竞技场的照片,被其美感强烈震撼,为此确定了他的一生追求。很快,他开始了菊竹清训(Kiyonori Kikutake)建筑师事务所的实习工作,踏上了创造建筑的旅程,几年之后,伊东丰雄建筑事务所应运而生。那本杂志,成为了改变日本现代建筑的蝴蝶。

18.30 森山住宅

“一座城市是一座景观,像丛林一样不断生长。”

一行人来到咖啡馆小憩。西泽说到小时候和同学一起去山里的教堂,对阳光可以从天顶泻下的教堂建筑印象很深(设计来自日本建筑师原光司);此外,父亲也曾带他去山里玩,夜半时分,还看到了让他终生难忘的壮丽银河。

西泽立卫为导演准备的最后惊喜,便是将“森山住宅”作为了一日旅途的终章——多年前,西泽和导演因为森山住宅而结缘,后者曾为那里拍摄了一部电影《MORIYAMA-SAN》。

到了森山住宅后,他们和森山先生在天台上摆开寿司和清酒做最后的畅谈,为这一日画了惬意的结尾。

此时西泽立卫还谈到了“名词”和“动词”的有趣说法。

“看到中国和欧洲的建筑时,我总能被震撼,因为他们建造建筑的方式相当.....如何形容呢,就像堆砌 名词一般,他们建造建筑,就像构建名词;而日本人、日本诗人,却总是尝试捕捉流动的事物,消逝或即将消逝的事物,就像描绘季节——季节便是不断变化的,无法用名词来形容, 动词就成了很重要的发明。在海洋文化中,(人们意识到)气候在变,水流也在变,一切都像一个巨大的漩涡。可大陆文化里,(人们知道)大陆足够大、稳定.....”

自然中,一切都会款款而来,再默默地流逝,在这个环境中被哺育的人们,拥有了非常“有机”的审美意识。那些日本的诗歌、文学、艺术、建筑,皆诞生在这样的意识下。足够长久、经典甚至永恒(时间)的事物,却不具备真正的永恒性。用“动词”来形容它们,的确再好不过。

大家一起看月亮

在动与静、时间与空间的流转中,《Tokyo Ride》的帷幕也被拉下。通篇影片并未阐述艰深的理念,仅仅用轻松随意的一天行程让我们走近了这位熟悉的陌生人。如此聚焦随性自由的西泽,是一个不错的选择。

我们跟随摄影机,看他想看的地方,听他用有点“用力”的英语尽力地表达着——坦白说,语言不能随心所欲,往往反而能屏蔽杂绪,清晰直白地表述真理——虽然我们不为每一刻的真理而活。无论真理是否存在,某个慵懒的午后用不到两个小时看完这部电影,在其间抓到脑中闪过的几多若有若无的感思(或打开了几个装满斑驳回忆的箱子),也是很不错的瞬时体验了。

最后.....不说主题,那个萦绕心头的问题再次响起:到底,何时可以再去东京呢?

撰文 KaKa

《Tokyo Ride》 在哔哩哔哩可看