三月的雨水应该是甜的,这甜的雨和开的花儿们,倒让我记起上一次去“花城”广州的“寻唐之旅”还未写完的笔记,决定续上。那次去花城没顾上赏花,在探访完海上丝绸之路的第一个佛门驿站光孝寺后,就信步走到大德路与光塔路之间的甜水巷。

不同时代,两种甜水味道

那天恰逢西方万圣节,一个几岁的孩子穿戴着南瓜巫师的小披风衣帽,慢慢溜着带把手的滑板车,与他并行的奶奶则拎着挤满菜蔬的袋子稳稳走着。我跟在他们后面,便走进了甜水巷,看到树下停着一辆自行车。这样狭窄的巷子,小车是进不来的,步行得要再缓慢些,自行车便是穿行巷子最好的交通工具了。再往前,几个街坊坐在路边悠然下棋,而墙上的浮雕画则是胡人歌舞与海上贸易,似在回顾着这里的昔日盛况。在腊烧和蛋挞飘香里,各式小店和传统酒楼依然以最市井的广州模样开门迎客。而在老广州的记忆里,旧时的甜水巷是四列黄麻石街,民居多为传统的竹筒屋。

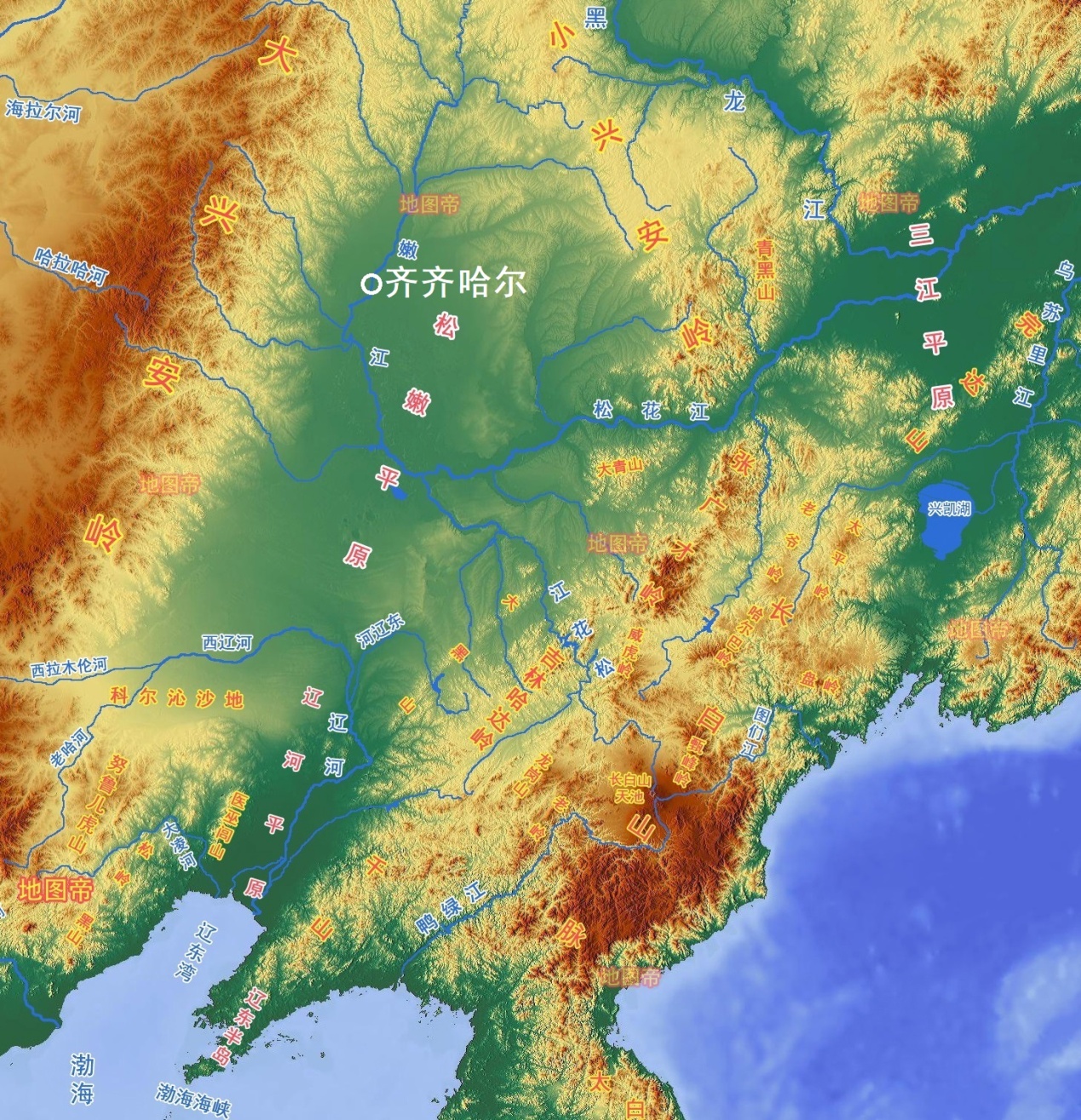

不足300米长的甜水巷,据说自明代起就有8口井之多,井台高两尺余,因井水甘甜,人称“甜水巷”。乾隆二十二年(1757),清政府撤销原设的沿海各关,仅留广东粤海关对外通商,广州十三行成为清帝国唯一合法的外贸特区。那时的甜水巷,和今天的市井气息不同,是满清官员及满族人、旗下人的长期聚居地。无论谁住这里,那些井一直都供应着居民的生活所需,直到消失在上世纪90年代。

甜水巷的得名还有一个更为悠久的由来。它坐落在唐宋时期形成的蕃坊地带中,因当时著名的坡山古渡就在附近而得名。坡山,阿拉伯语称之为“甜水”,即“(中国)小山岗”之意。如今甜水巷东侧仍可见位于五仙观内的坡山,而这里在公元265年起,正是珠江的“坡山古渡”,江面有1500米。而距离不足1公里之外,就是“未有广州,先有光孝”的光孝寺,为纪念唐代禅宗六祖惠能在此出家剃度修过一座瘗发塔。精神中枢与经济动脉的距离如此相近,文明的交融与制衡也奇妙地共生共存。

正想着那些历史线索,一个阿拉伯人样貌的男子走过身边,在摊贩上买下几斤橘子,当街吃着便迅速离去。他对环境颇为熟悉,既没有背包,步履也不迟滞,似乎不是过客而是长住在这附近。我想,他或许就是从前那些胡商的后裔吧。

通江达海,胡商身影绰绰

这样的面孔,无论是单个的美男子,还是异国情侣残画,在中晚唐时期通江达海的长沙窑瓷器上也常常见到,而在那个意气风发的大唐帝国广袤国土上,也常常见到这些异族身影穿梭于江湖与庙堂之中。他们成群结队,特征鲜明,身份各异,有流亡贵族、来访使节、传法僧侣,也有逐利商人,还有乐工艺伎,当然也有一些好奇的游客吧。那些在陆地和海上奔走经营贸易的,唐人们称他们为“胡商”“贾胡”或“蕃客”。唐文化在世界上产生过深刻的影响,而胡人和胡商,也影响了大唐的社会、经济和文化。

胡商聚居的地方则被称为“蕃坊”或“蕃区”。这样的“蕃坊”,在长安有,在洛阳有,因为那是当时大唐帝国的都城;在广州有,在扬州也有,因为那是两个唐代最大的出海口岸;我相信,在湖南潭州(今长沙)的石渚也可能是有的,因为“石渚草市”的生产规模和出口量已是中晚唐时期对外陶瓷贸易的三驾马车之一,“利之所在,无所不到”的胡商身影,应该也会常驻在“前店后坊”布局的石渚草市。

那艘在印尼勿里洞岛海域打捞出来的“黑石号”阿拉伯商船,就曾是胡商的大手笔,90%货物为中国瓷器,想经由东南亚运往西亚、北非。船上总共67000多件瓷器,长沙窑近6万件,不少由广州附近出产的大陶罐装着。长沙窑瓷碗上带有唐代“宝历二年七月十六日”和“湖南道草市石渚盂子有明樊家记”的铭文尤为瞩目,还有2件绘有诗文的瓷器,大量描绘有花叶、莲蓬、飞鸟、摩揭鱼纹的艺术纹饰,也有典型阿拉伯风格的图案和装饰。这些都是文化输出和文化交流的印证。

清代“闭关锁国”后不久,西方工业革命开始,胡商的出口货物激增,中国唯一对外贸易的广州口岸空前发展。中国的陶瓷生产技术、茶叶种植技术持续输出至国外,外国的医学、钟表、机械制造等技术也传到中国。国家的竞争力多大,文化的影响力多强,往往在国际交往与贸易中得到认证。

“孤雁南天远,寒风切切惊。妾思江外客,早晚到边停。”人们依水而居,饮水而生,凭水而通达,一方水土滋养了人,诞生了器物与文化,不止于器,文以载道,唐文化的影响力远播海外,也吸收了外来文化,愈加强大。甜水巷的井水,光孝寺的井水,坡山古渡的水,湘江、长江和珠江的水,还有连着中外疆域的海洋之水,都是相通的。那些流光溢彩的美,也应当继续随着水的流通和我们的行走传递下去。 文、图/溪客(专栏作者,插画师,摄影师)