文|更深的蓝

画|马桶

懒得看文字的可以听音频:

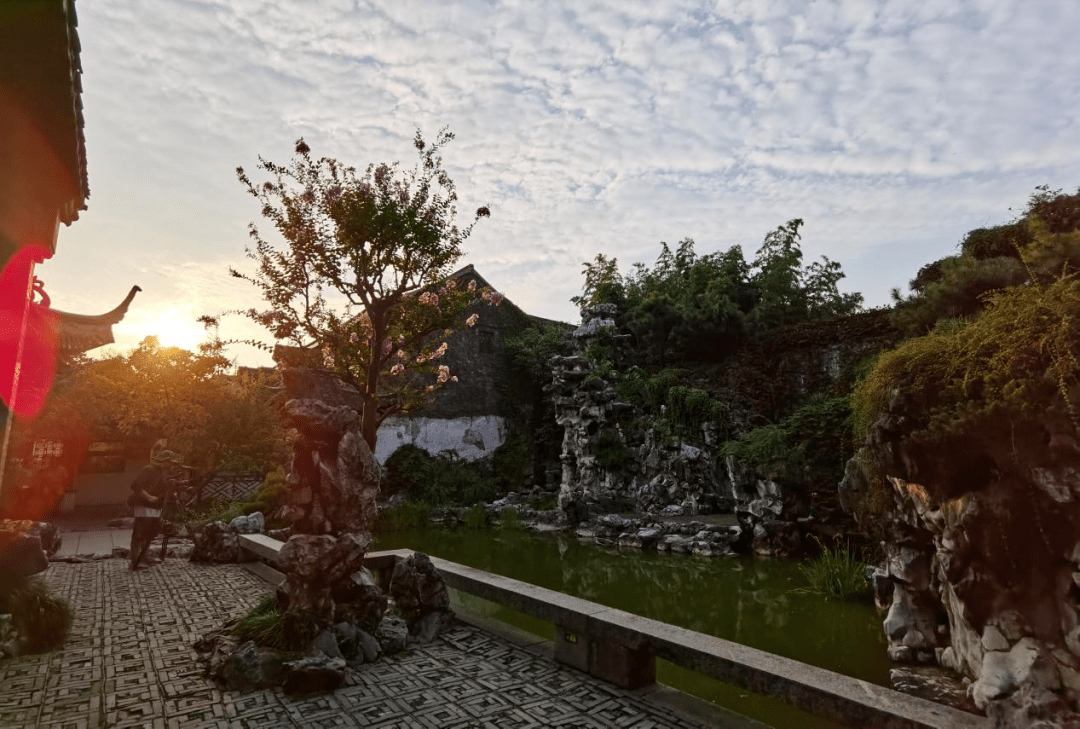

长沙的冬天往往会出其不意的到来,有个朋友说,去了全国甚至世界上这么多地方,长沙的冬天是最冷的。我也觉得是这样的,我很讨厌长沙的冬天,在这里生活了快四十年,还是不能适应。

冬天总能让我想起一些不好的事情,比如,每每想起她,没有别的憧憬,只是希望,她,还活着。

大约是1987年,我刚刚6岁,家里突遭变故,我被父亲送来娭毑家抚养,我的童年生活,就这样被改变。

娭毑在街上开了个百货店,那时我没赶上入学,有段时间只能百无聊赖地帮娭毑一起看店子。当时我十分内向,来到个新环境里,没有任何伙伴,有很长一段时间,我就坐在店里,日复一日地望着街上。

街对面,有一块很大的坪,很多细伢子细妹子在此玩耍,三五成群,各有各自的伴,而我就只能一个人坐在店里看着。其中有一个跟我看上去差不多大的细妹子,引起了我的注意。

她扎着两个倒垂下来的辫子,穿着一件粉红色的衣服,总是一个人,蹲在地上画着什么。

直到有一天,好奇心驱使我穿过街道,去看她到底在画什么。走近了才发现,她比较邋遢,脸上有一些不知道怎么来的印子,粉红色的灯芯绒衣服也打了几个补丁,手上拿着一个粉红色的粉笔头,在地上画出些奇怪的形状。

她看见我站到她身边,抬头看了看我,不知道是自言自语,还是跟我解释,憨憨地笑了一下,说:“我在该里画画,我画的是饼干,还有梨子!”

她的脸长得有点像动画片里的小女孩,让我有种亲切感,但她画画的水平我实在不敢恭维,我妈妈教过我画太阳花,我应该比她画得好一些。

“我晓得画太阳花,我告诉你画要得吧?”

“要得,要得!”

她很高兴地把粉笔头递给我,我蹲在地上,照妈妈教我的方法,画了一朵简单的太阳花,边画边教她,花瓣要怎样,中间得画个圆圈,还要画一根花茎,还有两片叶子。她学得不错,按照我的方法,也成功画出了一朵比我差一点点的太阳花,我们两个哈哈哈哈笑起来。

“你叫么子名字啰?”她问我。

“我叫李维哎,你咧?”

“我嗯妈喊我做珠子。”

好奇怪的名字,我不知道该怎么表示,站在那里一动不动,沉默了几秒钟,我们又哈哈哈哈大笑起来。

“珠子哎,回来呷饭哒咧!”

一个听起来有气无力的女人声音在我们身后传来,街对面站着一个阿姨,矮瘦,脸很惨白,衣服和头发很不整齐。

“我要回去呷饭哒,我们明天还来画啊!”

第二天,她来了,我们一起画画,玩她教我的小游戏。之后很多天,也是一样。坪里其他孩子结队玩耍,而我与她,寂寥但不寂寞地找属于我们的快乐。

那天我妈妈来看我,给我带来了一块威化巧克力,很小,红色的铝箔纸包的。次日我去找她玩的时候,手里拿着巧克力。

“该是么子?” 她好奇地问。

“威化巧克力。”我答道。

“好呷不啰?”我犹豫了半晌,打开铝箔纸,搉了一半给她,她轻轻地咬了一小口,很惊奇又高兴的说:“嗯,几好呷,甜的……”

我看着她,自己也咬了一口,又不知道说什么,就又像两个傻瓜一样,哈哈哈哈大笑起来。

一天,我们玩着玩着,她忽然想起什么事,对我讲:“你跟我来啰,我把你呷好呷的家伙。”

我跟着她穿过街口,在侧街转了几次弯,到了一条很昏暗狭窄的巷子里。巷子一侧有一扇很小的虚掩着的破旧木门,她带我走进去,拉开一盏昏黄的灯。我现在也无法形容这仅有的一间老屋的破败,反正很不好很不好。她妈妈睡在床上,身上盖着破烂肮脏的被子,时不时咳嗽,发抖……

我有点害怕,问她:“咯是何解啰?”

她回答道:“我嗯妈有病啊,天气一变冷就该样!”现在想来,那个时分,应该是深秋了。

她从一个铁盒子里翻出一块桃酥,搉了一半递给我说:“呷啰,桃酥,隔壁娭毑昨天给我的。”

我接过桃酥,边吃边问:“你爸爸咧?”

“我冇得爸爸哎,冇看见过。”

我“哦”了一声,对她说:“我爸爸妈妈离婚哒,他们不带我,我娭毑带我。”

她也“哦”了一声。

又一天,她没来,我按记忆中的路线打算去找她玩,过了街转了弯,却被路边一群稍大一点的在玩玩具的孩子吸引住了。他们有的在玩小汽车,有的在玩哨子,还有一个在玩魔术金箍棒。就是那种一根木棍上沾着卷起的彩色纸筒,用力一甩就伸长的玩意儿。

我羡慕地看着。那个小孩不停甩着魔术金箍棒,一下甩到我脸上,打到我的眼睛,我哎呀叫了一声。他也许觉得很好玩,就不断地甩出来打我,我避无可避,用手一挡,金箍棒变歪了。他愤怒地冲上来抓我的头发,大喊着:“你赔,你赔!”

我胆子很小,面对欺负,我也只能用手抵着他抓我头发的手,两个人就这么僵持着。一个大人跑过来,边问怎么了,一边抓着我的衣领把我甩开。小孩边哭边对那个大人说:“爸爸他把我东西搞坏了,还打我……”

我百口莫辩,那男的抽了我一个嘴巴,还踢了我一脚,然后扯着我的衣服,我动弹不得。他骂道:“小杂种欺负老子崽,老子打你不死!”

珠子不知道从哪里过来了,见我被打,她不顾一切地冲上去,用头撞那男人的腿,喊着:“不准打他,不准打他!”

男的反手又给了珠子一个嘴巴,珠子被打得倒在地上,站起来继续撞那个男的,边哭边喊着:“不准你打他,不准你打他……”

胆小的我无所适从惊恐地看着一切,直到旁边的一些居民看不过去了,劝开了那个男的,要我们赶快回去。

回去我也不敢跟屋里讲,事情也就这么过去了。天越来越冷,我换上了棉袄。珠子来坪里的次数越来越少,更多的时候,是我一个人呆在坪里,很冷。但总像少了什么,时不时地要去坪里看看。

有一天,店里没水了,娭毑忙不赢,要我拿一个桶子去对面街深处的公共水龙头打一点水。我还小,一次只能打五分之一桶水,一步一顿地往回提。珠子又不知道从哪里冒出来,帮我提着另一边,两个孩子艰难地往我家店里走。期间我们说了些什么,我完全不记得了,只记得的是,路上一个男的打水过身,看见我们,开起了玩笑:“哎哟该是李大娭毑屋里的孙伢子吧,她是你的堂客吧?该大子就晓得谈爱吊妹子哒哎?”

我不知道大人子为什么要对细伢子开这种玩笑,但这是我们那时候最讨厌的玩笑。我的脸一直红到肩膀。回去后,不知道哪来的羞愧心理,一直耿耿于怀。

几天后,娭毑不知道从哪里听来的风声,严厉地对我讲:“以后你不要再跟那杂妹子玩哒啊!”

我无法辩解什么,只说了一声:“好啰!”

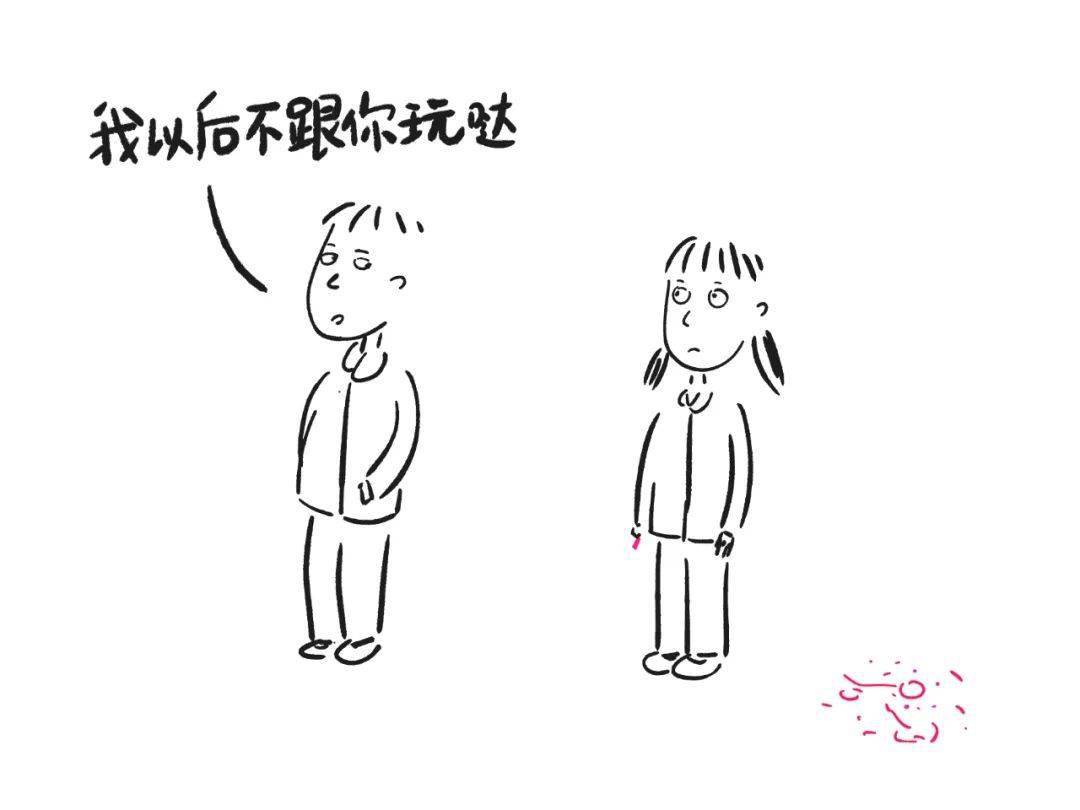

天越来越冷了,我有时候还是会去坪里转转,但很少看见珠子了。直到她有一次,又拿着粉笔头来画画,看见了我,很高兴地迎了上来。我把头转过去,说了声:“我以后不跟你玩哒!”

珠子是什么表情我没有看到,我直接跑回了店里。偷偷看了坪里,她孤独地蹲在地上,画了一下子,就走了。

之后越来越少看见她。这一辈子最后一次见她,是那天下雪停了以后,她来到坪里,没有穿棉袄,还是那件粉红的灯芯绒衣服,似乎往我家店里看了又看,然后拿根树枝,在雪里画了些什么。我转过身,低头看连环画,等我再看向坪里时,她已经不见了。

春节的时候,表哥表姐们来串门,我跟他们满大街疯跑,点鞭炮烟花,边走边放,不知不觉就走到珠子家附近,我望了望巷子里,犹豫很久,还是偷偷进去想看看。她家的门关着,门板上钉着一个环头钉子,连着用两个椭圆铁环相接的链子,那一头扣在门框的环钉上,然后落了一把小锁。

我划燃了点烟花用的火柴,看到了泛着油光的有树木纹路的门板上,有一朵用粉红色粉笔画着的,痕迹差不多快褪尽的太阳花。