赶了最后几天,去三年一次的越后妻有里山大地艺术祭;印象最深刻并不是艺术品:

当我在装置艺术品中忘情玩耍,山丘下正在收庄稼的老阿姨抬头看着我滑稽的姿态,她哈哈大笑,拍拍老伴的肩膀示意看我这,她们跟我挥挥手,我也向她们挥挥手互相问好。

我真正体会到,越后妻有大地艺术祭最主要目的,不是展示艺术,而是要让还守在这块土地上的老人们开心。

“越后”本是日本古代国名,近年来这一带多为滑雪圣地;再加上每年在此举办的富士音乐祭,因此虽为偏远农业县,但存在感一直很高;”妻有”意为”最终的尽头”,先人逃避战乱,到了这里因群山环绕,再也前进不了,而不得不停下开垦。

真正的里山

你可能知道川端康成《雪国》那段著名的开场:”穿过界县长长的隧道,便是雪国....”

那便是越后地区,即使今日你搭乘上越新干线,穿过那条长长的隧道,你都能马上感受到,隧道这端与那端地貌环境气候完全不同。

这是大多数日本人都不熟悉的里日本,是日本乃至世界降雪最多的豪雪区。世世代代居民为了在这片环境严酷的地区生存下去,使尽浑身解数,累积无数与自然共存的智慧。

如今,艺术品遍布在这片760平方公里,比东京23区还大的土地上(北京五环内面积750平方公里),等着游客慢慢寻访。

艺术品在铁路边;在收割的金黄庄稼边;在流水潺潺旁;也在山高水险的峡谷洞穴中;在自然之声环绕的森林中;在云雾垄罩如银带的梯田里;也静静地倘在秘境中等你发现;还有那些已经没有人住的废屋中;再也没有学生的废校也成了艺术品

不知还要走多久

“人类就在自然当中”

大地就是美术馆,游客如苦行般一处处寻访艺术作品;在作品与作品间移动,那风、雨、空气、大地的气息、与当地人的接触,不仅仅是种体验,在五感完全放开的情况下,开始思考人与自然,与土地环境的种种关系。

十日町市是越后妻有地区最繁华的地方,也是艺术祭的起站终站。她的规模大约就像中国一个镇的大小,其实整个越后妻有地区人口也不过七万人,而且持续流失中。

十日町

十日町市现在最著名的地方是车站附近的里山美术馆。按美术馆设计者原广司的概念,这里不仅只是艺术祭的相关设施,并且也是整个越后妻有艺术之旅的起点。

美术馆有个广大的中庭,是大雪地区少见的半室外建筑,回廊围绕中间的浅水池,这是阿根廷艺术家Leandro Erlich的作品《Palimpsest》

水池如镜面反射建筑与天空,大家都可以跑到水池中玩水,如果你上二楼眺望池子,你就会看到几何型建筑完全镜像,两者重叠在一起,因此命名为《Palimpsest》,就是古代可重复书写的羊皮纸

进室内,可以看见吊顶的人造卫星,这是瑞士艺术家Gerda Steiner的创作,他觉得本地离日本的中心很远,好像卫星一样,于是他收集本地很多旧东西破铜烂铁组合成历史上几枚比较知名的人造卫星,作品名为《Ghost Satellites》

二楼常设展场很有趣,从本地收来的有各种植被颜色组合成的艺术品,也有阔叶树碳化后的雕刻、绳文时代的陶器,亦有国外艺术家的现代艺术作品并列,并不觉得杂乱,因为展馆是纯粹的几何型设计,协调了纷乱的四周。

在这展区室内,亦有很多小空间,钻进去这封闭空间就好像进入另个世界般,就如同那句”穿过隧道,便是雪国....”,进到这些小空间,如同进入艺术家的世界观中;比如馆内最受欢迎的作品《Rolling Cylinder》

比利时艺术家Carsten Holler放大了全世界理发店通用的红白蓝滚桶,从转动的滚桶当中穿过,真有种迷幻,失控的感觉。

透过艺术开创地方

离十日町十分钟车程的松代,是艺术祭另一个核心地区;两丘之间包夹的河谷,一条铁路,一条公路通过,一条古老的商店街,此地却是艺术品最集中的地方。松代现在并在十日町内,但两地相隔一座山,却是完全不同的文化观。

松代

在这广域十日町中,面临着偏乡都有的问题:产业空洞化、人口流失、老龄化严重....都想为地区未来找出一条活路,过去他们提过各种奇怪的企画,比如说达芬奇美术馆啦!赌场啦!都没有成功,幸好沒成功,那还遗流着过去泡沫经济时代的思维,过于重硬件而不重软件,大多是一次性的活动,而没有长期的计划。

在所有选项都没用后,有人提出了是否能透过艺术开创地方,这是艺术祭的滥觞。

松代地区的主题是”雪国”,“农舞台”是松代的核心,在农舞台里能感受到越后妻有的缩影。

农舞台

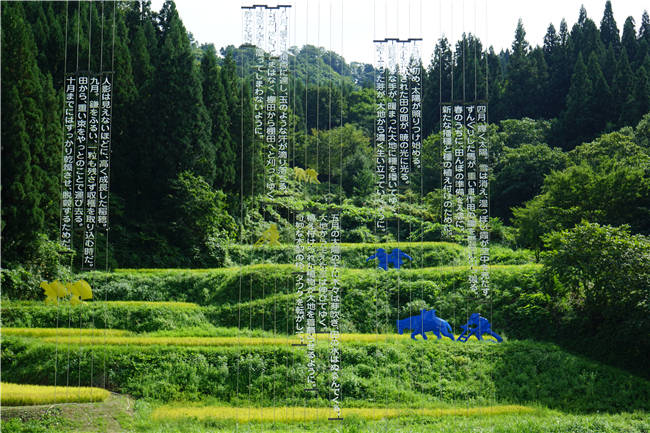

农舞台后方的山丘梯田中,依层次树立几块人型剪影,那就是俄国艺术家Ilya Kabakov的重要作品《梯田》,从2000年第一届艺术祭时即矗立在那,是牵引整个艺术祭的重要力量及代表作,因而整片农田大地成为了美术馆。

《梯田》的每块剪影,都代表农耕的每个过程:犁田、播种、插秧、除草、割稻、背去卖,欣赏这幅作品,除了可以走到梯田当中,也应当从展望台上眺望,从悬空的文字中与图案叠影,站在某个角度,每段文字都对应剪影,形成了”绘本”;展示在这豪雪,一年只有一作的地区,农民的生活实况

四月,阳光照耀,冰雪融化,潮湿的云飘浮空中

矮胖的马拼命拖着沉重的犁在耕田

趁着春天把农田准备妥当

好播种和插秧

五月初阳光露脸

照得水份充足的田间映着晨光

在温暖的大地技巧娴熟地播下种子

那秧苗好似微笑着,从大地浓密地生长出来

五月的太阳下,树木发芽,田间水浸润

从大地长出的茎舒展着

种下的植物彷彿为大地的装饰

转动奇妙的木制框架

八月正值盛夏,汗如雨下

但从这田垄到下个田垄,不得空闲

杂草快跟稻子一样高

快快除掉

高高直立的稻穗,几乎掩去人影

九月,挥动镰刀收割,一粒不留

田间不停搬动沉重的稻穗

只为十月晒干去壳

在他人的土地上创作

从构想《梯田》开始,就衍生出一个围绕艺术祭至今的核心问题:”在他人的土地上创作”,农民会想,凭什么让你们这些外来的,不事生产搞些虚幻玩意的艺术家在我祖上留下的土地上创作?

《稻草人计划》

大地艺术祭并不是从一开始就很顺利,与地主关系、与地方政府关系、与地方利益关系...盘根错结,阻力重重,”为什么要花钱在没用的艺术品上?”、”有钱为什么不多修路?”策展人北川富朗先生并没有借用行政力量,而是跑遍越后妻有的每个人烟罕至的村庄,各个学校、农会、议会....办了两千多场说明会,反覆与当地百姓对话,慢慢建立起信赖关系。

《梯田》的地主是福岛先生,虽然年事已高无法下田,土地已经荒芜,可是对有人想在他的土地上创作,仍是疑虑重重;Ilya Kabakov带着他的构想几次拜访福岛先生,他想藉这作品向在严酷土地上坚持耕作的农民表示敬意;并且,人口流失及当年日本在WTO架构下面临着放弃农业的想法,导致没人继续耕作,艺术家想反映这个情况,他们的诚意最终打动了福岛先生。

后来福岛先生又开始耕作,一直到动不了为止,现在这片梯田仍然由福岛先生的外甥耕作。这又促使主办方成立了一NPO组织”里山协动机构”,承包了一百多块梯田,处理梯田复杂零碎的产权,非艺术祭期间的工作坊,旅游商品的开发,还有几间废校空屋改造成的餐厅及民宿。

越后妻有乡间景色

它和我有什么关系?

“为什么要在我的土地上创作?”又继续衍生一个当地人心中的疑虑”它和我有什么关系?”

大地艺术祭的初衷,并不是艺术品展示,而是”祭典”;我曾经听过艺术祭策展人北川富朗先生的演讲,他说要为这些已经无力办祭典的高龄化偏乡办祭典;他多次提到,无论是越后妻有艺术祭或濑户内海艺术祭,本质就是想让爷爷奶奶们开心,他们是被遗忘的一群人,却是默默守护日本的力量;什么”农业政策”、”日本的未来”都是很虚幻的事,即使农村不可逆地将走向消亡,只要让还守在农村的老年人露出笑容,就是艺术祭最大的成功。

散布在这片大地上的艺术品,与其说是艺术家的创作,更象是与当地居民的共同创作;艺术家来到本地考察、居住、创作,受到本地百姓的款待,在七嘴八舌的讨论下,而又产生新的灵感,经常与原本的构想产生更接地气的偏差;并且请本地老人小孩一同帮忙制作,每件艺术品都饱含着当地人的情感;当你在参观作品时,本地的老人特别喜欢凑过来为你解说,谈这件作品在讲些啥!他怎么看这件作品,制作的过程中又发生些什么趣事,得意洋洋。

艺术家盐田千春的作品《家的记忆》,在过去养蚕的废弃空屋里织起密密麻麻如蜘蛛网般的线,若不是有当地人与年轻志愿者一同帮忙,根本不可能完成。

两层的空屋,用了44千米的黑色毛线层层缠绕,纵横交错,摆了很多从附近居民那收集来”没有用但又舍不得丢的东西”,尘封在网里,主人已经不在了,对家的回忆就尘封在那一刻。

空屋计划

这是艺术祭中相当重要的一环,人口移居导致大量的空屋,年久失修残破不堪,若拆掉又要花更多钱,如废墟矗立在那真是尴尬,村子看起来也死气沉沉,不如将它重新修整变为艺术品再生。

《医生之家》李昢(韩国)

在如孤岛般的豪雪地带,医生相当重要,现在老医生不在了,屋内仍瀰漫着渗入木头深处的药味;艺术家利用不怎么平整的光滑金属板铺满诊疗室,稍稍晃动,参观者走到里面,如同进入时空之流当中。

《映射之家》

抬头看天花板,有无数的星星,脚下的玻璃也映射出微弱的星光;此外,许多来自东京的大学生志愿者住在这,成立编草绳的工作坊,游客可以一起做下编草绳或拖鞋

《家的光谱》Annette Messager(法国)

巨大而尖锐的剪刀、菜刀、铲子、斧头,农用具悬挂在这栋150年的老屋中,相当有压迫感,心惊胆跳,然而,这全部都是柔软的布制品,由艺术家与地方的老奶奶一同制作成的作品。

《梦之家》Marina Abramović

这大慨是行为艺术之母Abramović 最重要的海外作品之一,也是从第一届艺术祭就有的作品,地点偏远,可是游客无论如何都想去看。

这木屋有几间透过颜色窗染成红蓝等颜色的小房间,中央有个如棺材般的小木方格,住宿者晚上浸泡在药浴中,穿着各自颜色的睡袋睡在小方格里,枕着水晶石枕睡了