早晨八点多从三鹰出发,忘了转了五次还是六次车,下午五点半,终于到了金木——太宰治的老家,也是他的出生地。

午饭是在青森县车站解决的。车站大厅因为人少显得空旷,有各种卖旅游纪念品的商店、便利店、饮食摊铺。已经能看到有关太宰治的海报、纪念品及书刊了。看来太宰治已经成了青森的旅游品牌,这多少出乎我的意料,我没想到他那么有名。而且有意思的是,当年太宰治成名后回到老家总是抬不起头来,在《津轻》中,他写道,自己进家门的头天晚上,还在为与大哥二哥是在二楼正室共进晚餐还是独自一人在楼下吃喝颇多踌躇,上到二楼坐下来时,“顿时觉得自己仿佛到了龙宫还是桃花源似的……愈发感到紧张了”,“待在金木町老家的那段时间,让我倍感精疲力竭。”

都若说日本人讲文明爱干净,以我这几天的感触,却颇打折扣。

在三鹰车站和井之头公园,我上过几次公厕,没有我想象中的干净,比如地面湿滑,厕纸没扔在纸篓里,比我们火车站的厕所略强些有限吧。

再有就是从东京到青森的新干线上,单我那一节车厢,我便碰到三位脱鞋的主儿。有一位老兄干脆脱了袜子把脚翘在对面的空坐上闭目养神,开始我疑心这不会是我的同胞吧?但感觉不像,这趟新干线不是旅游热线,这几位的衣着行头明显都是单身旅行的架势,没准就是常年往返于东京青森的常客;再说,我的同胞们虽说这些年财大气粗,但还不至于如此放肆没心没肺吧?

我想这一切都是因为我把日本想得太完美了吧。但总体而言,日本还是比我们文明干净,而且不是一星半点。大城市如此,到了金木——也就是日本农村,再跟我们的农村比,可以说有着天壤之别。

金木就是一个大村子,也可以说是一座人烟稀少的小镇。它有点出乎我的想像,或者说你就无法想像,因为我们都没见过日本当代的农村,包括影视剧。

从青森到金木,没有新干线(即高铁),只有电气化列车,中间还要倒两次车,在北京坐地铁也没这么折腾。最后那段到金木的小火车,就一节车厢,类似于城市里的有轨电车,出站进站要鸣笛(忘了站台上有没有摇旗吹哨的了),车厢里人不多,差不多刚好坐满,很多是放学的中学生,小姑娘们(肯定有男孩但我没印象了)背着或抱着双肩书包,规规矩矩正襟危坐……

小火车晃晃悠悠,窗外的风景是大片的农田高远的天空一类,偶尔有低矮的屋舍,不好不坏吧(肯定没有垃圾场臭水沟一类),每一站都有人下车,很少有上车的,越来越空的车厢两头有图书陈列架,都是太宰治或研究太宰治的作品。回家啦!

金木站很小,检票窗口里也没人,候车室大约就是我们平常居家过日子的两室一厅,有若干印有太宰治的海报。

之前预订的花月亭·稻垣酒店距此还有五六公里,我们沿着站前小街步行了一二百米,有家出租车站。街边经过了三两家居酒屋、小饭馆,都没营业,其他房屋也都门窗紧闭,似乎很久没人住了。然而,还是依旧的干净,所以没有人去楼空的破败之相,反倒有一种随时主人就会回来的感觉。

打车奔花月亭,司机照例是位五六十岁的精悍老头,白衬衣黑马甲,一路开侃。我们得知这镇上就两辆出租,两位司机,基本没活儿,两人隔天上一次班,今天轮到他。他给我们指点窗外风景,建筑,说到他自己,像天下所有出租车司机一样都是当年如何牛逼恨不得都是黑社会老大金盆洗手解甲归田如今平平淡淡才是真;当然还会说到太宰治,印象中他猛夸了太宰治一番(这在我们此行中不多见,我们问到的一般老百姓,要么不知道要么对太宰治不以为然),当然,最后这哥们说他没读过太宰治!我想这就类似绍兴街头头戴乌毡帽登旅游三轮的车夫没读过鲁迅?日本人还是诚实。

花月亭·稻垣温泉酒店是和式风格,榻榻米,格子窗,窗外是夕阳下镜子一般大片的稻田。老板娘50左右,短发,一看年轻时就是一美女,身材也保持得不错,透着妖娆。听出租司机讲,这家酒店的老板年轻时也是一起混的,且在本地有一号。

距此不远的加油站有个大超市,什么都有,我们几人决定步行去超市,买回来吃,酒店可以简单加热。

在去超市的路上,天渐渐黑了下来,散发着昏暗白光的路灯间距很远,街两旁是低矮的一二层房屋,有宽大的黑瓦斜坡屋顶,大多黑着灯,只有零星一两家的窗子里透着昏黄的光晕。再远就是大片的稻田,空气清爽透明,可以望见西边地平线上残存着的一丝金色云霞,黑色镜子般的稻田微微泛着霞光。起风了。

这就是日本的农村了,干净,萧条,一息尚存。我想起中国的农村,大部分中国农村也是人去楼空,也是萧条,但因为不干净(一向如此),所以显得破败、颓废、苟延残喘。当然,长三角或珠三角的农村另当别论。

昏暗中见路边有块不太规整的石碑立在泥土里,凑过去看,上面刻着三个大字:百万遍。后来网上查,应该是佛教用语,佛经里有“若人念阿弥陀佛,得百万遍已去,决定得生极乐世界。”京都有个寺庙就叫“百万遍知恩寺”。

走了十多分钟,但见田野里一座孤零零的加油站以及旁边灯火通明的超市。超市里人还不少,感觉像进了城了,到金木之后的萧条感一扫而空,疑惑的是,哪来的这么多人?之后在金木的几天也是如此,除了超市,街上永远冷冷清清,我想这就是商业化时代的特征吧,人们除了工作,只在消费场所出没,在日本,超市就是人们的主要消费场所甚至文化场所,中国超市不景气是因为电商太发达了。

我说日本超市是文化场所,不只是说几乎所有超市都有书刊货架,而且基本在比较显眼的位置,主要是日本超市或者说日本的商品从包装到规格到种类,都充满了“人文关怀”。清酒啤酒有各种容量的包装,还有烟,日本的烟不贵,跟大陆差不多,但同样的七星,比国内的好抽多了,而且从最轻的1mg过渡到最重的14mg,分了得有十种。至于说他们这儿的啤酒永远是冰的没有常温的,我想这不怪日本人不够无微不至,只能说在日本就没我这号胃寒体虚的,要不怎么说我就是东亚病夫呢,还有阿坚、孙民,就我们仨,仅我们仨。

在超市我们拎着篮子分头买了各种生鱼片各种寿司各种便当(我对吃的不敏感具体忘了),还有绿芥末、生抽,还有啤酒:麒麟、朝日,还有几个没见过的牌子,还有清酒。当时算了一下,如此新鲜丰富的日料大餐,还有酒,也就二三百人民币吧。对了,还有太宰治最爱的味噌汤。据说他在弘前高中时代,总在暖瓶里装三碗份的味噌汤带到学校,当然,他也喜爱味精,他曾说过“我绝对确信的唯有味精”,据说他无论吃什么都喜欢撒味精,包括米饭。

那晚在我的房间里我们喝到半夜。

次日上午起来去前台要开水,老板娘不在,大堂很安静,阳光透过格子窗映照进来,角落里的榻榻米上一个微胖的老头捧着计算器在算账,在他面前摊着一叠叠的票据。我估计是老板,便走上前问:“斯腻嘛飒(不好意思),hot water。”我指着手里的暖瓶,老头摘了老花镜明白过来,哦呦哦呦边说着什么边立起身接过我手里的暖瓶,一瘸一拐奔厨房走去。他腿有残疾,是年轻时混得“有一号”的代价吗?老头很面善。

这次来日本,我们提前联系了青森县国际观光战略局,他们今天会派人陪同我们访问斜阳馆及三味线馆。

中午打车奔镇上,司机还是昨天那个老头,在车上不停地跟翻译聊天。估计也是闲的。

走在斜阳馆附近安静干净的街头,蓝天白云,我有一种光天化日之下的感觉。酒后的大晴天,有让人崩溃的感觉。太宰治曾说过“光明是毁灭的姿态”。

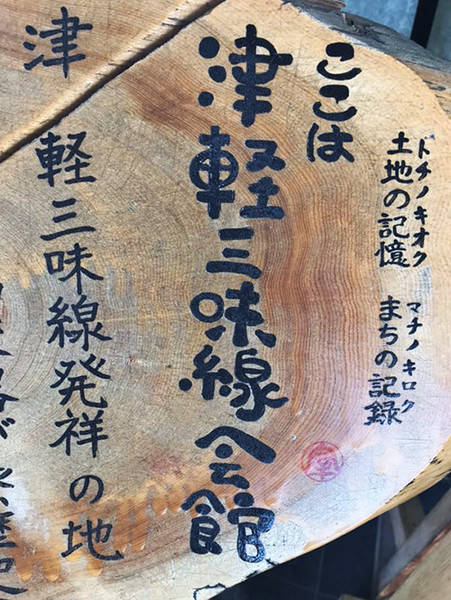

还好,听了一场三味线,让我的酒后抑郁缓解了不少。三味线馆在斜阳馆旁边,除了有关于津轻三味线历史的展览厅,还有一个小剧场,每天都有演出,卖票。津轻三味线很有名,而金木就是津轻三味线的发源地。

剧场不大,能坐百十号人,椅子就是简单的折叠椅。我们那场有十几位观众,都是五六十岁的老头,应该都是金木本地人。为什么没有老太太?三味线是男人的艺术或消遣?

今天的曲目也是日本传统故事,类似“狸猫换太子”一类的?演员是一个五六十岁的老头和一年轻女性,老头为主,弹奏兼说唱,女的只是伴奏。二人皆正襟危坐,当然是和服。老头倒也没什么,典型的日本老头吧,长方脸,背头一丝不苟,嘴角有个痦子(我觉得应该有,很可能没有),说唱和演奏都中规中矩吧,我也不懂,印象深的是每一段说唱的开头老头都深沉地大声咳嗽一声,像是叫板,但又很日常。

整个演出我基本都在盯着作为陪衬的那女的看,好几次我觉得“看进去了”。那女的谈不上好看吧,化着有点像秦香莲那种戏妆,跟老头一样自始至终腰杆笔直目视空洞的前方,她比老头更木然,但似乎反而更丰富,怎么说呢——她貌似僵尸但又分明是血肉之躯,她的面相不男不女,咋一看面无表情,细看又充满暧昧:她在笑吗?她在哭吗?她很绝望吗?她对这人间充满爱吗?她很浪吗?她是个石女儿吗?她到底是女的还是男的?她很温柔百依百顺吗?她很恶毒一不做二不休吗?她会脱吗?她……

看来我昨儿确是喝多了。伴随着老头最后略显慷慨激昂的说唱及铿锵的演奏,天上飘下碎纸片(不知象征花瓣还是雪花),演出结束,二人起立鞠躬,稳步下台。这只是他们经年累月千百次劳作中的一次。台下的掌声也稀稀落落,老头们次第离席,该回家接孙子准备晚饭了吧。

从三味线馆出来走几步就是斜阳馆。此时大约下午3点,阳光仍很强烈,还不够斜。我注意到斜阳馆的正门朝西,这个在中国比较奇怪,可以想见,每当夕阳西下,斜阳的余晖映照在巨大屋檐下“斜阳馆”的牌匾上,倒是应景。真不知太宰治他爷爷——那位勤劳能干的入赘女婿当年倾其所有自己设计自己监工建了这座镇上最大的宅子——知道有今天会作何感想。应该是无所谓吧,否则就只有荒唐了吧。

斜阳馆。1909年6月19日的傍晚,太宰治在这座豪宅二楼的一个房间里来到这个世界。

他或许就不该来。太折腾了。

斜阳馆的讲解员今幸树是个三四十岁的小个子男人,感觉在生活中他是个性格内向并不太善谈的人,还有些害羞。他领着我们逐个房间转了一遍,他的讲解耐心细致、中规中矩,基本没有超出我之前对太宰治的了解。我问他斜阳馆为什么大门朝西,今幸树挠了挠脑袋(也许没有,都是我对日本人的成见)略窘迫地回答不知道。我回想这几天在日本的所见,似乎日本的建筑确实没有坐南朝北的讲究,街道也不讲究横平竖直,斜街很多,房屋就是依照地势临街坐落。也许大城市例外。

这天来斜阳馆参观的人不多,采访和拍摄快结束的时候,我注意到馆里除了我们只剩下一位背着双肩包的姑娘在逡巡,此时斜阳透过玻璃窗映照进来。印象中我们进馆时她就在。

我走上前和她搭话,姑娘相貌平平,不难看,一开始她有点慌乱,我自我介绍之后她很快恢复了正常,我问她喜欢太宰治吗?她开始揉眼睛,随后眼泪流了下来,搞得我有点突然,心想真有这么喜欢太宰治的粉丝吗?我慌忙掏出随身带的纸巾递给她,她说谢谢接过纸巾擦眼泪,但我马上又觉得她哭得很奇怪,似乎并没有怎么动感情,眼泪流了几滴也就没了。也许她是花粉过敏?但我倒宁愿理解为这是日本人尤其日本妇女独特的表达感情的方式——容易失控但又善于拼命控制,悲伤但又掩盖悲伤,快乐但又彬彬有礼,什么时候见过日本妇女嚎啕大哭坐地撒泼?我又在美化日本人了。

姑娘告诉我她很喜欢太宰治,她是从仙台过来旅行的,我说我们本来是要去仙台的,太宰治当年为了写鲁迅专门去仙台采访你知道吧?她说知道,她说她就是仙台电视台的,她说以前都是她拍别人还没被别人拍过,我说那你读过鲁迅吗喜欢吗?她想了一会说没有。后来聊着聊着她说此次出门是来散心,她说她因为感情问题现在特别低落(她说到这儿时表情很平静,多么能隐忍的日本女性啊)……我对姑娘说了句太宰治的名言:不要绝望,在此告辞(后来我发现这是太宰治遗言)!她有点激动起来,连说她知道她知道这句话。我觉得她眼圈又有点发红,又过敏了。

后来,没过一会儿,我正就刚想起的什么问题继续追问今幸树,姑娘又凑了过来,大概是怕打断我们的聊天,站在一边一副欲言又止的样子,我找了个间歇问她怎么个意思,原来她只为说一句话——她读过鲁迅,《阿Q正传》。她这是体现了日本人的认真还是好面子?她是在依依不舍还是如释重负?我至今也没明白。

一个感情受挫或许有过敏体质在夏日傍晚的斜阳馆里流连不已对几个陌生中国人袒露心声的日本仙台姑娘。现在没事了吧?