2月的时候,伦敦自然历史博物馆“300年的博物之旅——不列颠自然艺术史”开展,大陆另一端的我开始翻看各种博物学的手绘图册,每一本都爱不释手。4月,飞往伦敦。12小时的飞行途中读完了一本《发现之旅》,在800公里/小时的节奏里,感知了一些跨越重洋充满冒险气息的“慢生活”。

17世纪科学革命唤醒了欧洲,探险家们开始前往遥远而未知的大陆寻找珍奇物种,请专业插画师制作博物画作,让曾属于哲学家、医生和植物学家的自然世界,进入了普罗大众的视野。汉斯·斯隆爵士的牙买加探险、巴特拉姆的北美洲漫游、库克船长的三次太平洋探险、达尔文的“小猎犬号”航行以及华莱士和贝茨在亚马逊流域和马来群岛的重要发现……经历数月的航程,未知的气候,陌生的文化,艰苦的生存条件,在鲜为人知的新大陆上无惧危险的探索,终其一生的归纳和出版——当年的旅途是无数元素的结合,痴迷、冒险、激情、喜悦、失望,在这些堪称传奇的故事里,有些人留下了名字,还有很多无名英雄只用他们的娴熟技能,为我们留下了关键信息。

当我终于来到位于伦敦西区的自然历史博物馆,很多零碎的故事终于找到了最终的连结。

一直喜欢肯辛顿的优雅和安静,自然历史博物馆则是这一区的视觉焦点。建筑是气势宏伟的维多利亚哥特式,带着罗曼式的端庄,既充满自信又活力四溢。进入博物馆大厅,就像走进一座大教堂,巨大的中庭让人忍不住向上仰望。博物馆的第一任馆长理查德·欧文既是一个植物学家,也是一个虔诚的教徒。他希望建筑师沃特豪斯将博物馆设计成为教堂的样子——他没有失望,博物馆罗曼式的拱门、哥特式的高塔、宽敞的大厅、两侧的回廊以及装饰的彩色玻璃,都是教堂中常见的元素。但与众不同的是建筑师完全用自然的元素来装饰——立柱上鸟和猴子攀爬向上,而屋顶则是植物的王国,来自全世界的物种——咖啡、薄荷、罂粟和芦荟等等300多种常见的植物代表了博物馆里6百多万件植物标本,用优美的图片地呈现出来。大厅中间一具世界上最大的动物——蓝鲸的骨架占据了人们的视线焦点,点明了这里是“自然的大教堂”。

这座世界上最好的自然博物馆收藏有7千多万件动植物标本以及化石和矿物,有人说这座博物馆就像一座“诺亚方舟”——收集着现有的物种,更保存了很多迄今已经消失的物种,传奇一般的渡渡鸟、始祖鸟的化石、世界上最大规模的恐龙化石收藏……仿佛收留了地球从诞生之初到今天的种种痕迹。

★ 博物画作

博物馆里收藏了超过50万件艺术品,包括以鸟类、开花植物、哺乳类和昆虫等为主题的精美水彩画,它们以其科学准确性和艺术价值而得到馆方珍藏。

这样一个复杂而成熟的星球上,自然世界的多样性有难以解释的原因,视觉媒体将自然更真实地呈现在我们面前,无论是欣赏一幅栩栩如生的动物图片,还是细致入微的植物图片,图像给人们提供的是其他媒介难以传达的、更为直观的诠释自然的方法。

在17、18世纪,那些远赴美洲、印度或非洲的探险之旅,最初是由政府和商贸公司主导的,关注的是新发现的物种和它们的实用价值。博物学家有时会带着擅长描绘的画家们一同出行。这些探险者有一些是为了成为知名的科学家或画家,有一些则是为了经济利益,当然还有人是为了自己的理想。比如邱园园长约瑟夫胡克的印度和喜马拉雅之旅,就因为那里“对旅行者和博物学家同样充满诱惑和神秘”。到了18世纪末,大多数探险家都怀揣着他们的作品可以出版的梦想。这些历险故事折射出欧洲文化历史的发展,也很大程度上引导了当时大众对科学的认知。生活在一个宗教的魔力逐渐坍塌的年代,维多利亚时期的民众对大自然的痴迷,于今天的我们也是有过之而无不及。

18世纪是植物学的黄金时代,当时的植物学家有不少也是植物学画家,植物图谱细节的准确度因此更加突出。现在的我们已经习惯了用相机留下自己的脚步和对自然界的观察,但300多年前,前往新大陆的人们要记录下风景和动植物,必须仔细观察这个生物及其生存的环境,掌握了重要的信息后开始创作这些图片。在这个科学领域里,美需要屈服于自然世界的真实,却又能用艺术的笔触,幻化出出脱于真实的美。

德国插画家乔治是那个时代最重要的插画师,制作了很多从新大陆带回欧洲的植物。他的工作方法是在笔记本上画下植物的草稿,之后再制作更详细准确的水彩画。但也有植物学画家并不喜欢遵循根据二分法作画这一原则,比如美国博物学家威廉·巴特拉姆就更喜欢把植物放在其特定的生存环境里。除了自身特征,那些与它们交往甚密的昆虫和动物都出现在他的作品里,莲花和青蛙相伴,蜂鸟吸吮花蜜,他笔下绚丽夺目的洋大头茶已经成为我们日常的观赏花卉。

★ 恐龙和化石

恐龙展厅人流如织,博物馆的宣传语就拿出了恐龙的形象,可以想像这些大家伙突然亮出满嘴獠牙说“Nice to eat(meet) you”,让人又恐惧又向往。

世界上最大的恐龙化石收藏,这是让博物馆傲视全球的标杆之一。随着人群在展厅里转一圈,不仅可以领略明星霸王龙的吼叫,还可以了解当时恐龙们生活的环境,当然更可以想像一个博物馆奇妙夜的“遭遇”。

但化石并不仅仅是恐龙的遗骸们,从贝壳到鱼龙,博物馆还有更多的珍宝,比如渡渡鸟的标本、始祖鸟的化石、消失的大树懒的形象……博物馆大厅里这具世界上第一具完整的猛犸象化石就是当时的馆长理查德·欧文的杰作,他从一个号称发现了“史前怪兽”的美国魔术师手中将遗骸买下,重新整理后才发现这是今天我们熟知的大象的远古亲戚。大树懒的化石则是“古生物之父”法国自然学家居维叶的重要发现。

妙的是这些化石在维多利亚时代,依然被赋予了浪漫主义的色彩。当年大量的化石层被收藏者掠夺毁坏——他们致使物种灭绝的嗜好,甚至延续到“已经灭绝”的物种。富有的业余爱好者们把他们的发现物摆满了房间,仿佛一处时髦的小小“墓地”。人们会透过玻璃凝视这些来自于过去世界的遗物,“思考自己生命的尽头,冥想地球无法言说的年龄”。

★ 收藏者们的传奇

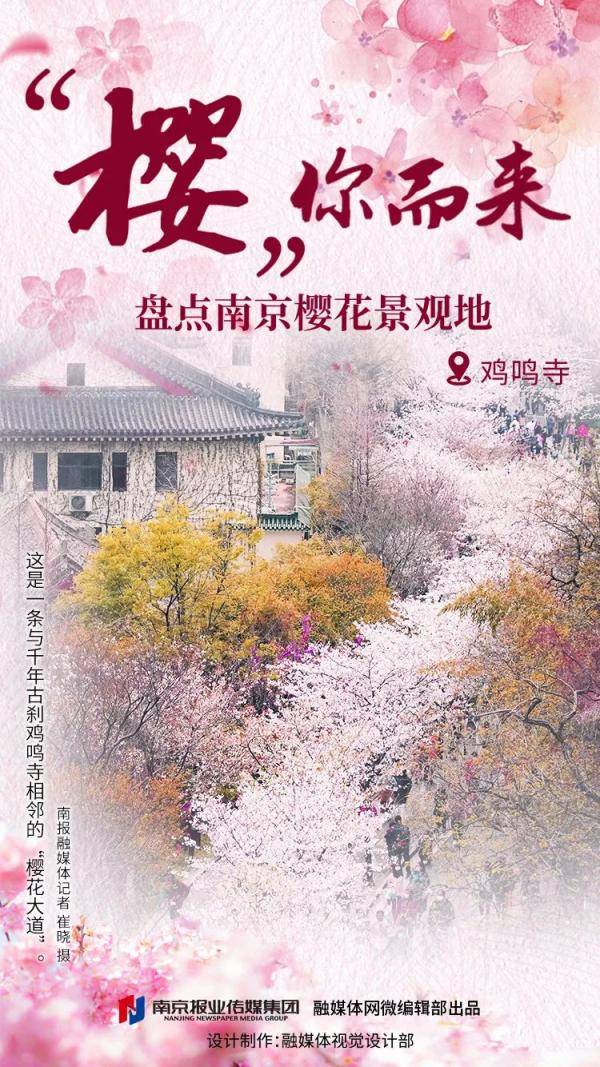

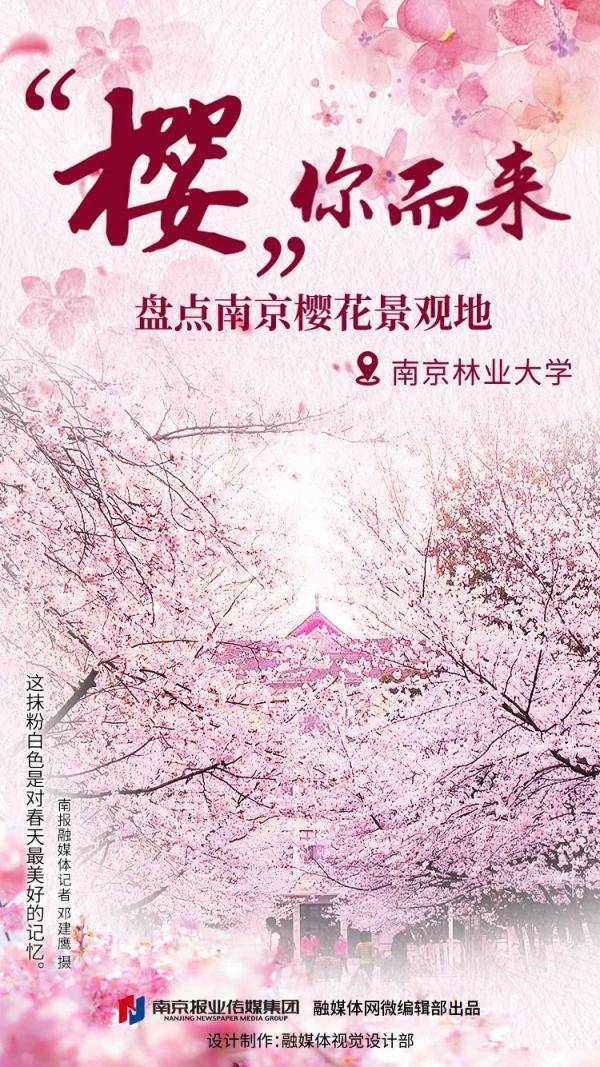

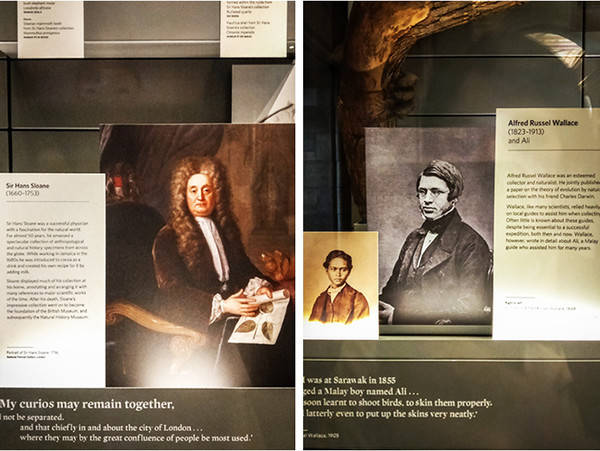

在博物馆漫步,时不时会发现一些描绘动植物的作品,其中一部分初期作品原属于汉斯斯隆爵士。在二楼我发现了他的画像。

这位英国传奇的外科医生和收藏家曾在牙买加居住,一生热爱收藏。临死前他拥有18世纪世界上最大的私人博物收藏。根据爵士留下的遗嘱,将其毕生收藏的书稿、画作、硬币和植物标本全部捐献给国家。英国议会最终决定修建一座博物馆来展出这些藏品,让公众受益——这座博物馆就是我们熟知的大英博物馆。到了1881年,大英博物馆无法容纳下日益增长的博物学馆藏,才在伦敦的肯辛顿区建造了大英博物馆的自然历史分馆,也就是今天的自然历史博物馆。

当然博物馆的收藏人绝不只这位爵士,《发现之旅》各个故事里的主人公,都为博物馆的馆藏做了独特贡献。他们在采集地的本土向导,如华莱士在马来半岛的马来人小助手,也在这里获得了应有的肯定。

我最想提到的是古生物学家玛丽·安宁。在不允许女性走出家门工作的19世纪,玛丽不但依靠发掘化石为生,更成功地发现并识别了第一个鱼龙骨骼、蛇颈龙骨骼以及德国之外的第一个翼龙骨架,她还鉴别出了非常有研究意义的化石粪便,这些是证实生物会灭绝的关键证据。欧洲的古生物学家、解剖学家纷纷向她讨教,然而在男权主导的科学界,她的成就并没有得到任何承认,直到2010年才被皇家科学院列为“十大对自然科学史有杰出贡献”的女性之一。

★ 地下室里的宝藏

跟随特别的导游,我们进入了博物馆的“秘密世界”,千万种标本的储存地——地下室。在这里沉睡着的,有几千米深海里奇特的鱼类,也有博物馆里最长的标本——5米的章鱼Archi。我看到达尔文在格拉帕戈斯群岛获取的几种鱼类被放在了透明的维多利亚式玻璃罐里,用了一个深棕色的盖子代表这些是“模式标本”。博物馆馆藏的重要性之一,就体现在这些占比相当高的模式标本上——这是一个新物种的命名来源,更是其形态描述的最直接依据。

如书上所介绍,时至今日,受雇于博物馆的300多位科学家、与来自世界各地的约8000多位访问学者依然时不时地使用它们,提取DNA作为比较和研究。每年这里标本的使用时间,达到了惊人的一万四千个工作日。

漫游在这些维多利亚时期的玻璃罐之中,大自然的妙手生花可以说是博物学如此绚烂的原因,想像遇见每一种新的植物、每一只没见过的昆虫,捕捉每一个新奇的动物的身影时,博物学家们的心情大概比得上天文学家发现一颗新行星那么激动吧。当时的人们甚至认为“小猎犬号”有时空漫游的神奇,直到今天还有人说这次航行是《星际迷航》的灵感源泉。

每一颗闪闪发亮的星星组成了璀璨的银河,每一个大小、形态和存在方式不一的生命体,组成了生生不息50亿年的地球。冥冥之中,若是相信物种的多种多样、世界的五彩缤纷,如同200年前天堂鸟飞过博物学家华莱士的视野,今天太空探测器拍摄下冥王星表面,惊鸿一瞥发现了某种新的生命形式存在,不正是有旗鼓相当的神奇吗?

★ 神奇的地质室

某一个晴天,在皮卡迪利广场附近的Bullring的庭院里,皇家艺术学会的毕业展正热火朝天,为此而来却惊喜地发现皇家地质学会也在这个华丽的院子里,庭院里巨大的装置艺术显然比这个朴素的标牌更为吸引眼球。

我想起200年前,那个一切真相都还在盒子里的年代,地质学会才是Avant Garde,一种率先冲破基督教思想桎梏的潮流。1807年,伦敦地质学协会成立的时候,他们意识到自己坚持的科学思想有悖于当时的宗教主流思想,于是把自己定位成“榔头骑士”:骑士般的科学家,为了探索知识而向前冲锋到荒野。

对于19世纪初期的英国公众来说,地质学是一个迷人的学科,人们喜欢走到户外去亲近大山,寻找化石。这不仅提供了健康的生活方式,也暗示了一类浪漫的情怀。他们觉得,地质学的研究并不只限于修补古老的骨头和石头。像剑桥教授麦克·米伦教授所说,当古典地质学在欧洲和美洲传播时,越来越多的人认识到,高山提供了一个世界,在那儿浏览地球过去的档案成为可能。甚至有些人认为地质学是巫术的一种,使得进入过去的魔幻旅程成为可能,在那儿人们会邂逅“比虚构更精彩的奇观”。

也许人类对自然的情感,并不只是科学探索那么直接,而是有更多难以描述的情感联系和心灵寄托。

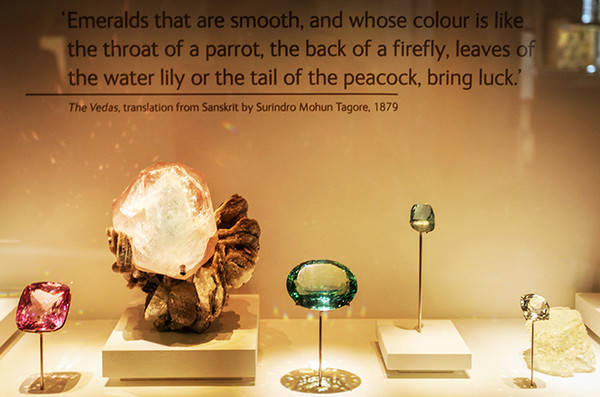

在博物馆的地质室里,我遇到了一些美丽的名字:蛇纹石、孔雀石、萤石、黑曜石、烟状石英和紫水晶……人们多冲着馆藏珍宝——The Vault里各种昂贵的珠宝而去,那里有世界上最大的绿宝石,有属于英国女王或俄国沙皇的宝物,有佳人的传奇,但最引人入胜的还是那枚著名的被诅咒的紫水晶,这枚封印在蛇形银环里的宝石据说来自于一座印度教神庙,自从离开神庙后便对每一个接触它的人加以诅咒,不是身败名裂就是命丧九泉……

幸运的是今天紫水晶并没有对公众展示。矿物大厅里的每一块石头,都有它们独特的美与价值。我心目中最大的明星其实是博物馆大厅中的一块26亿年的分层的岩石。大约30亿年前,存在于海洋中的细菌开始通过光合作用产生氧气,这些氧气与海洋中的铁离子结合形成了不溶于水的氧化铁,下沉到海床之上。经年累月,新的矿物、新的生命形态从这里不断出现。我们存在的最初源泉、沉淀在时间里的证据都在这里。

博物馆里300多年来的累积,见证了人类对自然理解的不断突破。地球演变不同阶段的各种特征被留存了下来,如同一道道让时间静止的魔法让我们可以回溯到任何一个时间点,将一种生物与它的生存环境、与它类似的生物或比它更古老的生物一一比较,以此来了解此种生物的进化历史,更好地懂得我们生存的星球。而对一个博物学爱好者来说,这些或消失了或依然存在的物种,都是自然的宝贵馈赠。我为了解过它们的生命、见证过它们的存在而感到深深的幸运。