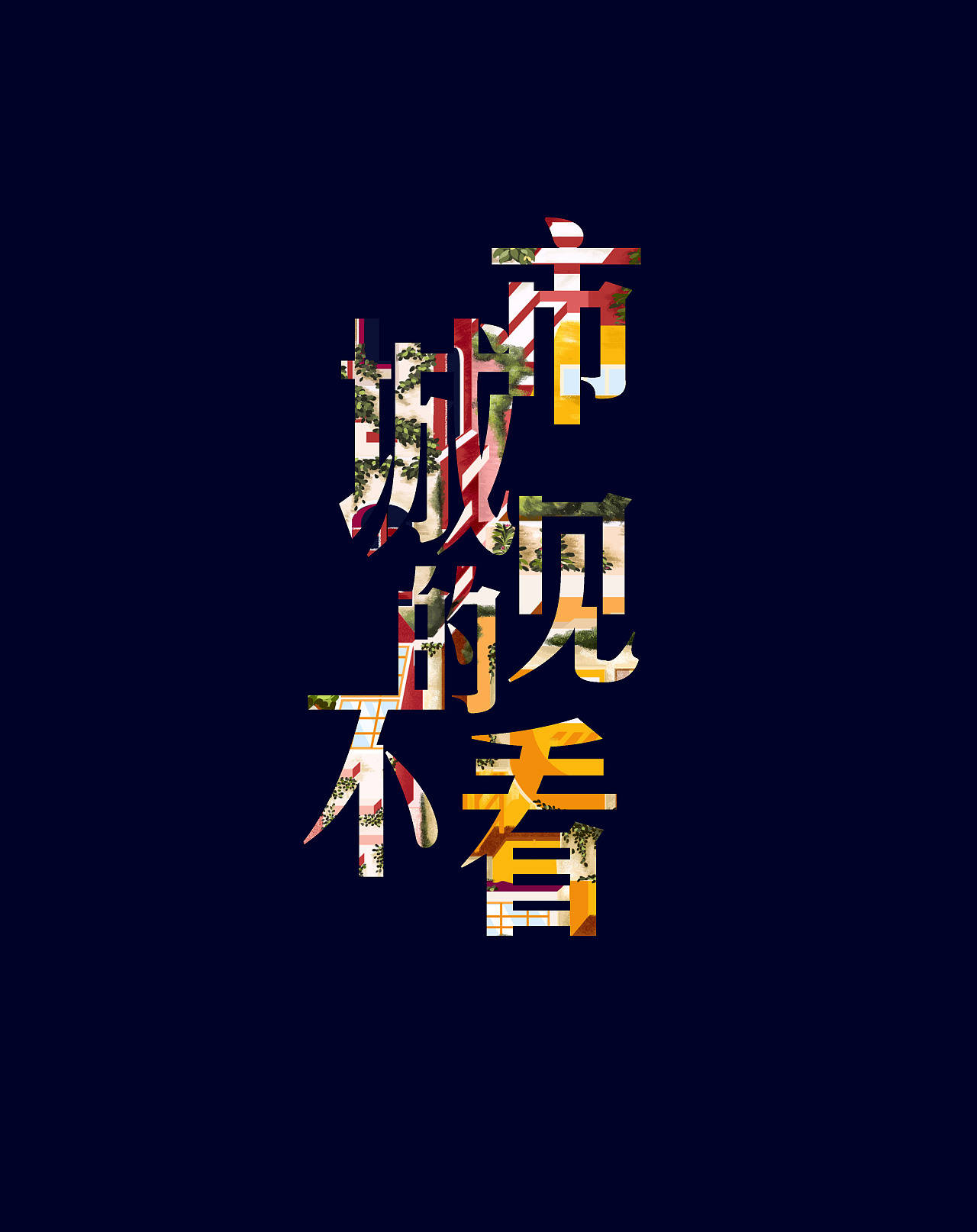

城市似乎都在同化,古迹遗址也在慢慢消失不见。只要每种形式还没有找到自己的一座城市,新的城市就会不断产生。一旦各种形式穷尽了它们的变化,城市的末日就开始了。

卡尔维诺曾说:很多人活在自己幻想的城市,又为了自己的想象搬去了另一个城市,这种固执真是又可爱又可悲啊。

确实是,为了自己的想象离开已久的故乡去往一无所知的城市,可爱的是陌生的城市没人在乎你活得好不好,或者说也没人嘲笑你该结婚的年纪还未结婚。可悲的是孤独的城市陌生的街道何时才能有暂停的场所,不用搬来搬去的居所。

青春易逝,容颜已老,而它还是年轻时的那座城,不会为了谁而停留。因此,伊西多拉便是他梦中的城市,但只有一点不同。在梦中的城市里,他正值青春,而到达伊西多拉城时,他已年老。

而我们都只是城市的过客。城市就像一块海绵,吸汲着这些不断涌流的记忆的潮水,并且随之膨胀着。

就如我们以为在享受这座城市,而我只不过是它的奴隶罢了。你以为自己在享受整个阿纳斯塔西亚,其实你只不过是她的奴隶

未曾实现的未来仅仅是过去的枝杈,干枯了的枝杈。人不能两次踏入同一条河流,你今天所看见的河流不是昨天的那一条。

询问新神灵比起老的神灵究竟更好还是更坏,是毫无意义的,因为他们之间毫无关系,就像那些彩色明信片并不代表莫利里亚,而是代表一座偶然凑巧也叫做莫利里亚的昔日的旧城。

人到生命的某一时刻,他认识的人当中死去的会多过活着的。这时,你会拒绝接受其他面孔和其他表情:你遇见的每张新面孔都会印着旧模子的痕迹,是你为他们各自配戴了相应的面具。

记忆既不是短暂易散的云雾,也不是干爽的透明,而是烧焦的生灵在城市表面结成的痂,是浸透了不再流动的生命液体的海绵,是过去、现在与未来混合而成的果酱,把运动中的存在给钙化封存起来:这才是你在旅行终点的发现。

生即死 死者活出了生的希望 而生者却行尸走肉般面对现实毫无目标与希望。事实上,是那些死人依照地下城市的样子建造了地上埃乌萨皮娅。还有人说,在这两座姊妹城里,没办法知道谁是死者,谁是生者。

如今都一样,钢筋水泥替代了从前的田埂小路,一样的建筑一样的路,不一样的也只有火车站、高铁站、飞机场的名字在更换而已。

不过,你会抵达另外一座特鲁德,绝对一模一样:世界被唯一的一个特鲁德覆盖着,她无始无终,只是飞机场的名字在更换而已。

掌控故事的不是声音,而是耳朵。就怕每个人只听自己想听的,于是同一个故事就有了不同的版本,传说传说,到底那是真那是假,真真假假 假假真真,已无同分辨也无同知晓

掌控故事的不是声音,而是耳朵。到处都是切奇利雅,到处都是城市,没有了树木花草,而瘦得皮包骨的羊群也只能啃着垃圾筒里的废纸,找不到出路,在这谜一样的城市里最终迷失了回草原的路

活着也有地狱,是我们天天生活在其中的,有些人看不见它,或者说沉迷其中;有些人明知是地狱但仍不放弃,学习、警惕、满怀希望一路向前。最终看得见看不见都不重要,重要的是那份信念与勇气

免遭痛苦的办法有两种,对于许多人,第一种很容易:接受地狱,成为它的一部分,直至感觉不到它的存在;第二种有风险,要求持久的警惕和学习:在地狱里寻找非地狱的人和物,学会辨别他们,使他们存在下去,赋予他们空间。

城市所谓的看得见看不见或许已不重要,重要的是而它已在脑中或心里。

作者所追寻的永远在自己的前方,即使是过去的,也在旅行过程中渐渐变化,因为旅行者的过去会随着他的旅行路线而变化,这并非指每过去一天就补充一天的最近的过去,而是指最遥远的过去。

每到一个新城市,旅行者就会发现一段自己未曾经历的过去:已经不复存在的故我和不再拥有的事物的陌生感,在你所陌生的不属于你的异地等待着你。

他写着并不存在的城市,想象中的城市。可波罗说:“每次描述一座城市时,我其实都会讲一些关于威尼斯的事。”威尼斯也是所有城市。它有着所有城市的影子,可它又是它自己。

按照幸福与否区分城市是没有意义的,如果要区分,则另有两类:一类是经历岁月沧桑,而继续让欲望决定自己形态的城市;另一类是要么被欲望抹杀掉,要么将欲望抹杀掉的城市。

他写时间的交错纵横,我们在无数时间的分岔里,我们曾有过无数次对城市的设想,可城市总有自己的想法,他会偏离,会失控,有无法阻止的历史进程。可这也是他的可爱,迷人,是他之所以成为自己的原因。

蓝图里包含了被当做必需而接受的东西,但其实尚非不可或缺;而现实可能曾被想象为有可能存在,但瞬间之后就向着不断更替与刷新的面孔去了。

尽管我们用语言交谈,我们渴望描述传播理解,可城市总难用语言描述,因为我们对城市的记忆总来源于身体,来源于行为,来源于人。“到我明白了所有象征的那一天,”可汗问马可,“我是否就终于真正拥有了我的帝国呢?”到时候,我们也将是众多象征中的一个。什么是拥有?可能城市并不在意,哪怕身为统治者,可能也只能改变城市的一个象征。

他从城市中提炼特征,每个特征再放大再乌托邦化非日常化,变成令人费解的一句话,变成与时间,空间,物质或非物质性有关的某种东西,变成有无数张脸孔的事物,变成无数人口中无数个模样。

欧菲米亚是个在每年冬夏至和春秋分交换记忆的城市。后来记忆变成了文化,交换记忆的欲望变成了语言。而因为记忆,我们又对城市这个词有自己的理解,自己的习惯,我们描述城市的样子都和记忆中相似。

城市就像梦境,是希望与畏惧建成的,尽管她的故事线索是隐含的,组合规律是荒谬的,透视感是骗人的,并且每件事物中都隐藏着另外一件。对于一座城市,你所喜欢的不在于七个或是七十个奇景,而在于她对你提的问题所给予的答复。

在路过而不进城的人眼里,城市是一种模样;在困守于城里而不出来的人眼里,她又是另一种模样;人们初次抵达的时候,城市是一种模样,而永远离别的时候,她又是另一种模样。

每个城市都该有自己的名字;也许我已经用其他名字讲过伊莱那;也许我讲过的那些城市都只是伊莱那。

假如你对一个城市有很高的期待的话,那么你很可能会失望,因为大部分城市都是大同小异的,而不同的城市,可能不同也只在于某些奇异的景观,这些景观也可能只是偶发的稀奇古怪的点子。

而在这些稀奇古怪的点子背后,鉴于我们的文化已经充分碰撞过了,因此也没有大的不同。而由于受同样的物理生物规律的影响,可能我们形成的习惯就颇为相似。

每个人的眼中都有一个不同的城市,而它们只是署了同一个名字,而又变作卡尔维诺笔下不同名字的城市的,也可能只是同一座城市。

因为我们只是渺小的个体,以不同的形式,状态,关系和这座城往来,它的庞大足够吞没个体,个体不重要了,个体描述它的文字便也不重要了,而无数的描述合起来才是它。

就像我们随时可以启程而去,可他们说,“不过,你会抵达另外一座特鲁德,绝对一模一样:世界被唯一的一个特鲁德覆盖着,她无始无终,只是飞机场的名字在更换而已。”

城市的魅力,在于你不能有过高的期待,毕竟都是同样的一种生物在运作,可它又会令你惊奇,因为你无法掌控也无法预知其未来,它有着不同的和土地的关系,又有着不同的信仰和文化。

免遭痛苦的办法有两种,对于许多人,第一种很容易:接受地狱,成为它的一部分,直至感觉不到它的存在;第二种有风险,要求持久的警惕和学习:在地狱里寻找非地狱的人和物,学会辨别他们,使他们存在下去,赋予他们空间。

最后的结尾也不算是总结,只像是写到这里了。对于城市的进程个体是无可抵抗的,我们只能保持自身的警觉,在势不可挡中发现我们可为的部分。而这句话又仿佛又有更深的含义。地狱,或天堂,都是人的集聚才形成的,我们无法选择环境,只能保持清醒。

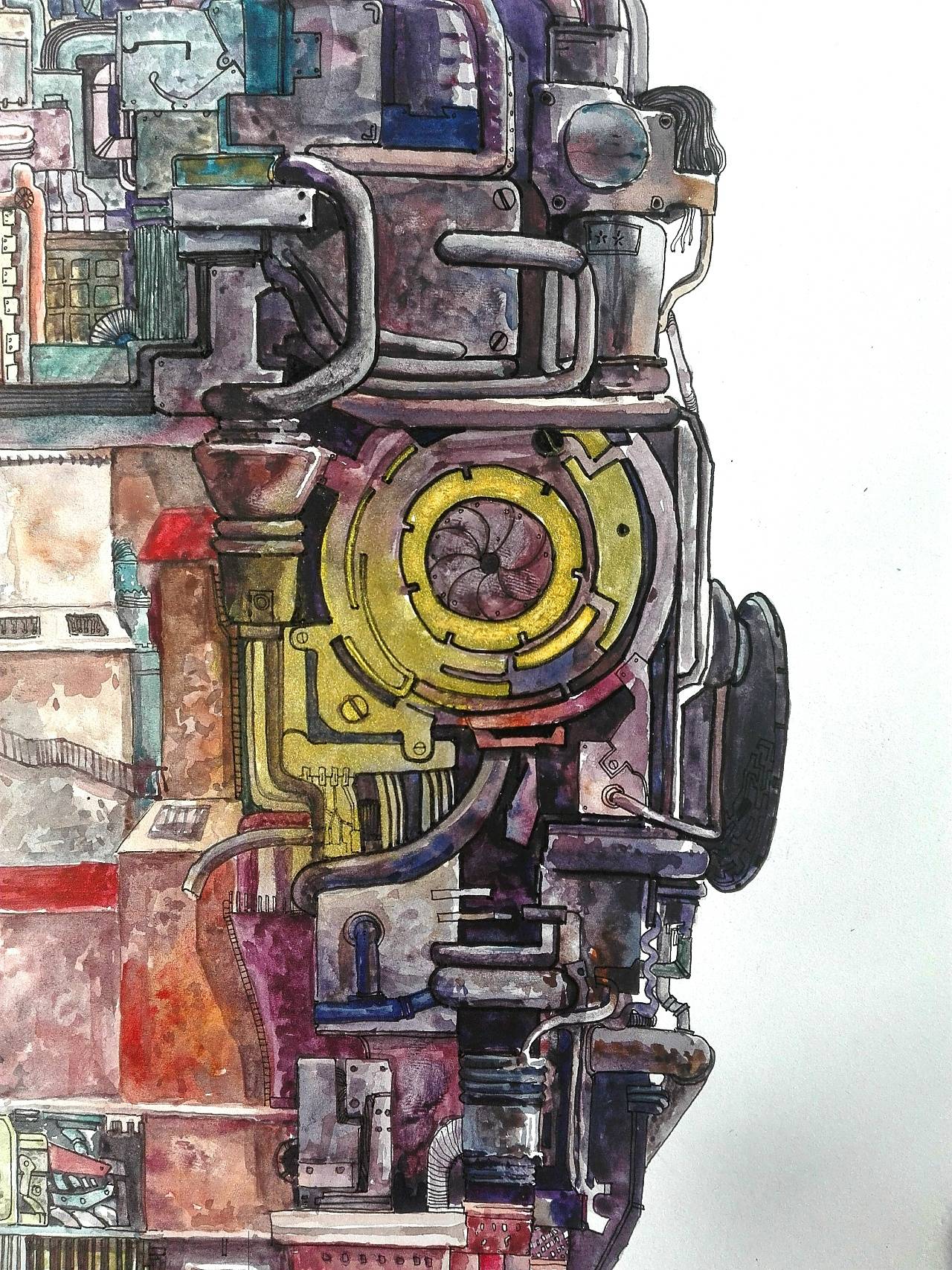

工业化让社会资源极大丰富,无尽的欲望和诱惑的驱使下,城市进入了大而全的巨无霸时代,无休止的开发让城市失去了原本只属于自己的特质和文化底蕴,取而代之的是千篇一律的钢筋水泥的丛林。

城市失去了人情味,变成了没有感情的怪物,这不是危言耸听,这场悲剧正在上演。想想帝都、魔都等等巨无霸,高楼大厦的夹缝中、拥挤不堪的地铁里,那些芸芸众生,他们属于这个城市吗?这个城市属于他们吗?

卡尔维诺在《看不见的城市》里用古代使者的口吻对城市进行了现代性的描述。连绵的城市无限地扩张,城市规模远远超出了人类的感受能力,这样的城市已经成为一个无法控制的怪物了。这就是后工业社会中异化了的城市状态,而这种状况会一直恶性循环下去。

我心目中理想的城市应该是这样的:有谈天说地的水榭亭台,有和睦亲近的左邻右舍,有人情味的社会关系,有温暖、有宁静、有善良和爱。当然,城市应该享受人类发展的最高成果,但这不是唯一追求的目标,没有感情的城市注定走向衰亡。