在很多从未到过江南的人心目中,江南女子是婉约词一般的存在——温婉、含蓄、秀美、柔弱。然而到过江南的人却往往并不认同这一想象中的印象——不错,江南女子们的确是秀美纤柔的。然而无论在家里,还是在社会上,她们大都相当强势、爽利。这其中,最有代表性的莫过于上海女人。

对于很多初到上海的人来说,上海女人是一道不可不看的风景。就全国范围来看,几乎没有哪个地方的女人像上海女人一样具有持久的话题性。而在众多话题中,上海女人的家庭地位高无疑是最为人津津乐道的。至于上海女人为什么地位高?则众说纷纭。其中最有代表性的说法莫过于上海女人优雅、精致,能“嗲”会“作”,使得上海男人不由自主地臣服,从而心甘情愿地在家里做起了“马大嫂”(买汰烧)。上海女人的优雅精致自然是有目共睹的。然而,要说她们的地位来源于此,那实在是大错特错了。

明清时就是家庭的“半边天”

我国封建社会时期的基本经济模式是男耕女织的小农经济。通常,男子是家庭的“顶梁柱”,他们外出耕作所得是家庭最重要的经济来源;而女性则留在家里做些纺织、刺绣之类的女红,收入仅能起到补贴家用的作用。上海地区则不然。“本邑妇女向称朴素,纺织而外,亦助农作”(《上海乡土志》)。与多数地区的妇女只是做些辅助性农活不同,上海妇女所从事的农业劳动与男子没有差别。崇祯年间的《松江府志》中明确记载,“妇女馌饷外,耘获车灌,率与男子共事。故视他郡虽劳苦倍之,而男女皆能自立”。除农作外,那些濒海临江村镇的女子们往往还要捕鱼、采菱来贴补家用。

在南汇等产盐区,妇女们甚至承担了连寻常男子都叫苦不迭的制盐、贩盐劳作。据一些典籍记载,盐区那些身强体健的妇女们常常肩挑盐担,日行百里,从奉贤穿过南汇,到上海去贩卖。其劳动收益在家庭经济中占相当大的比重,以至于当时社会上出现了“男退女当先”“莫怪妇如天”“居然娘子养男人”等歌谣。

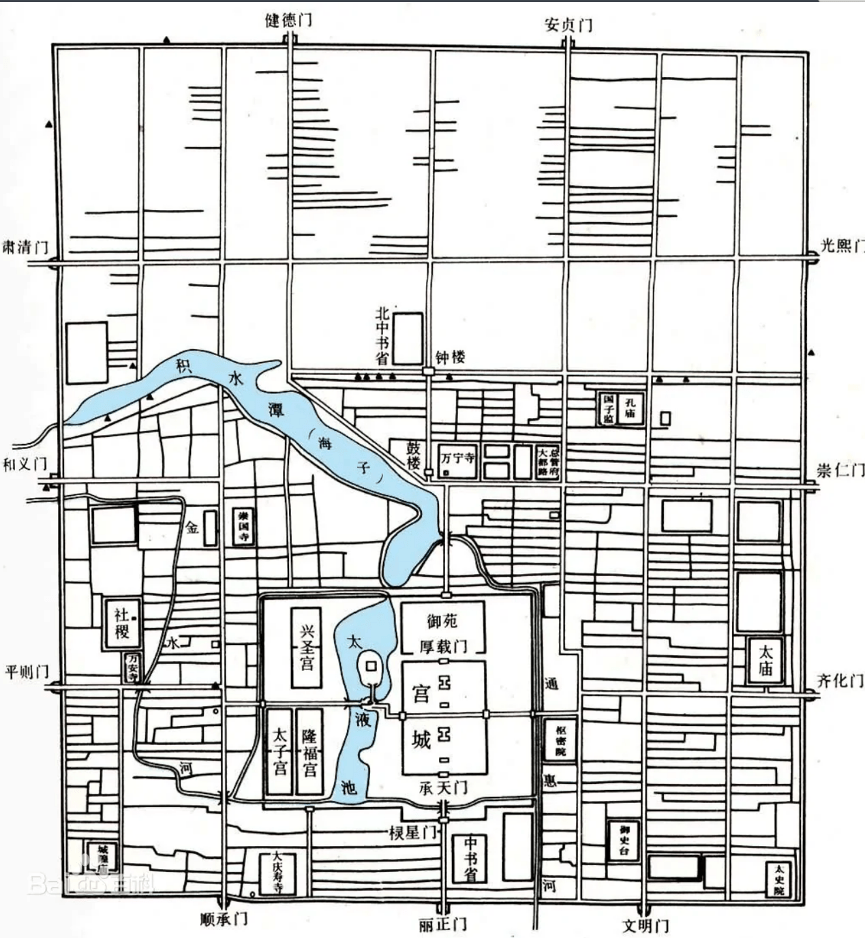

元代后期,松江府收益于纺织技术的进步,一跃成为全国棉纺织中心。松江棉布也成为享誉海内外的畅销货,市场需求巨大。由于棉纺织业获利丰厚,上海妇女的劳动也逐渐转为以纺织为主。她们或在家中纺织,出售布匹赚钱;或到私营纺织作坊或官营织造局做工,按日、按劳取酬。通常,一个勤劳的成年女子每月纺织所得可以满足一家三口的生活需要。相比之下,男子务农对家庭经济的重要程度则明显下降。

明清时期的苏松地区赋税极重。以明洪武二十六年为例,当时松江府的农田面积仅占全国的0.6%左右,却承担了全国4.1%的税粮。这其中,上海县所承担的比例约占一半以上。而自元末以来,随着棉纺织业的迅速发展,松江等江南地区的农田大半用来种棉,粮食已经不能自给。农户们收获的粮食在交完税粮后往往所剩无几,一些农户甚至不得不到市场上购买外地粮米,充作税粮上交。在这样的背景之下,纺织对于家庭生活的影响自然远远超过了农耕。正如徐光启所言,“所由供百万之赋,三百年尚存视息者,全赖此一机一抒而已”。纺织收入“上供赋税,下给府仰。若求诸田亩, 则必不可办”。

由于女性的纺织收入已经成为家庭生活和缴纳赋税的支柱,她们的家庭地位也随之上升。通常,上海的女孩子在出嫁时会得到一笔较为可观的,可以自由支配的奁产。由于奁产直接影响到夫家的生产、生活,那些奁产丰厚的女性往往在夫家拥有很高的话语权,甚至能让“妻权”凌驾于夫权之上。对此,我们可以从上海史籍有关“悍妇”的记载中获知一二。明代李绍文的《云间杂识》就提到:松江女子中“悍妇”之多,不胜枚举。有公然咒骂、羞辱丈夫的;有忤逆公婆,随意出入家门的;有“刁难”丈夫,不许其亲近小妾的……以今天的观点来看,这些“悍妇”的所作所为其实多属正常行为。但在当时无疑有违封建礼教。松江府大量“悍妇”的出现,实际上是上海地区女性家庭地位大幅提升的一种反映。

开埠后在各领域大展身手

早在开埠前,上海地区已有不少女性从事商业经营。曾经名闻四方的“尤墩暑袜”就是以松江妇女为主力而打造出的一个知名品牌。但彼时上海女性所从事的多是与女红有关的小本生意,商界影响甚微。开埠后,各种洋货大量涌入上海。上海的手工土布在西方现代机器织造的洋布冲击下失去了市场,家庭棉纺织业也随即解体。但习惯了纺纱织布的上海妇女们却并没有因此而被社会淘汰。她们纷纷走出家门,以女工、女佣、女商人、女艺人等新的形象出现在社会各个领域。

自开埠起,一直到新中国成立前,上海地区的工厂始终以劳动密集型的轻工业工厂为主。这些工厂对女工的需求远远超过男工。因而,上海的女性比男性更容易得到可以养家糊口的工作。那些找不到合适工作的男子多数只能留在农村务农,其劳动所得也往往低于女工。由此,上海女性得以保持了自元代以来的家庭经济支柱地位。

同时,上海女性自古就形成的自强自立、精明、坚韧的个性也使得她们在开埠后如鱼得水,在各行各业大展身手。如,锦江饭店的创始人董竹君曾先后创办过富祥女子织袜厂、飞鹰公司,但都因经营不善而宣告倒闭;其群益纱管厂也毁于日军侵华的炮火。在一系列的失败和挫折面前,董竹君不但没有沉沦颓丧,反而愈挫愈勇。最终,其苦心孤诣开办的锦江川菜馆、锦江茶室广受赞誉,成为国际名流、上海大亨们的流连之地。

胆识、胸襟不让须眉

上海女人的胆识也常常令人赞叹不已。这与她们的教育程度有很大关系。早在明清时期,上海就已是人文荟萃之地。出于延续和扩大家族影响的需要,本地名门在联姻时格外注重女方的文化背景。这一地方文化特性使得上海地区的社会中上层妇女得到许多教育机会。开埠后,各种新式女学堂陆续出现。受时代因素影响,这些新式女学堂在创办之初很难吸引上层社会的女孩就读,女学生们主要来自社会下层。这在客观上进一步扩大了上海女性接受教育的范围。

女子教育的相对普及使得上海女性在勤劳、坚韧的同时,又拥有了较同时代女性更为深厚的文化底蕴,从而能够更理性地观察世界,思考人生。其胆识、胸襟往往令同时代人叹为观止。如身为黄包车夫的女儿的董竹君在沦为欢场“清倌人”时,面对夏之时愿意为她赎身并与之结合的表态,不是喜出望外,感激涕零,而是婉言谢绝,决意自己逃出烟花之地——因为一旦夏之时花钱把她从妓院中赎出来,她和他的感情就不再是平等的了,她在婚姻里也势必沦为附属品。这种清醒的女性人格独立意识,恐怕连许多当代女性也自愧弗如。

上海女人的胆识还表现在敢为天下先。如“百乐门”的创始人——“盛家七小姐”盛爱颐。当财产继承权遭受侵害时,她不是忍气吞声,而是研究过相关法律后,高薪聘请律师,打起了中国第一例女权官司,最终成功拿到了自己应得的财产。这种不畏世俗的勇气和有勇有谋的作为,显然也是同时代其他地方的女性所难以企及的。

可以说,上海女人是用她们超出寻常的勤劳为自己的家庭地位打下了坚实的经济基础,用广博的见识,开放的胸襟,赢得了异性发自内心的尊重。从耕田主力,到纺织能手,再到各领域的佼佼者,尽管上海女人的社会角色不停地随时代而发生着改变,但骨子里自强自立的信念与担当却一代代地传承下来,成为上海女人最具魅力的特质。