三月的陇东南山地,春阳明媚。从黄渚关流下来的清凌凌的河水,小了很多。河水变慢、变深、变细,一会儿靠向东岸,一会儿甩到西岸,穿来绕去,时隐时现。

河床里,长满了一滩滩芦苇。茂密如林的芦秆、花穗,迎风猎猎,唰唰啦啦。滩上的芦笋,噌噌噌地钻出泥沙雍积的河床,密密麻麻又翠绿透白地发上来。

这成片的春景,让人想起苏轼的《惠崇春江晓景二首》来,这是他在神宗元丰八年(1085年)被贬汴京(今开封)时,为惠崇《春江晓景》所写的题画诗。惠崇的《春江晓景图》失传了,但从苏轼诗中,仍浑然领略到那独绝的春江佳境,也是苏轼云游过黄州、杭州、惠州、澹州,赏尽天下春景后,为他最觉独到的惠崇水乡小景用心题赠的诗,这是惠崇和苏轼心上的春天,旷放又蓬勃的春天。

细细看,成县的青泥河,一涓涓奔流不止。我常顺着岸上走,多独行,有时偕友。此时,但见这些旖旎的春水、竹林、桃花、游鸭,蒌蒿、芦芽、鱼儿、大雁、归人,绮丽的春色,恰似《春江晓景》:一片竹林外,三两枝初放的桃花,一条春水,几只鸭子嬉戏,河滩上满是蒌蒿,短短的芦芽刚破土,鱼儿正逆流而上,洄游到这大河里来。岸上的农人在唱小曲:“正月的冻冰立春消,二月里鱼儿水上漂”。

天上还有两两归鸿,水边走着匆匆归人,青蒿白蒿和芦芽,探头探脑,郁郁葱葱。鱼怕捉不住,估计是美食家的苏轼在想:若捞鱼,采蒌蒿芦芽一炖,一定比东坡肉鲜多了。

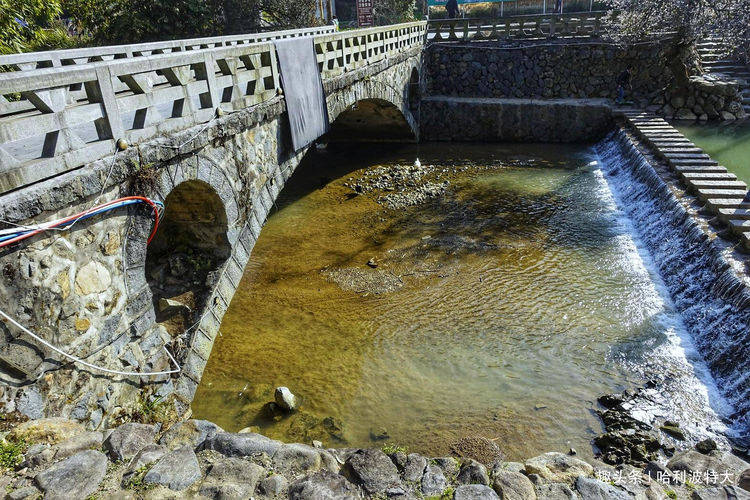

下河堤,进河心,在水流停聚的地方,大潭小潭形成湖面,倒映着蓝天,悬吊岸边的城市楼盘;荡漾着水波,润泽满滩的枯草新芽。

微风习习,把玉镜般的河面吹皱,在太阳下波光粼粼,推开一层层波澜,更显水的静深与清澈。

河滩里,有沿河成群奔跑的孩童,满天飞的风筝,沿河钓鱼的人,伴着一路踏青赏花的人们,笑声甜美,热闹非凡。

侧耳聆听,就会发自心腔地敬重自然的绚烂多彩。一条普通的河,它已经流过了千年万年,一张天然摆布的河床,经过了不知多少暴雨的冲刷泥沙的堆积,河流始终滔滔不绝,不紧不慢地流逝着。河岸上的田地,从稻田、麦田、蔬菜地,变成了楼房、商铺、街市。

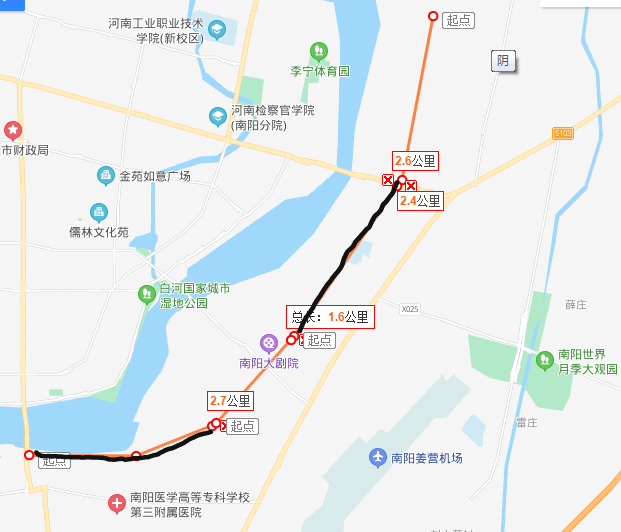

河流来自群山,她缓缓潺潺,温柔娴静,但在翻越入城后的第一道拦水坝时,一股子的河水被均匀铺开,如一道道布满浪花的白练,倾坝而下。稍微靠岸,便能听到朗朗巨响的水声,轰隆隆的声音,不亚于瀑布飞落谷底的气魄。再往下去,河流一路减速,经过几座大桥,翻越六七个拦水坝,把最好看的一面,呈现给满城看河的人、临水而居的人。最后拥抱西入县城的辨水后,跌跌宕宕地,穿越深深浅浅的潭水、参差错落的石头,湍急地奔出飞龙峡、长丰河。

这多像是《太平寰宇记》的左溪水,是,不是?都不重要。成县版图上的这青泥河,人们俗称东河。她源于麻沿河八条沟,由北向南,逾山越谷,纵贯成县盆地南北轴,最后到达宋坪乡陕甘边境史家坪村,进入略阳县白水江镇封家坝村,在石门冲洗去自己的名字,投怀嘉陵江。嘉陵江在重庆投入长江,据重庆人说现在最好吃的鱼,只有支流的嘉陵江里有。这其中的奥秘,是因为有成县的水养吧?

河最终汇入了嘉陵江,但我弄不清它又是多少支流汇成的。作为长江上游水系的一个源头,成县是长江流域最丰盈的神经末梢,因为有七万公顷森林的覆盖涵养,就会分分秒秒地输送琼浆。青泥河虽然不大,甚至寂寂无名,在一些地图上根本找不它的影迹,但它确实弯弯曲曲地,穿过浅山丘陵,艰难地绕山越岭,柔声细语地流淌着,湍泻着。

有人说,青泥河流域的上游,是秦人的发祥地,先民们循河觅道,很早就开发了沿青泥河的古道。这条河在成县最长,是一条兼有水陆之便的古道,历史上多次修凿开道。《成县新志》载:“青泥河交通,水经白水汇嘉陵,陆通略阳达沔汉,为汉唐川秦粮运古道。”《左文襄公在西北》亦载:“川陕商人,载运盐货,多经此道。”《汉中府志》有言:“青泥河交通,最早通行当在秦代。”想到这些的时候,我不油会对母性的青泥河,倍加肃然起敬。再走这条路时,感觉自己穿越了年代,走在了丰厚的历史册页之上。

这必然成为一条流淌着鲜活故事,又饱经过岁月沧桑的河流。

古老的河岳上,可以拜谒的实证有,即将成为国家文物的青泥河栈道,它的遗迹我曾去详查过。

顺青泥河走,不断地告别小溪,投奔大河;逆青泥河走,又不断地接纳小溪,谢谢大河;杜甫当年离开成县草堂,不断地离开茅草小路,走上去往成都的大路。山谷走穿了,入白水峡,青泥河就走完了。再沿嘉陵江走,翻牛头山,经剑阁,过鹿头,到成都。

在我的意识里,穿入成县飞龙峡口的青泥河,千折百回穿出宋坪乡格楼坝村。山重水复的岩峦之上,两岸的石崖壁立千仞。这条古栈道可查的修建年代为秦汉,现存遗址比较清晰可见的,有飞龙峡、石门沟口及三镢崖栈道遗址。现存明代碑刻2通,栈道孔150余处,部分仍保留修建栈道时穿入栈孔的残屑木桩……

如果要问百步九折萦岩峦的天堑,何以变通途,我们不得不为祖先的创造所折叹,所追慕,所景仰。

过杜甫草堂,万丈潭的群峰叠岫,鸟儿对歌,峡谷曲折幽深,河水左冲右突,像点着的炮捻子,再掐不灭,向越低越深的河床追去。河水有时候铺满河床,有时候聚在一隅,有时候去拍打石崖,有时候去亲吻绝壁,水势时而平静时而温顺,又时而汹涌时而浩荡,在空山里发出满谷的涛声。

如果遇上峰回路转的急弯,河流像狂狮冲天怒吼,如果连下几天雨,河声便响彻山谷,回音无穷,这边望着那边喊,根本传不过去声息。

奇险绝美的地方,坐着收山货的马帮和歇脚的赶路人,他们抽一锅旱烟,等一阵月亮,唱一曲山歌,铃声叮当中向着村店走去……

寻找炊烟,寻找灯火,就能找见落脚的村寨。山里人热情好客,有吃的给吃的,有喝的给喝的,从不吝啬。靠山敞院,随时接待每一个过客。房前屋后,泥路上有昨夜的雨,灌满牛蹄窝。树莓顺着石墙爬到了院边。向日葵在房山墙的粪堆上灿烂地笑。紫蓝色的桔梗花,向河鼓吹动听的小号。牵牛花上了房顶,最先闻到灶房烟囱里飘出的炒菜香。老品种的荞麦花会开成一片雪野,蜜蜂逆河而聚,嗡嗡采花……一派陶渊明笔下田园风光的景色。

青泥河人一点一滴的水,汇聚成义无反顾的河流,向远处一山更比一山高的钢蓝色山峦奔去。

雄奇的千山万壑之上,青泥河奔淌的声音,掩盖了所有的牛马哞叫、鸟声遍野和鸡鸣犬吠,掩盖了隔山梁拉话的打山人。这种声音像巨型切割机,把一切可能连成一片的生长、耦合、小桥,都给阻断,把斜着看起来两岸对峙的重山,从当中间剖开一道天门。一途所见的咀台、断崖、绝壁和齐岩、滩涂、沟壑,都是河流的鬼斧神工切出来的。河水流过,就会有不同的感受,有喜悦、有惬意,有疼痛、有哀伤……

在青青碧碧的群峰环绕里,居有临岸的三五人家,马鞍架构的两面坡房子,白墙青瓦,青藤红花,陪伴着汤汤流水。一位妇女坐在院子的花荫里拆葱剥蒜,两个戴草帽的少年吹着柳笛。开春到深秋,茂密的植被滋养着纯净的地表水,苔藓长满溪涧和树身,又隐秘地恣肆出,千条万条的深涧小溪,滴水不漏地汇入河谷,把青泥河补给得更加精神,又永远新鲜。

大山遮挡住太阳,影影绰绰,明明暗暗,枯藤缠绕着古木,林相断层,苍绿嫣红,剩下河流之上直通天际的一道光缝,愈暗愈亮。

若从高山俯瞰,这百十里青泥河宛如张大千工写手法绘就,重彩与水墨融为一体的丹青长卷。

峡谷里被风吹黑的人们,不知道什么属于风景,只知道柴米油盐,要从泥土里耕种,幸福的光阴,要从长果结籽的林里去找寻,掐木耳,掰香菇,采瓢子,摘松果……但他们像敬畏圣洁的河流一样,知道三尺之上有神明,从不砍树,不捕猎。他们没学过生态学,但祖辈教过什么是神圣。

这深长的峡道,秦人走过,汉将走过,文武百官走过,黎民百姓走过,杜甫走过,驿马走过,驮队走过……这虽在山中,但被盆地厚养而蕴藏的血脉,这耸翠的鸡峰山绵延一道横岭,如威严的父亲,这秀丽的青泥河涓涓成大地之水,如慈祥的母亲,世代哺育着福佑着成县,风调雨顺,四季宜人。

青泥河呀,载着一寸寸时光,越流越远。我们漫无目的地在河里走,天上的云在水中走。

面对流水,没有什么能停下来等待。索性上岸,转身时,河声奏鸣。回头瞧,河边那个牧羊人和它的羊群,正被太阳醍醐灌顶。

□牛旭斌