北国之春

清晨,上班的路上,不知从哪里飘来一阵歌声,熟悉的旋律让我忍不住驻足而听。北国之春,这首歌在我小的时候是最流行的歌曲,现在却已经很少听到人唱起了。上学时听人说过,这是一首日本的民歌,但在我心中,它几乎完美的写出了我的乡愁。也许这就是音乐无国界吧,想来日本的北方,和中国的东北,该有很多相似的景致,才能如此通感。

我的童年是在东北度过的,不像庞龙唱的,“齐整整的篱笆院,几间小草房。”姥姥家是瓦房,院子很大,种满了各种瓜果蔬菜。一到夏天,就会引来很多夏虫鸣唱,而到了秋天,就都是累累的果实,飘满香气。但东北的夏天和秋天都不是最有特色的,或者说,对我不是最有特色的。我的记忆中,最深刻的,是那北国之春。

不经历东北的寒冬,很难明白东北的春天。我能理解为何这首歌不叫南国之春,一个四季如春的地方,是不会明白春天的可爱的。东北的寒冬,是狂暴的,凛冽的,残酷的。从入冬开始,一场寒霜,昨天傍晚还迎着夕阳招展枝叶的植物们,一夜之间就变得枯萎、干黄。毫无生气的枯黄的枝叶上,挂着一层细小的冰粒,仿佛天地之间的生机一下子都被冻结了,让人看了都觉得冷飕飕的,忍不住要裹紧刚刚换上的绒衣。

接下来会刮几场北风。东北的北风和北京的不同,北京的北风虽然也很大,但更像是虚张声势,能把人刮得站不住脚,但手和脸能感觉到不过如此。东北的北风是夹着刀的,先是一阵小风嗖过,让你感觉脸上像被冰凌子划了一下,接着呼啸而起,但不像北京那样卷起一地的尘土,因为地都冻得邦邦硬了。每当这时候,我和同学们都会拔腿就跑,想在大风呼啸中尽快的跑回家去。脚蹬在地上,感觉就像在铁块上一样,硬得硌脚。有过这种体验后,连北京的水泥地面我走起来都觉得带有弹性。北风吹到裸露的皮肤上,就像用冰冷的刀子在割,能让人冻得哭出来。因此姥姥总是把我裹得跟棉花包一样,只留两只眼睛看路就行了。

然后是大雪。到北京后,我再也没见过东北那样的雪。那种雪,不是一片一片的,而是铺天盖地的,让你看不出个数。“燕山雪花大如席”,东北的雪花也不遑多让,而且那种雪几乎不是飘下来的,而是带着厚重劲砸下来的。往往一夜大雪后,连房门都推不开。这时北风当了义务的清洁工,它把路上的积雪吹得堆到两边,虽然路面上的雪仍然没脚脖子,但比起两边一人高的雪堆,已经能平安的走了。当然偶尔也会掉进雪窝子里。

东北的冬天,在我小时候还没有大棚,也没有人到南方去运菜。不管贫富,家家桌上的菜肴都是一样的:萝卜、土豆、大白菜,还有自制的酸菜和咸菜。不管姥姥如何翻来覆去的烹调,冬天都是我食欲最差的时候。

然而忽然之间,冰消雪融了,北国之春来了。仿佛一夜之间,地面不再那么冷硬,而是被融化的雪水浇灌得湿乎乎的,颜色也从黑黄色变成了黑黑的颜色,踩上去软软的带着弹性。风吹到脸上,不再像冰凌子,而是像姥姥的手,还带着点粗糙,但是温暖的,柔软的。脱下棉衣的孩子们像疯了一样在田野里乱跑,似乎不需要什么游戏规则,也不需要什么玩具,能在春风吹拂的土地上奔跑,本身就是那么幸福的游戏。

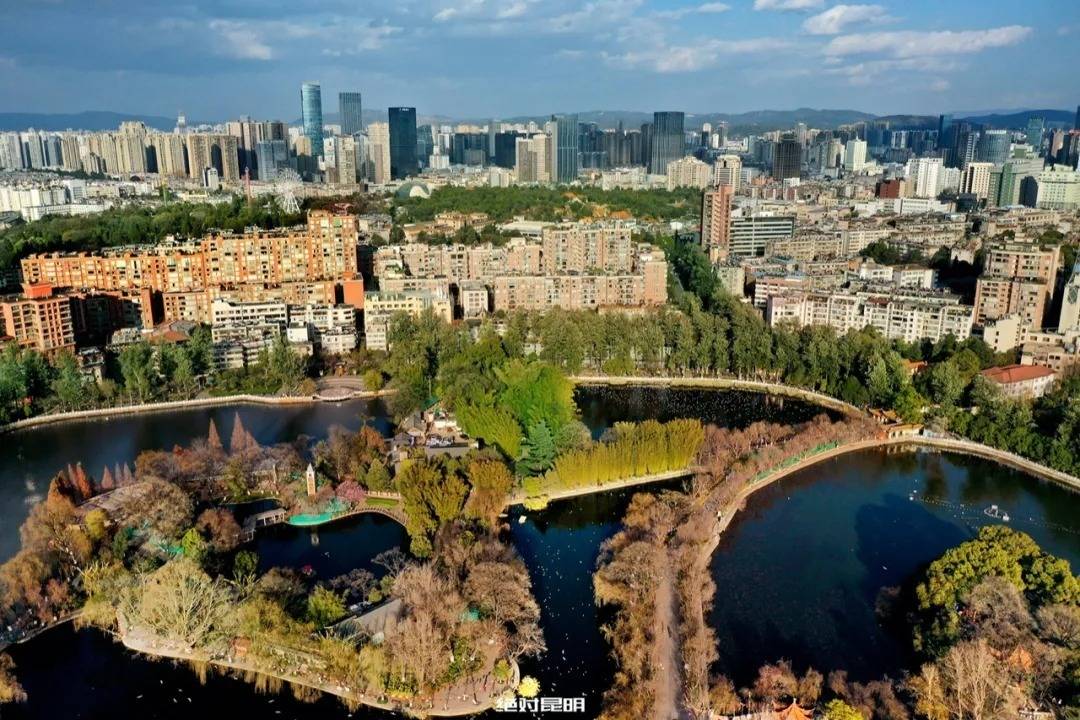

小河的水又开始游动了,水里蛰伏一冬的小鱼小虾们在水草下游动,孩子们拿着小网去捕捞,偶尔捞到一条,赶紧宝贝的放进瓶子里养起来,如果精心的话,可能能养上两个月。地上冒出了嫩绿的草尖,像是最好的地毯,铺满了北国大地。

这时,姥姥家院子里的韭菜会长出一指长,姥姥仔细的割下来,和面,炒鸡蛋,包饺子。没有吃过东北第一刀韭菜的人,永远也想像不到,仅仅用韭菜和鸡蛋,能包出那样美味的饺子,隔着饺子皮,能看见如翡翠般碧绿的韭菜,香气透出皮来,还没吃就已经醉了。在接近一百天的萝卜白菜之后,这样的饺子让我吃得满嘴春天的味道。

转眼间,几十年过去了。姥姥早已辞世,我也再没有经过东北的冬春之交,偶尔回去,都是匆匆而去,匆匆而回。在车里开着空调,感觉不到寒冷,也就感觉不到春意。

然而今天,在这北京的冬日清晨,在钢筋水泥的大厦之间,一首北国之春轻易的将我拉回到儿时的东北,让我泪流满面。

因为我忽然发现,并不是景致的相似让我如此喜欢这首北国之春,而是这首歌拨动了我深藏已久的心弦,那是平房、小院、春韭、童年,还有姥姥,相似的不仅仅是景致,而是人,是那遗忘在北国的春天里的孩子的心。