“我给你带了绿帽子!”爱尔兰的女导游Minlin开心地对我说。我确信她说的是“带”字。然后我开开心心地戴上了她递过来的镶着亮片的翠绿色的硬边圆顶礼帽,跟着她上了双层无顶棚巴士的二层,圣帕特里克节的庆典就要开始了。

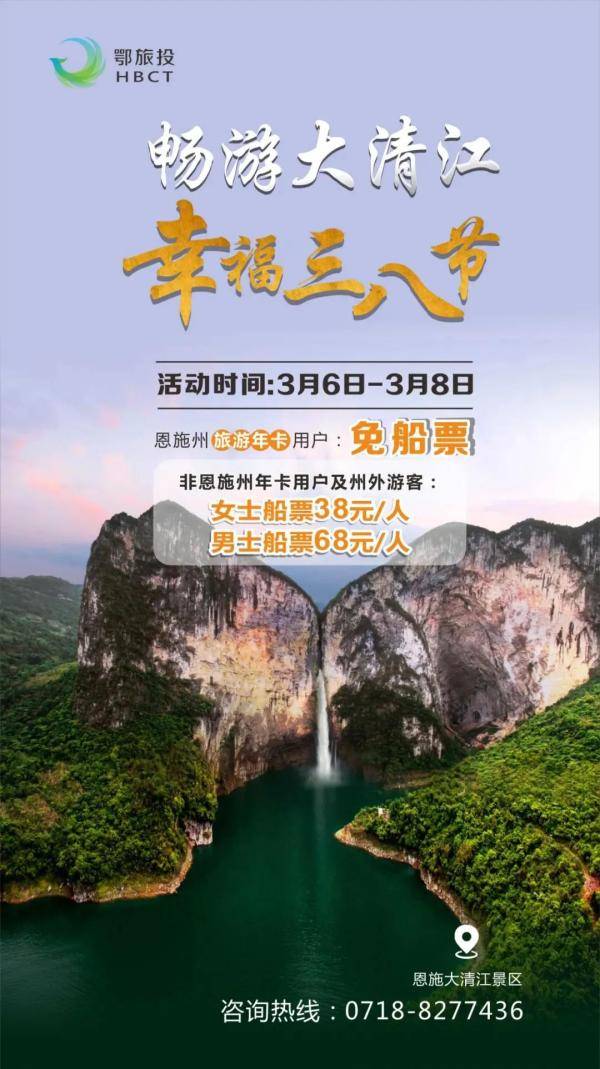

3月17日是爱尔兰人每年最重要的一天,欢庆圣帕特里克节——在才过完圣诞节和元旦没多久之后,以纪念爱尔兰的守护圣人的名义再过个彻夜欢闹不眠的“年节”。这座欧洲尽头的岛屿在3月里天气差极了,阴晴不定,冷暖无常。爱尔兰人一边抱怨着“一天四季”给生活带来的麻烦,一边喜滋滋地用绿色装扮起来,在红色的头发顶上套上绿色的围巾和帽子,再戴上一把红棕色的假胡子,就像动画电影《海洋之歌》里的小精灵们一样。他们涌上城市街头巡游或徒步于山野乡间,把爱尔兰岛变成一整颗绿色的花椰菜。翡翠绿岛名副其实了。

花车巴士缓缓行驶在长不见尾的游行队伍中的风笛手前方,经过都柏林城堡和作家博物馆,转向乔伊斯书中反复提及的奥康奈尔大街,从高耸入云的都柏林尖塔下通过。如今的爱尔兰人相信风笛悠扬高亢穿透力强的曲音可以驱散阴翳的坏天气,于是在节庆的城市游行中,演奏风笛的乐手永远都走在队伍的最前方,就像16世纪的九年战争中他们所处的重要位置一样。

2000年前的罗马历史学家塔西佗在《阿格里可拉传》中提到了“海波尼亚”,在此之前,Hibernia这个优雅的拉丁语名字,早在古希腊文明时期就被用来指代爱尔兰。海波尼亚是爱尔兰岛的守护女神,也被认为是大不列颠化身的布列塔尼亚Britania的妹妹。这一对常伴左右的姐妹,正像千年来英国和爱尔兰的关系一样,既紧密相连又难处一室。英国对爱尔兰控制了800年,圣帕特里克给爱尔兰带来福祉超过1500年,凯尔特人在这片土地上生活了2500年。

出生于公元385年的圣帕特里克St. Patrick能成为爱尔兰的圣人多少有点意外。一个无法让人信服的说法是,凯尔特海盗在对英格兰海岸的打劫与绑架时,抓到了一个叫帕特利丘的已经60岁了的牧羊人,这个活了76岁的“奴隶”在之后16年的爱尔兰生活中走上了神坛——简直胡说八道。

另一个关于圣帕特里克一生的故事是关于忍受苦难的。在这个版本中,帕特利丘来自威尔士。第一次来到爱尔兰时他16岁,同样也是被绑为奴,困在安特里姆郡的斯林密絮山放羊。他在那开满石楠花的山坡上艰难地度过了六年时光,终日只能与绵羊为伴。后来借助羊皮筏子和好运气,帕特利丘逃离了翡翠绿岛,一路前往罗马“修行求教”(就连这段经历都众说纷纭),在36岁“本命年”的时候,据帕特利丘自己说,他受到梦中的召唤而回到了爱尔兰——没人能证明他说过这话,但是他成为了爱尔兰主教。帕特利丘一“回”到爱尔兰岛,就忙着说服凯尔特氏族乡村的“异教徒”改变信仰。据说他的工作十分有效,一个刚刚皈依的信徒捐资为他修建了一座谷仓,使他能在那里生活和工作,就是现在的扫罗教堂地基所在。

圣帕特里克做了两件让爱尔兰人津津乐道的趣事,一件是用翡翠绿岛上随处可见的三叶草作为象征,向“荒蛮之地”的凯尔特农民讲述了基督的三位一体。谢默斯·希尼在一首诗里写到:“不知为什么我想起圣帕特里克节的早晨,我被母亲差遣,到火车轨上采那些几乎无法碰触的小三叶草……细小的根茎……泪管洒着圣水。”第二件事是杀死了岛屿上的最后一条蛇——从此爱尔兰就再也没有蛇的存在了。反而因为这个,圣帕特里克在今天被与蛇联系在了一起,纪念品雕塑上圣帕特里克与蛇和绵羊相伴,在爱尔兰东部著名的“圣帕特里克之路”沿途,寻找蛇的雕塑和涂鸦成了得到圣人启示之外的额外乐趣。

每年的圣帕特里克节狂欢都会以不同主题展现爱尔兰风貌,这可以从细节中发现爱尔兰人对于文化的坚守。身穿渔网和布衣的粗犷凯尔特人,头戴金属和玻璃组成的空气面罩,他们被认为是百年后的爱尔兰渔夫形象;树怪与人类和平共处,它们走出神秘的中部森林,成为城市居民的一部分;蓝色头发和蓝色服饰的年轻人跳着精灵的舞步经过人群,他们既是未来也是过去——在现代之前的千百年里,代表翡翠之岛爱尔兰的并不是绿色,而是来自于海洋与河流的蓝色。

除了这些耀眼新鲜的方阵队伍,扮演圣帕特里克和女海盗(女海盗绑架了帕特利丘)的演员则是狂欢会上的红人,圣帕特里克手持金色权杖,头戴金冠,身披金绿两色的袍子,还有一副墨镜。爱尔兰人已经在世界的尽头沉默太久了,今天的他们绝不再要严肃和无聊。狂欢会以彻夜不眠的圣殿酒吧区的音乐结束,人们一杯一杯地将泡沫柔滑的健力士啤酒灌进喉咙。在都柏林半便士桥的璀璨灯光下,在圣帕特里克节狂欢的余温下,来自世界各地的游客或旅居者都在诗、歌与酒中无法抽离,所有人都感染了爱尔兰式的乡愁,昨天、今天和明天都不再急匆匆,一杯杯一曲曲地享受生活变得令人期待,生活如同利菲河波澜不惊却始终流淌的水,就这样绵延到远方的大海。