意想不到的是,在杜尚别的年轻人圈子里,正在流行一种名为“陪你转转”的活动。

“陪你转转”比其字面意义要严肃很多,大体相当于兼职导游,即由熟悉情况的当地人带你逛逛他们的城市。人们把自己的照片、简介放到网上,时间则按小时标价。在杜尚别,不少大学生也在玩“陪你转转”,不过大部分人选择免费:在这个较为闭塞的国度,他们可能只是希望结识几个新朋友,尤其是外国人。

我在“陪你转转”上认识了22岁的女大学生萨娜芙芭。在塔吉克语里,“萨娜芙芭”是“冷杉”的意思。我们约在一家波斯风格的茶馆见面。这家苏联时期的茶馆是杜尚别的地标之一,像一艘巨大的空船,冷眼旁观这座城市的一切。萨娜芙芭化了妆,穿着黑白条纹的连衣裙,白色凉鞋,束着发带。她的眼神明亮,眼珠像某种蓝灰色的玻璃珠。她的态度沉着,举止中看不出紧张。她一直在咳嗽,大概得了热伤风。

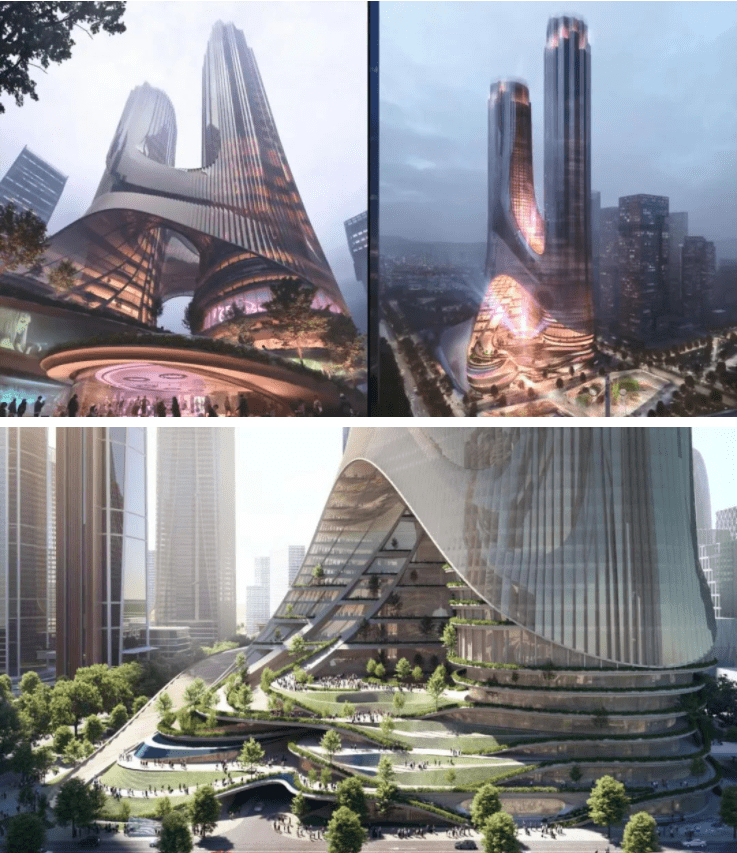

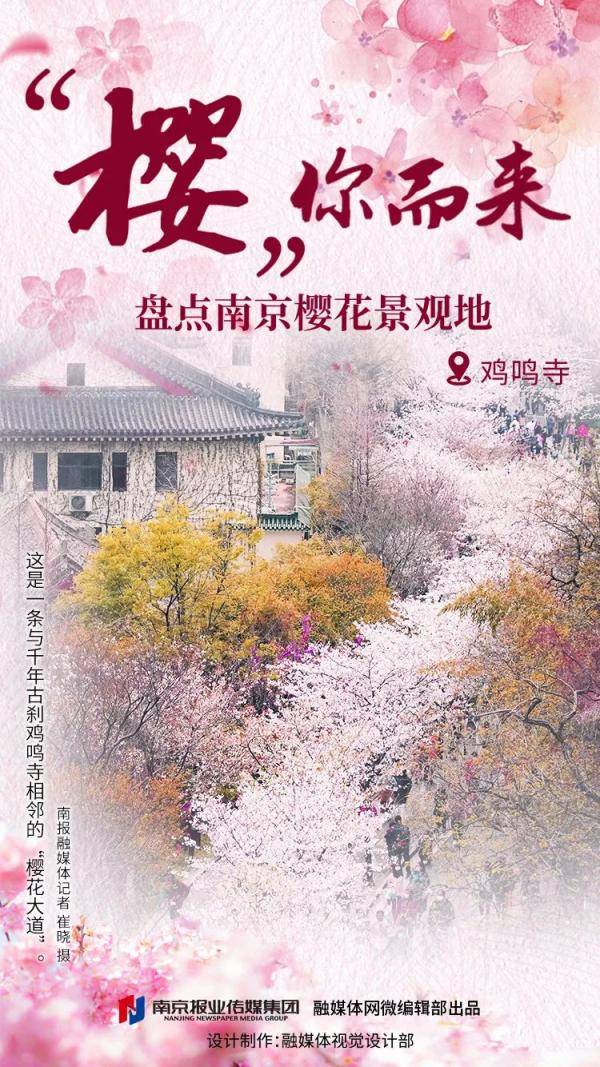

这家茶馆倒是呈现了塔吉克人心目中波斯(塔吉克)文明该有的模样。大理石的廊柱,波斯风格的穹顶,只是红色桌布显得厚重又难看,反衬出大厅里的人气不足。翻开菜单后,我就明白原因了。以本地的消费水平来说,这家餐厅有点贵。

(苏联时代的茶馆)

我请萨娜芙芭点菜。她点了樱桃蜜饯果汁——一种流行于中亚、俄罗斯的冰镇饮料,又点了两道俄国沙拉。等菜时,她时而摘下发带,时而又戴上,给我的感觉是,她似乎认识到了自己的魅力,只是还不太确定该如何运用它。

所有的菜都出人意料,从里到外透着不对劲儿。可能是水的问题,败坏了食物的味道,也败坏了啤酒——我点的那杯本地产的西姆-西姆啤酒,味道真的如同马尿。萨娜芙芭几乎没怎么动那两份沙拉。她抿着果汁,不时侧过脸,小声咳嗽。

我喝着啤酒,问起她的家庭。她告诉我,为了躲避内战,一家人曾搬到西伯利亚住了10年。那个小镇的名字我从来没听说过,它甚至不在西伯利亚大铁路的沿线上。她家有个远房亲戚在那边的锯木厂工作,于是一家人去投奔这位亲戚。在锯木厂,萨娜芙芭的父亲找到一份工作。那是当地唯一的工作机会——小镇上几乎所有的男性都在那里度过一生。

萨娜芙芭在出生西伯利亚。在她的童年记忆中,小镇只有几排原木屋,冒着炊烟。拓宽出来的土路笔直笔直的,一到冬天就泥泞不堪。然后是大雪、酒鬼……每当电力中断,母亲就在餐桌上点起一根蜡烛。

相比那些滞留在杜尚别,遭受战乱的人,萨娜芙芭一家算是幸运的,但其实他们是另一群流离失所的人,是苏联解体后历史演变的一部分。当政治的疯狂争抢过后,终于出现了某种稳定局面,一家人在2001年回到了塔吉克斯坦。

我问她更喜欢哪里,西伯利亚还是杜尚别?

“杜尚别,”萨娜芙芭肯定地回答,“这是一座美丽的城市。”尽管她住在杜尚别的郊区,为了和我见面,坐了将近一个小时的小巴。

她以后会去俄罗斯吗?就像很多塔吉克人一样。

不,她不想去俄罗斯。她的理想是生活在杜尚别,找一份工作。“我受过教育,我会说英语,我想找一份可以和外国人打交道的工作,”萨娜芙芭说。

“你可以做PR。”

她从没听过这个词。

“公共关系。”我说,“就跟‘陪你转转’差不多,只是你代表公司,而不是你自己。公司会付给你钱。”

“有这样的工作吗?”

“是的,你没听说过?”

“没有,”她俏皮地一笑,认为我在骗她。

她的手机响起来。她拿起来看了一眼。我这才发现她有点轻微的斜视。她对着手机说塔吉克语,语速很快。过了一会儿,她挂掉电话,脸上有点不安。

“是我妈妈,”她说,“她问我在哪里。”

“她不知道我们见面?”

“我没有告诉她。她不会同意我单独和外国人出去。”

“她也不知道你玩‘陪你转转’?”

“她知道了会骂死我。”

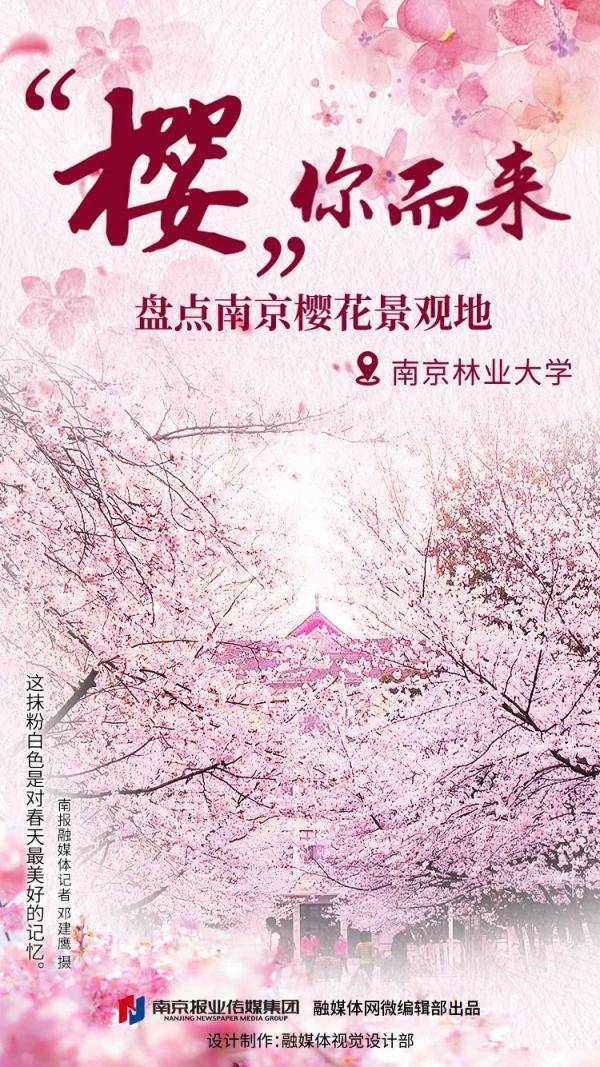

(歌剧院前)

按照萨娜芙芭的说法,她的家庭算不上虔诚的穆斯林,但还是维持了传统的穆斯林价值观。比如,母亲不准她婚前发生性关系,甚至不准她谈恋爱——尽管学校里有不少男生对她表示了好感。

“那你如何拒绝他们?”我问。

“我直接告诉他们,我不会谈恋爱。”

“不谈恋爱怎么结婚呢?”

“我会按照传统的媒约方式结婚。”

“你心目中的丈夫是什么样的?”

“关心我、有责任心、热爱工作。”

“你觉得通过媒约能找到这样的男人?”

“当然,”对于这一点,她显得很有把握。

“你最好赶快回家,省得你妈妈担心。”我招手示意买单。

“下次见面,我可以带我的朋友一起吗?”

“你的朋友?”我请萨娜芙芭介绍一下她的朋友。

她叫阿努莎,是萨娜芙芭的邻居。今年22岁,已经离婚,还有一个两岁大的儿子。她在自学英语,但没有机会练习。她和萨娜芙芭之间倒是经常说英语,不过“说着说着就会笑场”。

萨娜芙芭拿出手机,给我看她朋友的照片。她很年轻,穿着传统塔吉克服饰,戴着头巾,但像伊朗女人那样流于形式,露出了前额和头发。

“她挺漂亮的。”

“下次我叫她一起来。”萨娜芙芭说,“我会跟我妈妈说,我们出去逛街了。”

萨娜芙芭发来她朋友阿努莎的电话,说她俩隔天中午可以和我见面。地点是一家叫作“梅尔维”的土耳其餐厅。到了见面那天,萨娜芙芭又说,她的朋友会先“过来”(going to cum first)。我想,她大概是把come打成了cum[1],因此也就没把可能的误会放在心上。

我下楼,穿过阳光炙烤的柏油马路,站在路边,准备打车。此时,离约定时间还有一会儿。萨娜芙芭再次发来短信,说阿努莎已经到了。

“你在哪儿?”她问。

“在中央百货商店门口,还没打到车。”

“她说没有看到你。”

“我还没到餐厅。”

“她‘来了!’‘来了!’”

“请她先坐,我马上到。”

“她已经‘来了!’‘来了!’”

我终于打到一辆黑车,心里感到困惑:萨娜芙芭的朋友为什么这么火急火燎?

可是,当我走进梅尔维餐厅,却没看到阿努莎。大厅里只是零星坐着几桌人,男人全都大腹便便,女人则戴着头巾,像是家庭聚餐。桌子上铺着塑料桌布,摆着分量十足的土耳其菜,还有大玻璃瓶装的酸奶。

我给萨娜芙芭发消息:“我到餐厅了,可没看到阿努莎。”

“她‘来了!’‘来了!’”

“她在哪儿?”

“‘来了!’‘来了!’”

一个陌生的电话打了进来,里面传来一个女人愤怒的声讨,声音很尖,像铁铲刮过锅底。我听不懂她在说什么,但听出她在发脾气。接着是萨娜芙芭的电话,谴责我得罪了阿努莎:“你为什么要耍她?她现在非常生气!”

我究竟做了什么?我心想。我告诉萨娜芙芭,我已经到了梅尔维餐厅,就在这里等她们。我找了个位子坐下来,要了一小杯土耳其红茶,一块蜂蜜果仁做的“巴克拉瓦”。我又浏览了一遍我和萨娜芙芭的短信:那么多“来了”,那么多“高潮”,那么急切……

我喝了两杯红茶,萨娜芙芭和阿努莎才走进来。因为等不到公交车,她们打了车。我为让她们多付了钱感到抱歉。萨娜芙芭还穿着上次的衣服,不过咳嗽已经好了。阿努莎穿着入时的塔吉克服饰:红色长袖连衣裙,绣着深蓝色的传统图案,淡黄色的头巾里面是梳得很高的发髻。她说话的声音缓和了下来,不像刚才那么愤怒了。

我问:“我们是不是有什么误会?”

萨娜芙芭说:“阿努莎一直在中央百货商店等你,你却不理她。她当时很生气。”

“你不是说她已经来餐厅了?”

“我说的是中央百货商店!”

我终于明白是怎么回事了:她一直说“中央百货商店”(TSUM),可却打成CUM。我拿出手机,给萨娜芙芭看CUM这个词的意思。她俩的脸腾地红了。误会终于化解,可我还是感到抱歉。我点了几道分量很大的土耳其菜,结果最后根本没吃完。阿努莎要提前离开。

阿努莎说,她在一家婚庆公司工作,负责给新娘化妆。她一会儿要去库洛布,筹备一场婚礼。公司没有车,她只能自己去车站坐车。路程不算远,单程三个小时。公司没钱让她住旅馆,她晚上住在新娘家里。婚礼结束后,第二天早上再坐车回来。

萨娜芙芭说,阿努莎本来不会接这个活儿,怪只能怪我没给她打电话。“我给了你她的电话号码,你却没有打给她。”

“我不知道还要给她打电话,”我解释道,“我以为我们已经说好了吃饭。”

萨娜芙芭平淡地一笑,没再说话。也许,我应该更委婉一些。

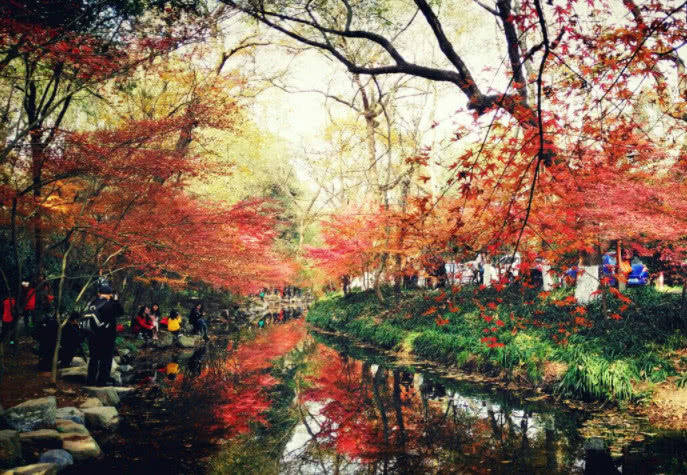

(杜尚别的黄昏)

吃完饭,阿努莎赶往车站。萨娜芙芭说她打算去中央百货商店。我告诉她,我准备去帕米尔,然后从那儿陆路回中国。

“帕米尔?”她眉毛一扬。

“对,你去过吗?”

她没去过帕米尔——那里太远,也太危险。

分别时,她祝我“好运”。