在我不断遭遇到关于威尼斯的文字时,才意识到这座城市完全被一寸一寸地分析过了,我的每一寸脚步都踩在人们的“惊艳、赞美、恋慕”里。不可否认,威尼斯的面貌在文学世界里不断被刷新,“仿佛任有滔天的洪水,威尼斯都不会下沉”。

早晨9点左右,圣马可广场两侧的拱廊很有默契地喧哗起来,售卖珠宝首饰、Murano玻璃、明信片的店铺伸缩的铁窗拉开了,窗户木板一一卸下。威尼斯的官方面孔正式醒来。

威尼斯曾经无远弗届的海上霸权成就了这座因抵抗自然而建立的城市,在新大陆被发现的前几个世纪,她都是当之无愧的“海洋之后”。而圣马可广场见证了“亚德里亚明珠”所有辉煌的时刻。拿破仑觊觎她的美,称她为“欧洲最美的沙龙”,在他短暂的统治期间下令把广场上的圣杰米尼安诺教堂拆掉,只剩下现在的希腊拱门。虽然把总督宫的四匹古罗马铜制雕像“胜利之马”运回巴黎去的计划没有得逞,但他还是下令建造了复制品,现在就矗立在卢浮宫前艾杜丽花园的门口。

有人说圣马可广场是整个威尼斯能被叫做Piazza(广场)的地方,其他的开放空间最多只是Campo(空地)而已。涨潮时,圣马可广场会“经典式”被淹没,地面成了镜子,毫无保留地反射出周围华丽的建筑、往来的行人、扑腾的鸽子。世界多出了一个平行空间。广场两侧一新一旧行政公署带有拱廊,当年这座建筑的上层住的是贵族,下层属于工匠和商人,底层则是有廊柱的商店,与岭南的骑楼有几分神似。降落罗马的第一天就处处遭遇了这些熟悉的建筑,在遥远的异乡遇见熟悉的元素,内心颇感震荡。

象征威尼斯守护者圣马可的飞翼雄狮立在雨后的晚霞里,这是让人了解拿破仑心情的时刻——他说,只有天空才配得上只有这座广场的穹顶。而圣马可大教堂亘古不变的报时音乐也提醒着:虽然法国人和奥地利人曾经作为统治者来来去去,但威尼斯依旧是它自己。大教堂是广场上当仁不让的主角,暑假里顶着烈日排队的人已经延伸到广场中间了,你会认出来自土耳其的圆顶、希腊式教堂的十字形。拜占庭风哥特风和文艺复兴的风格在这里相遇,连接了东西方,又抓住了若干个世纪里的建筑风潮,这座教堂汇集了威尼斯在历史上每一次最精彩的演出,仿佛掌握了它不朽的秘密。

圣马可和总督宫里的精品无数。威尼斯画派在阿尔卑斯以南的地界里,是占据了几个世纪头条的实力派,给了我们《沉睡的维纳斯》的乔尔乔内、开启了文艺复兴的提香,《卡纳的婚礼》的委罗内塞,连拉斐尔的圣母都是从这里获得了她蓝色的长袍——当年的蓝色染料,就是经由威尼斯从阿富汗千里迢迢而来。

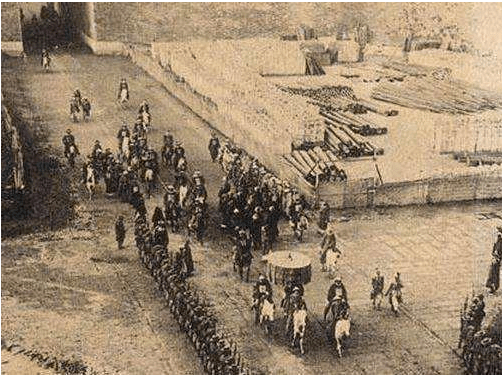

我特别记得在伍迪艾伦的电影《人人都说我爱你》里,为了追求热爱丁托列托的大嘴朱做了无数功课,最终抱得美人归。马克·吐温亦非常欣赏总督府大议会厅里丁托列托所画的《天堂》,称它为“三顷土地般的大画”。他曾亲身参加过威尼斯的一个庆典,那天全威尼斯都来到了水上,2000艘船的聚会,每艘船都挂着20-30盏灯笼,“宛如一座繁华缤纷的大花园……这个节庆实在动人,持续一整晚,我从未过得如此愉快过……”这让我联想到在卢浮宫里遇见的威尼斯画作《圣母升天日的公爵》(The Dogein the Bucentaur at San Nicolò di Lido on Ascension Day),描述的是威尼斯的公爵举办“海洋婚礼” (Wedding ofthe Sea)的时刻。公爵会在丽都岛附近,也就是泄湖与海相遇的地点把一枚戒指扔入海中,以此象征威尼斯与大海结成盟约。海面上的大小船只,广场上数以万计的人,都得到画家的宠爱,被一一细致地描绘下来。司汤达曾说威尼斯画派的基础是“鼓励纵情声色、远离科学的政府,贵族对出色肖像的品味”。的确,威尼斯钟情浮夸热爱聚会,海洋给了它广阔的胸怀——推崇天主教的威尼斯不排挤任何改革派,而贵族的品味和商人的需求,让这里的艺术勇于尝试世俗主题——与当时在尼德兰艺术市场的繁荣场景十分相似。

英国作家科耶特最钟爱的是总督宫后方的监狱,他甚至觉得“整个基督世界都没有如此漂亮的监狱”。然而监狱底层其实都在水面以下了——名副其实的水牢,被关在这里是十分可怕的体验。卡萨诺瓦都庆幸自己没被关押在这里。

不巧的是正遇上修复,我只能看到的是那座知名的叹息桥,“一边是监狱,一边是宫殿”。关于叹息桥,最熟知的莫过于电影《情定日落桥》——传说日落时在叹息桥下亲吻,便能获得永远的爱情。其实给了“日落桥”以“叹息桥”之名的,是英伦美男子拜伦爵士。威尼斯倒是挺适合这位不羁的诗人,他在此停留期间就与好几位有夫之妇有过长期的交往。“在威尼斯不会出现吃醋的事情”,这位诗人在给友人的信中这样描述道,出轨根本是水城里的日常生活。他的叙事诗《查尔德·哈罗德游记》可以说为当时的英国人营造了关于威尼斯的所有想象,拜他所赐,18世纪以来威尼斯在英国人的眼里,都是“一片繁华后的凋零”,特别适合《故园风雨后》里那位想要逃脱宗教禁锢的伯爵。

如果说巴黎给了到访者如同坠入爱河般的轻微眩晕感,威尼斯简直能让天旋地转了。交际花在这里也有好几百年的历史,在高峰期时威尼斯曾有2万名交际花之盛,亦出过让王侯与文人都拜倒的维罗妮卡·法兰科,这位顶级交际花也是当时知名的诗人,为查理三世赋诗也曾与蒙田共度良宵。其实维罗尼卡也是最早为弱势女子提供住屋计划的人之一,与当时的人们一样,现在的我们依然没理由歧视——她们缴纳的税甚至是供养军队的重要来源之一。

我倚在里亚多桥上看运河上的游船流动。身后人流如织,眼前的大运河像是个大问号般,蜿蜒在数百年来的宫殿之间。两岸有200多座建于14到16世纪的宫殿和豪宅,从拜占庭和哥特风到巴洛克风,“看起来就像水中升起的一座艺术长廊”。王受之先生说他读《罗密欧与朱丽叶》时,总觉得这么浪漫的故事只会发生在威尼斯。而说到莎翁和这座城市,我更多想到的是《威尼斯商人》,似乎一切就发生在这座威尼斯标志性的桥上。

作为建筑师和学者,王受之先生到威尼斯的次数很多。读他写的《威尼斯手记》就像遇见一座现代主义的建筑,讲城市、历史、建筑和双年展,简单而扎实。从建筑的角度,威尼斯更像是一座树干构成的水下森林,粗壮的树干被打进堡礁中,海水的洗刷在其中留下了盐分和钙,这些枝干逐渐变得混凝土般坚固。看过电影《意大利任务》(ItalianJob)就会知道于水面之下,这座城市其实有繁复的另一半生命。

但威尼斯的建筑总免不了沉陷和修复,也总少不了众人关注的眼光。约翰·罗斯金曾认为威尼斯是“城市中的天堂”,然而之后“低矮林立的砖造建筑,构成令人不安的剪影”,让人想起英国工业城市的郊区。他曾经试图画下黄金屋,这座宫殿巧妙地结合了哥特风和拜占庭建筑风格,但却遇到工人正要拆除它华丽的楼梯(之后又被重建)。18世纪后半期,因为威尼斯在法国和奥地利人之间几度易手,他感觉威尼斯“就像茶里的一颗糖,正在迅速融化”,于是花费3年画下了《威尼斯的石头》一书,成为关于威尼斯建筑的总结和思考。当普鲁斯特追寻着这本书的痕迹造访威尼斯时,“仿佛梦成真了一般,既不可思议,却又单纯得不得了”。

水面上的威尼斯,景色更是精致。司汤达在《威尼斯给我的想法》中写道:在色彩上,巴黎的一切都很贫乏,威尼斯则是一切都耀眼:船夫的服装、大海的颜色、清朗的天空以及天空在夺目的水中的倒影……有人说,让人喜爱的城市是可以徒步探索的城市。我心有戚戚。王受之先生曾描述了清晨漫步在无人的运河边,夜里撑伞走在威尼斯的雨巷。我也喜欢在威尼斯步行,尤其是那些看似不远、却要绕过几座小桥才能去到的地点,看似直接的关系变成了线性的,多了几分麻烦带来的闲适感。黄昏时人群退去,小巷的阴影守住了更多的秘密,就可以放心地走在每一块仍有光线的余温的色块里。有时候抬头,看到头顶那片蓝天不再自我保护式的耀眼,会有一种漂流在水面上的安定。

我走在不知名的小路上,遇见寂寞的教堂,和不知名的广场上踢球的男孩们;在伸手就能触摸到两边的窄巷里侧身躲避人潮;贡多拉来来往往,殷勤招呼着想要多做一桩买卖……水城的日常却突然让我有种莫名的伤感。所有的人都在说威尼斯会成为全球变暖的第一个牺牲品,这也是为什么很多人不停涌入的原因,包括我。如拜伦所感叹的人类及其文化产物的短暂倏忽。当那一天到来,人们应该已经想出了办法保存这座城市吧:整个搬走、建防洪大堤、住进博物馆里……我们肯定可以做些什么。但走在眼下活生生存在的城市里,我突然感到有些害怕,也许威尼斯会是我在有生之年唯一能见证死亡的城市,一座几百年的生命体、一座享受过那么多荣耀和繁华的人类创造,会真的在自然的手里,成为“看不见的城市”吗?