★ 南岛的时尚风景

(尼尔森)

“除了风景,其他都是浪费时间。”在一个新西兰旅游的微信群中,有人在问询基督城、尼尔森、但尼丁这些城市值不值得去后,粗暴地得出结论。

“人文风景也是风景啊!山山水水审美疲劳后,当然该在这些‘大城市’待一阵,逛一逛,看看博物馆,过过夜生活。”我反驳道。

当然,我非常理解,对于大多数难得抽出假期、办下签证来的同胞,必须抓紧有限时间,领略南半球岛屿的绝世风景,大海、雪山、峡谷、冰川,以及与风景相伴的珍稀动物和极限体验。至于那些规模小我们几十上百倍的城市,不过是抵达、租车并最多睡上一晚再买罐蜂蜜作回程礼物的周转之地。新西兰各种户外行程的向导也会在某种程度上“自豪又自黑”地表示,“我们这些城市对你们而言就是村子,商铺五点甚至三点打烊,也没啥多少国际巨星会来演出,安全宁静到不得了,外国人来除了看着漂亮风景和满地绵羊感慨‘Nice’外,真没什么热闹可看。”

(尼尔森主教座堂的周日弥撒)

当本地报纸上最大的负面新闻不过是反叛少年砸了商铺的玻璃窗,这样的城市及其生活,当然会让终日置身热闹社会舆论和八卦花边里的国人感觉到太不一样——美好而安宁,但会不会太乏味而不刺激。其实,除了在基督城跟久别的老同学多待了些时日外,南岛上另两个称得上城市的地方——尼尔森和但尼丁——我也只能算是路过。主要原因是,那段时间没租车,坐城际巴士去其他目的地,不得不停留一夜。

在1993年戛纳电影节金棕榈获奖者《钢琴课》里,霍莉•亨特饰演的哑女,丧夫后带着女儿,重觅夫君,跨越重洋,穿着肥厚繁复的维多利亚圆锥裙,抵达狂风暴雨的北岛海岸。见男人还没来接亲,船长就建议,“要不先跟我们到尼尔森?”通过女儿的翻译,哑妻恶狠狠表示,“我宁愿被土著丢锅里煮了,也不愿再上你那艘臭船。”

(《钢琴课》)

与钢琴哑女的遭遇相反,抵达尼尔森的周五傍晚,先前从西海岸开始,一路疾风骤雨的天空,突然放晴。点缀着漂亮房舍的山峦,依着夕阳下碧波刺眼的塔斯曼湾,在洞开的蓝天中,将客车引入狭小的市中心。横竖几条商业和餐饮街之外,又是陡峭上升的山路。我住进一栋拥有极开阔视野的半山民宿中,房东老太太Elizabeth建议,“这是周五夜,城里难得热闹的时候,你可以去酒吧转转,看看演出,我们还是有些不错的现场乐队的,不用刻意找哪家,跟着耳朵走就是。”显然,Elizabeth是摇滚黄金年代的过来人,恰巧,我也准备先去刷场档期电影,再找个地方看现场。

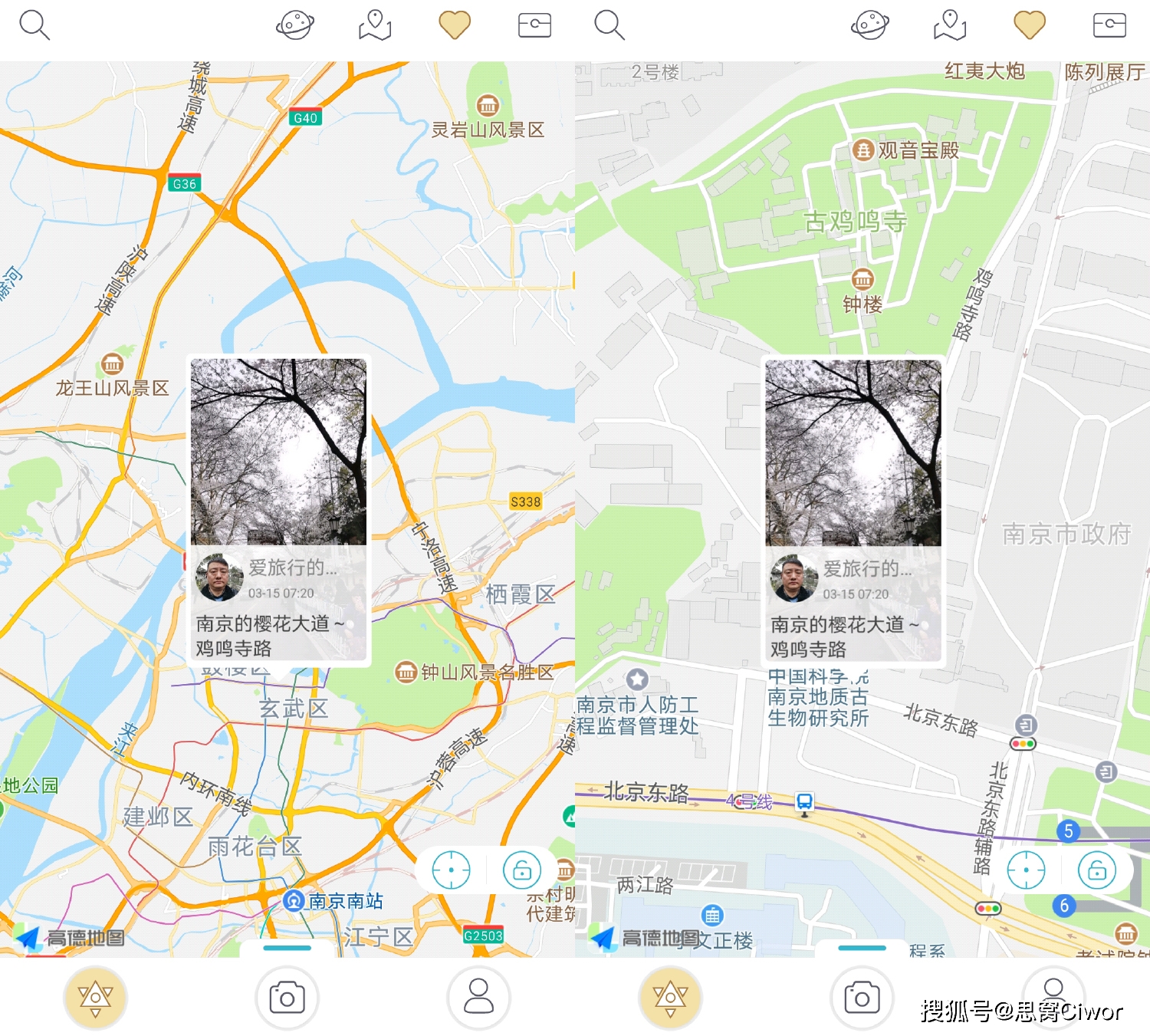

大约是十年前,给哪家时尚媒体写过一篇关于古怪时装展的稿件,让我对尼尔森这座城市的名字有着模糊印象。顺手查了一下,确实,这座不足5万人口的城市,曾自1987年开始,就主办着名为WOW(World ofWearable ART,可穿戴艺术世界)的大型舞台秀艺术节,人们将其发音成带有强烈惊喜赞美语气的“WOW(哇哦)!”

不明白我为什么曾写过那样的稿件,身边朋友都知道,我是完全不懂时尚、不懂品牌、不修边幅的顶级糙男,为不买廉价航空行李额,外出几个月就两条裤子、三件T恤、一件毛衣和一件外套,绝不超7公斤。护肤护理?这些液体是用来干嘛的?从没听说过。刷牙用手接水、洗脸用手抹一把——这样也好,避免偶尔蹭到豪华酒店用到服务生擦马桶的毛巾。不过,我却偏偏拜访过安特卫普皇家艺术学院服装系,梳理撰写过服装界六君子的传奇故事,也写过尼尔森这个古怪的“可穿戴艺术时装展”,虽然压根不记得当时我究竟写了什么。

“不过,这个好看好玩的大展如今改到首都惠灵顿去办了,千万不要跟其他尼尔森人提起这个悲伤的事情”,Elizabeth夸张地交待。

★ 明黄禁色与越战老兵

毫无意外,周五晚绝对是全城最热闹的时候。走进一家多厅影院,从里到外排着长队,都是在等时下最热音乐传记片《波西米亚狂想曲》和《巨星诞生》出票的。不明白门口就搁着几台自动售票机,人们干嘛还要在票房排队呢?我扫了一会售票系统,这两部热门电影都早已售罄,却留着一部《Yellow isforbidden》没人搭理。打开豆瓣大概查了一下,这是一部关于中国著名服装高级定制设计师郭培的纪录片,漂亮地翻译作《明黄禁色》。

(《明黄禁色》海报)

身在南半球的时装之都,不如应景看一部时尚行业的电影。仅有4排座位的最小影厅里,就我一个观众,听着熟悉的中文(郭培完全不会英语),也就轻易跟着新西兰导演的镜头,进入到这位天才女性的艺术世界中。跟得紧剪得乱,大概是这部纪录片的优缺点吧。从郭培算是走出被蕾哈娜穿其黄灿灿大衣的“临幸”光环开始,郭培通过自述,回忆着自己自第二轻工业学院出身的彻头彻尾中国教育背景,展示着自己精致却忙碌的工作生活,甘做一名好翻译以绿叶姿态陪伴其生意的可爱丈夫。从上海到纽约,从北京到巴黎,她跟着邓文迪走到媒体聚光灯前,又为打入姿态甚高的巴黎高定工会,而努力筹备自己的个展。至于片名,“黄色是被禁止的”,是来自于父母辈的家国记忆,“黄色,那是皇帝的颜色,老百姓是不能穿的。”

散场后,银色的月光,从远处肃穆的山顶教堂,撒到脚下喧嚣的特拉法加步行街上。果如Elizabeth所说,跟着自己耳朵,就能寻觅到热闹的演出现场。MACS酒吧的布鲁斯吉他吸引了我,乐队刚好演奏到Buddy Guy名曲《What kindof woman is this?》(这是一个怎样的女人啊?)最性感的吉他solo部分,一阵接一阵的高把位泛音,将台下观众的耳朵弄到最高潮,一个个摇头晃脑着,以瑜伽般姿态向后弯腰,几近触地,宛如进到集体的伊甸园。主唱也接着哼道,“你应该被关在卧室里,漂亮的女孩,我们就能在那颗苹果树下,做和亚当一样的事,他在苹果树下做了什么呢?”

我走向吧台,要了一杯以这个国家常见红色小鸟Tui命名的啤酒。旁边一位精瘦的大爷给我留出个空位,并聊了起来。“我没去过中国,但到过越南。我参军打过越战,就是1967年最激烈那会儿。到顺化附近的丛林里搜索查理(越共),有人踩了地雷,溅起的弹片将我整个后背烧伤,接着也就回国了。”老先生轻描淡写回忆着战场往事。

“我跑过所有的越战参战国,你还是第一个见到的越战老兵啊!”我跟他碰了一杯。

“都是过去的事了,年轻人最好还是Make love no War吧。”老兵又要了一杯。

★ 可穿戴的实验艺术

第二天早上,我先去了一趟免费开放的Suter艺术画廊。这里陈列着从毛利人移居时代到当代艺术的大量本地作品。在第一个展厅中,瞥见一幅构图诡异的画作。黑色的暴风雨夜中间有着一个大圆环,里面是乘马车疾驰的一对夫妇,女士打着摇摇欲坠的黑色雨伞。这画面像极了电影《钢琴课》中,霍莉•亨特扮演的哑女抵达新西兰的景象,也是连绵阴雨,也是几乎被吹成塑料袋的黑色雨伞,也是裹在繁复讨厌的维多利亚时代圆锥裙装中。虽然这副作品是1985年由SallyBurton绘制的,但讲述的正是《钢琴课》故事背景的19世纪中叶,名字叫做《最初的新西兰,最后的英格兰》(First of NewZealand from the Last of England)。

(油画《最初的新西兰,最后的英格兰》)

在今天很多人看来,维多利亚时代的女性裙装,就已经是毫无实用意义的“可穿戴艺术”。而更多曾在尼尔森高调示人的“可穿戴艺术”,集中在了城南的“可穿戴艺术及经典汽车博物馆”(World ofWearableArt & Classic Cars Museum)里。

即便WOW年度大秀去了海峡对岸的首都惠灵顿,尼尔森还是保留下了这个“哇哦(WOW)展览中心”,毕竟1987年就是在这儿,SuzieMoncrieff举办了第一次主流视野外的时装秀,让模特穿着任何可以被穿戴的艺术品上台。如今,展馆除了陈列历年经典艺术品外,还会将上年度惠灵顿大秀的获奖服装展示出来。毫无疑问,这个地方也就成了尼尔森最重要的文化景点。

加之昨晚看的纪录片《明黄禁色》,我有些明白了为什么WOW主办者更愿意将秀视为一次舞台视觉艺术展,一些高定设计师,也希望人们以艺术品而不是成衣时装来看待他们的东西。

第一个展厅播放的视频,来自2017年度大秀。13个国家的122位设计师,带来了材料领域远超棉纺和纤维的各种作品。冠军来自英国,AdamMcAlavey的“立方体”(Cube),评语是“一个被囚禁的魔鬼,人类即便带走了它的空气也阻止不了它”。视频里,“立方体”像一个被鲜血浸泡过的愤怒机甲战士,在诡异而迷离的化妆舞会中横冲直撞。

(2017WOW大奖作品《立方体》(Cube))

这件冠军作品的实物,并没陈列在WOW馆中,其他名次的获奖作品,有的以殖民时代官员装束来完成自我身份问询,有的在图案上研究其基因突变,有的将高迪圣家堂门拱上的雕塑搬到裙子上,有的用二战战场来信拼成衣装。

我当然没法思考和理解时装和可穿戴艺术的界限,这里的展品更像是叛逆孩子们的实验品。而且恰逢万圣节,那么万圣节派对的古怪造型和可穿戴艺术的界限又在哪呢?

朋友圈里有时装设计师朋友回复,“郭培的东西算不上艺术吧,虽然高定工会让她保持设计初心,不要进入商业市场。要看被当作艺术的服装,不如找找Chalayan或者川久保玲的早期设计。WOW大秀上的设计师,似乎也对可穿戴艺术有着不同程度的误解”。

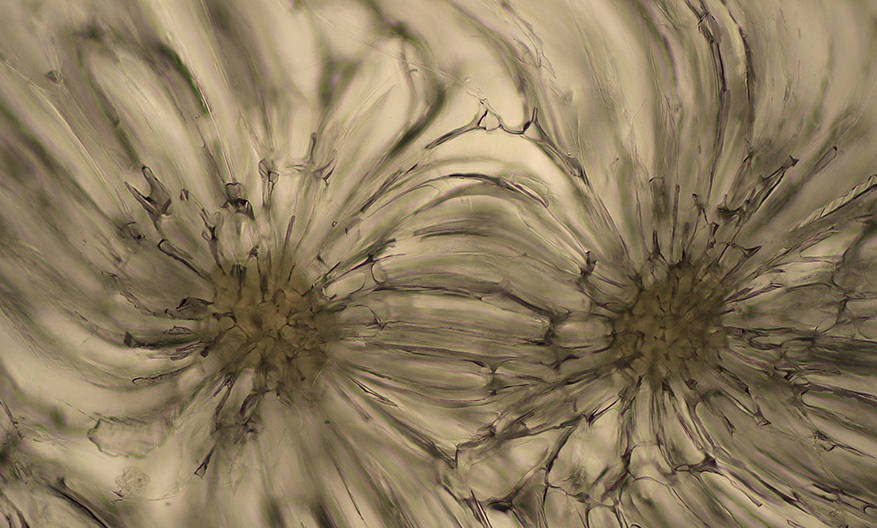

除了总冠亚军外,2017年WOW的其他作品,还被以不同主题分类并安置在不同展区。比如科幻部分,让参观者宛如进了吕克•贝松电影的服化道组;而电光幻想部分,则算是来到成片的3D影厅,这里面,季军以大量海洋生物的装饰,痛斥着大堡礁被破坏,而荧光闪闪的冠军,则说自己的灵感来自北岛Waitomo山洞里那些萤火虫。

(2017WOW部分获奖作品)

(2017WOW电光幻影类冠军《Waitomo山洞的灵魂》)

(2017WOW电光幻影类第三名《海蛞蝓的眼泪》)

(2017WOW电光幻影类其他作品)

(2017WOW的科幻部分)

(一件名为《精美尸体——基因改造》的作品)

(作品名《不同种类的天使》)

这个展览中心除可穿戴艺术之外的另一大部分收藏,是100多辆经典款汽车。显然,汽车设计师们和可穿戴艺术设计师们,对追求创新有着同样的热情。馆藏似乎偏爱凯迪拉克,1950年代那些似海豚的长身躯经典车摆着十来辆,为作陪衬似的,又从附近一次车祸现场拖来一辆别克,并布置成墓园模样,一块石碑写着“RIP”(安息吧)。

(陪衬凯迪拉克的别克事故车)

汽车这部分最吸引我的是一辆1930年代的MINI。和《世界上最快的印第安摩托》故事相似(一部真实人物改编并由安东尼奥•霍普金斯主演的电影,讲述南岛最南部因弗卡吉尔一个病歪歪老头Burt,带着自己要散架且没刹车的老款印第安摩托,靠街坊亲友凑钱,去美国犹他州参赛,并打破了摩托车速度世界记录),这里又有一则新西兰人吹牛逼却竟然实现了的传奇故事。2008年尼尔森,两个好友酒后说胡话,“要不咱也像Burt那个老家伙一样,去犹他州Bonneville赛道破个记录?”酒醒后,真动起手来,用车库里一辆52岁的MINI,准备了4年,去了犹他州。他们做到了,时速251公里。

(陪衬凯迪拉克的别克事故车)