“大院胡同”曾被称作“大烟胡同”,上年纪的老人不少都知道。

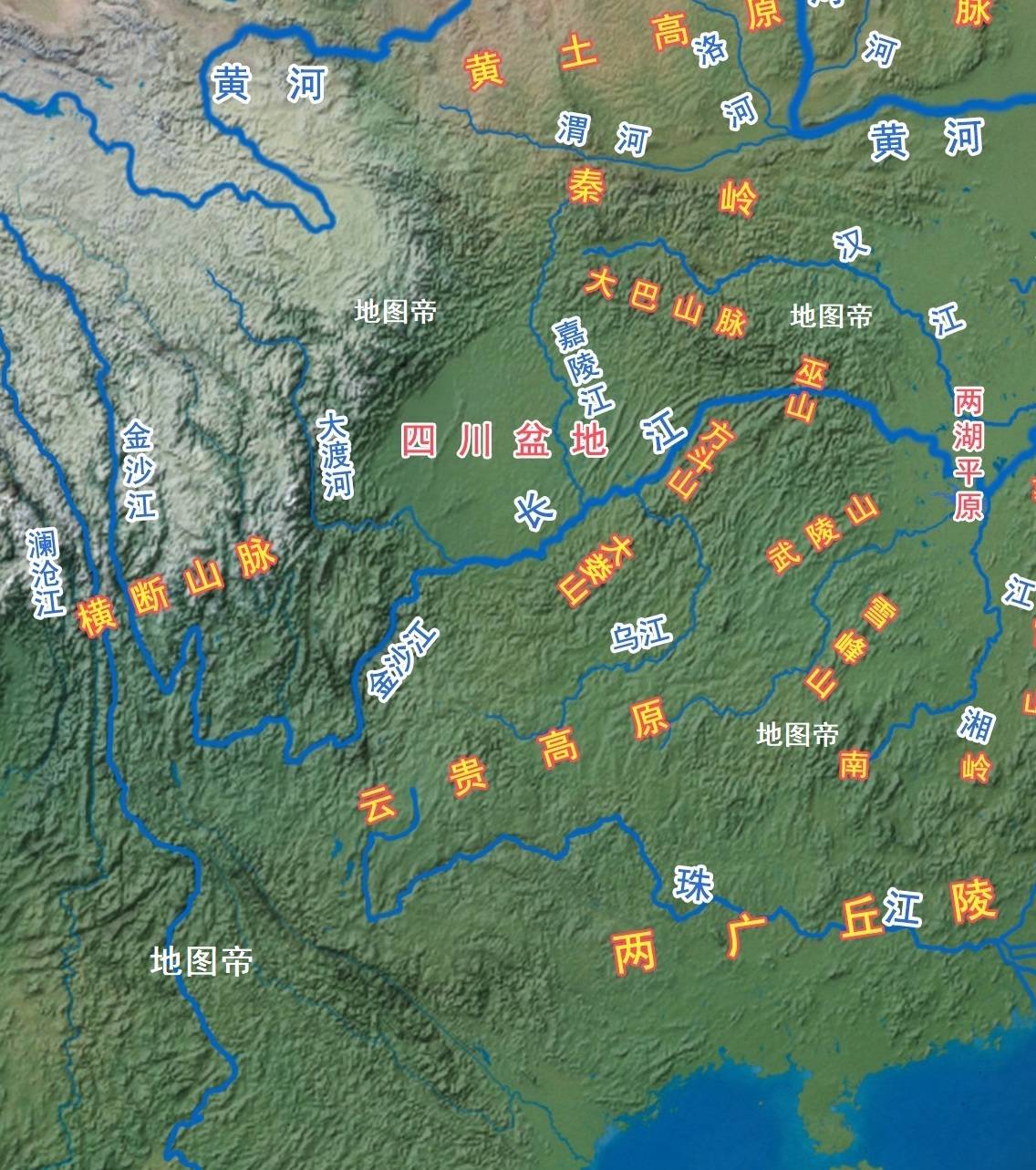

“大烟胡同”位于头道桥南侧,其东边紧挨着七道沟流经头道桥的一条排水沟土堤。胡同随着土堤,呈南北走向。

上世纪四五十年代,“大烟胡同”是皮鞋制作、出售的一条街,作坊、店铺鳞次栉比。但此街没叫“皮鞋胡同”,却称“大烟胡同”,为何?

非因“烟馆”而得名

1987年出版的《丹东地方知识1000题》记载:“现名大院胡同,位于头道桥头南侧。因过去胡同内设有烟馆,故得名大烟胡同。”

上世纪六十年代末,因“烟”字让一些人引申理解为“烟花柳巷”,故改名为“大院胡同”。曾在此处住过的老居民说,改叫“大院”并非空口无凭,胡同内确有两个大院,一个叫柴火大院,一个叫广生大院。

但一些市民纠结的不是“大院”,而是“大烟”。这个胡同内到底有没有大烟馆,它是否由烟馆得名?

已故地方史研究者王云峰曾对伪满洲国时期丹东鸦片销售情况进行过调查研究,他撰文:“ 1934年秋,伪满政府对大烟这个国际公认的毒品‘采取寓禁于放办法,暂许开灯出售’。于是,丹东街头便雨后春笋般地出现了二十七八家鸦片零售所。”

他还列举了其中十几家所在的街道,如后聚宝街、兴隆街、官电街、九江街、三经街、永安街、五柳前街、公安街等,这里没提“大烟胡同”。王云峰特别指出:“据估计,后来,安东大烟馆发展到3000余家。”

当时有如此之多的大烟馆,可以推断,“大烟胡同”内应该有大烟馆的。但没被提及,只有两种可能:一种是“大烟胡同”开设烟馆时间要晚于先前的“二十多家”;另一种是“大烟胡同”内的烟馆数量、规模不仅不突出,而且也没有特色。

如果该推断合理,那么,“大烟胡同”冠名的理由,就不是“胡同内有大烟馆”。若凡是有过如此平淡无奇的烟馆的胡同都要称之为“大烟胡同”,那么,安东这样的胡同可能有数十家、上百家,就得编成序号,否则难以区分。

所以, “大烟胡同”的名称很可能另有出处。

“大烟囱”惹的祸

1987年9月,笔者在鸭绿江造纸厂厂志办工作时,曾与一位叫任吉甫的老职工闲聊过“大烟胡同”。

他1949年前在安东的“大烟囱胡同”开过铁艺加工厂,他解释“大烟囱胡同”的位置是:“从头道桥进去,一条小街,老戏园子那儿。”任吉甫说的“大烟囱胡同”正是“大烟胡同”。

后在调查中一位市民也说,他曾听父母提过“大烟囱胡同”,“大烟囱在胡同中部,西面对着四经街,这里有家工厂,可能是染房”。

笔者请教了丹东第一建筑工程公司的退休职工,询问“大烟胡同”名字的来历。他随口答:“大烟囱呗!”并说:“那里有个大烟囱,是四方形的,三层楼高。”

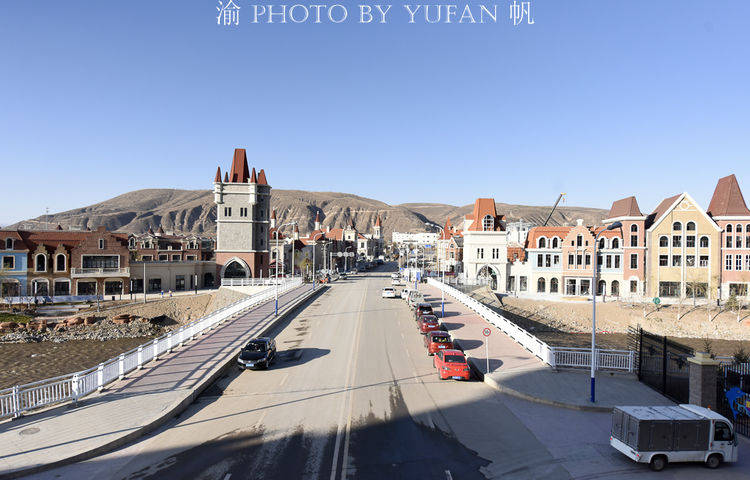

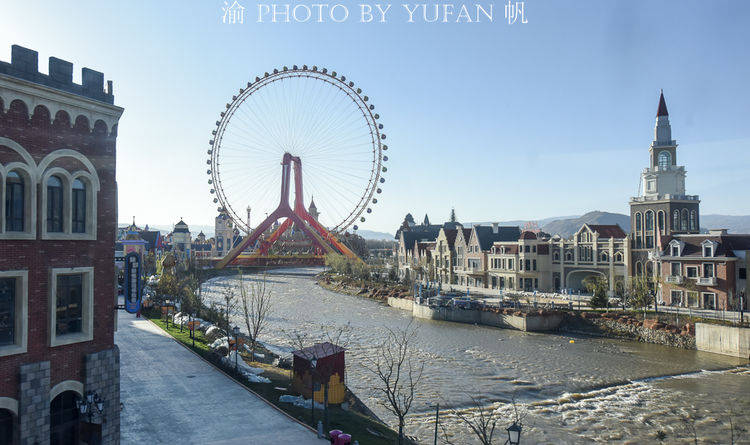

《丹东市志》记载:“清宣统元年十一月十日,日本人石原正太郎等人在日租界四番通九町目开办的安东第一座发电厂开始发电”。据丹东地名办的资料记载,该发电厂的地址“四番通九町目”即今振兴区大院胡同。

四番通就是百姓俗称的四马路。因电厂是柴油发电厂,所以有烟囱,且因烟尘相对小,烟囱不高。而1909年的安东,该烟囱东南西北都能看到,称得上安东的标志性建筑。而在大烟囱南北两侧,依托刚刚筑起三年的排水沟土堤形成的胡同称之为“大烟囱胡同”便是再恰当不过了。

因此,笔者认为,“大烟胡同”缘起大烟囱,与“烟馆”无瓜葛。至于为何会把“大烟囱胡同”叫成“大烟胡同”,可能是因为流传的时间久,在口口相传中,出现了误传。

上世纪八九十年代,大烟囱同“大烟胡同”及周围建筑一并拆除了,建起了新的住宅。

胡同早已不复存在。然而,“大烟胡同”却未从老丹东人的记忆中抹去,还常常被提起。

来源: 丹东新闻网

编辑:赵洪雷