最近,“亚洲第一美男”尊龙的一组故宫旧照火了,

我们有幸在摄影师那里拿到了全套照片。

1996年,尊龙重游故宫。

为尊龙拍下这组照片的摄影师叫郭建设,

是一个老北京,

曾经在《中国日报》中央组任首席摄影记者,

有机会拍下了大量独一无二的历史瞬间。

《中国日报》是我们国家最早、最重要的对外宣传窗口之一,

郭建设也成了最早一批把中国老百姓的日常生活介绍到国外的人。

40年来,他从未放下相机,

“从这些照片就可以看出中国几十年的变化,

不光国人关注,全世界都在关注。”

郭建设出生在河南,7岁进京,在北京生活了五十多年。在他的工作室里,有足足七八个大箱子的照片和底片,留下的都是独一无二的珍贵历史瞬间。

1996年,44岁的尊龙难得回到中国,希望在故宫留下一组肖像,那时距离他拍《末代皇帝》已经过去十年。是郭建设帮他完成了这个愿望。

郭建设完全没有想到,24年后,这组照片会在网上突然刷屏。微博收获了上万转发,高赞评论写道:“你说这宫殿是尊龙的我都信。”

还有人打探,尊龙的这组照片当年一共拍了多少张?能不能出个影像集,供大家购买?

在《中国日报》中央组担任摄影记者12年,郭建设拍过不少重要人物,帮尊龙拍照只是他职业生涯里一次偶然的机会。

1982年,北京动物园的大熊猫。

1984年,绿军装流行起来,风潮延续到90年代。

事实上,比起拍国家领导人、好莱坞明星,郭建设更感兴趣的其实是普通老百姓的日常生活。从八十年代开始,他就骑着一辆自行车,在街头巷尾拍摄老百姓的吃、穿、住、行。

创作高峰期,他平均一天发表1.5张照片,通过《中国日报》把真实的中国传播到全世界。也因为这些照片,他多次受邀在国外举办个人影展,还被评为“全球华人摄影十杰”。

直到今天,他依然每天用一张照片记录生活。把现在的照片和过去放在一起,呈现出来的就是横跨40年的中国巨变。

以下是他的自述:

拍下珍贵的历史性瞬间,

是一个摄影师最幸福的事

1996年的一个深秋,我的好友宋怀桂女士联系我,拜托我帮她的一位好朋友在故宫拍一组肖像。我当时还没太在意,见面之后才知道,拍摄对象是演员尊龙。

拍摄当天是一个阴天,故宫游客很少。我们一共也就拍了两个小时。

他不愧是好莱坞的大演员,拍他真是省事儿。普通人你需要跟他讲怎么摆,还会有困难,咱不会做戏。但尊龙完全不是一回事。

我说你就找你演皇帝的那种感觉,我在一旁抓拍就行了。他就自个儿在那里转悠,思索,整个过程中间我们几乎没有什么对话。但他的那种形象、作态,的的确确是国际影星。

拍完后,隔了一个多星期,我就把拍完的胶卷冲洗出来,最后一共挑出来10张照片,去他的一个好朋友那把照片给他。

拿到照片后尊龙非常喜欢,他说没想到演了皇帝十年后,还能回到这里,再留下和故宫的合影。

他说:“这就是我想要的故宫留影。”

1997年,在故宫约会的青年男女。

在《中国日报》任摄影记者的时候,因为我在中央组,经常需要去拍摄报道一些时政新闻和国家大事,留下了很多珍贵的照片。

印象最深的是1991年,当时的外交部长钱其琛当选为国务委员,我领了任务去人民大会堂拍摄现场。

一般来说,像这种会议照片是很难有所突破的。当时,我和众多记者一起在楼下第一排,虽然就在钱外长的正前方,但是大家拍出来的照片肯定都差不多。

1991年,时任外交部长钱其琛当选国务委员。

我突然注意到,钱外长在部长席落座之后,先是回头和坐在后面的人握了下手。我就猜测,也许宣布他当选国务委员的时候,弄不好他也会先和这个朋友打招呼。

于是,我牺牲了我在一楼的好位置,跑到二楼,从背面用一个长镜头对准钱外长。其实就是赌一把,看他会不会回头。

结果那天运气 真是不错,宣布当选之后,钱外长果然回头了。我立马按了三张,回到报社以后冲洗胶卷,第二天就登上了《中国日报》头版。那张照片就和当时其他所有摄影记者拍出来的都不一样。

1988年,北京开往莫斯科的国际列车。

我的镜头始终对准普通人

《中国日报》第四版是评论版,都是很枯燥的评论文章。1983年,为了活跃版面,报社专门开设了一个《抓拍专栏》。在没有指定性采访的时候,我就骑着自行车,到大街小巷拍摄老百姓的生活。

《中国日报》是对外窗口,要把中国老百姓的日常生活介绍到国外。现在再回过头看当时拍下的这些照片,非常珍贵,很多场景已经看不到了。

1983 年,天安门前的金水桥。

比如说天安门广场,那时候老百姓坐在金水桥上休息,是很自然的。

故宫也不像现在管理这么严格,好多人拉家带口的,坐在大铁门上,坐在大殿里,还有的席地而坐。

有好多游客都是从边远地区来的,背着竹筐,或者打着背后卷。夏天太阳晒,就揪个荷叶当伞,头上缠着毛巾肚,冬天就裹着军大衣。

1985 年,朝鲜青年参观故宫。

1983 年,故宫的游客。

年轻人有在故宫谈恋爱的,在景点前面凹造型拍照的,年纪大一点的,对历史比较感兴趣,就会趴在窗户上,看看里面的老物件。

故宫的外国人多,好多游客,尤其是农村来的,看到那么多外国人,那也跟看外星人似的。

1983 年,天安门广场,跳猴皮筋儿的女学生。

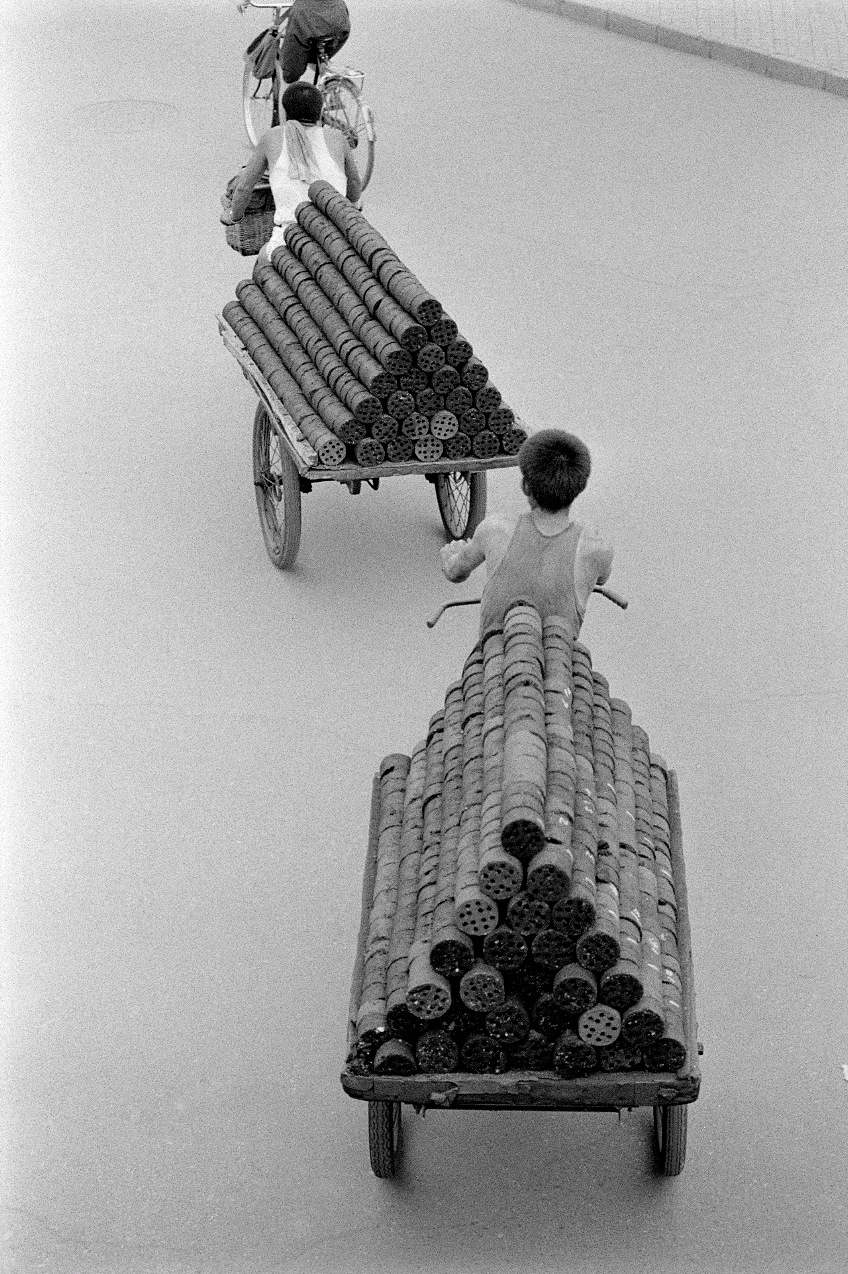

那时候不是家家都有供暖,好多人还是烧蜂窝煤,长安街上都能看到骑着三轮车的送煤工。

1985 年,长安街上的送煤工。

建国门立交桥是二环路上的第一个立交桥,现在是北京堵车最严重的一个地方。

但是在40年前,同样是上班的时间,去菜市场赶集的农民,骑着自行车,牵了几头驴,可以很悠然地走在建国门立交桥下面。

1984 年,建国门立交桥下赶毛驴进城的农民兄弟。

1985年,八达岭长城重修的时候,我骑着摩托车去了好几趟。当时修建的材料都是靠人工,一块砖一块砖背上去的。

我看了很震撼,拍了一组照片,这个题材当年还入选了“荷赛”。

1984 年,重修八达岭长城时徒步背砖的工人。

1989 年,慕田峪长城,补妆的时尚青年。

还有一些老物件,在当时看可能觉得没有什么特别的,但是几十年以后,一看就知道这是什么时代、什么城市的东西,这就叫符号。

1985 年,北京第一支专业服装模特队在北京饭店首次登台。

1982 年,16块钱 一辆的小竹车,不是每家都买得起。

举一个最简单的例子。北京人以前带小孩都是用小竹车,就是竹子做的小推车,可以坐俩孩子,我们就管它叫“推了几代人”。

几乎每个北京人小时候都有坐在小竹车里的照片,我相信不管过了多少年,这张照片一出现,他们都知道这是北京。

1986 年,中国首届盲童夏令营。

1986年,我的好朋友郑渊洁和盲人协会共同主办了中国首届盲童夏令营。盲童看不见东西,只能靠触摸来感受世界。故宫就对这些孩子就放宽了要求,允许他们走到汉白玉桥上,抚摸那些浮雕。

在对面的人民英雄纪念碑,夏令营的老师和武警战士们托着孩子,让他们可以摸到纪念碑四面先烈的浮雕。

《中国日报》发表这组照片的时候,标题就叫做“抚摸历史”。

1984 年,北京,样板戏红灯记剧照。

红色中国

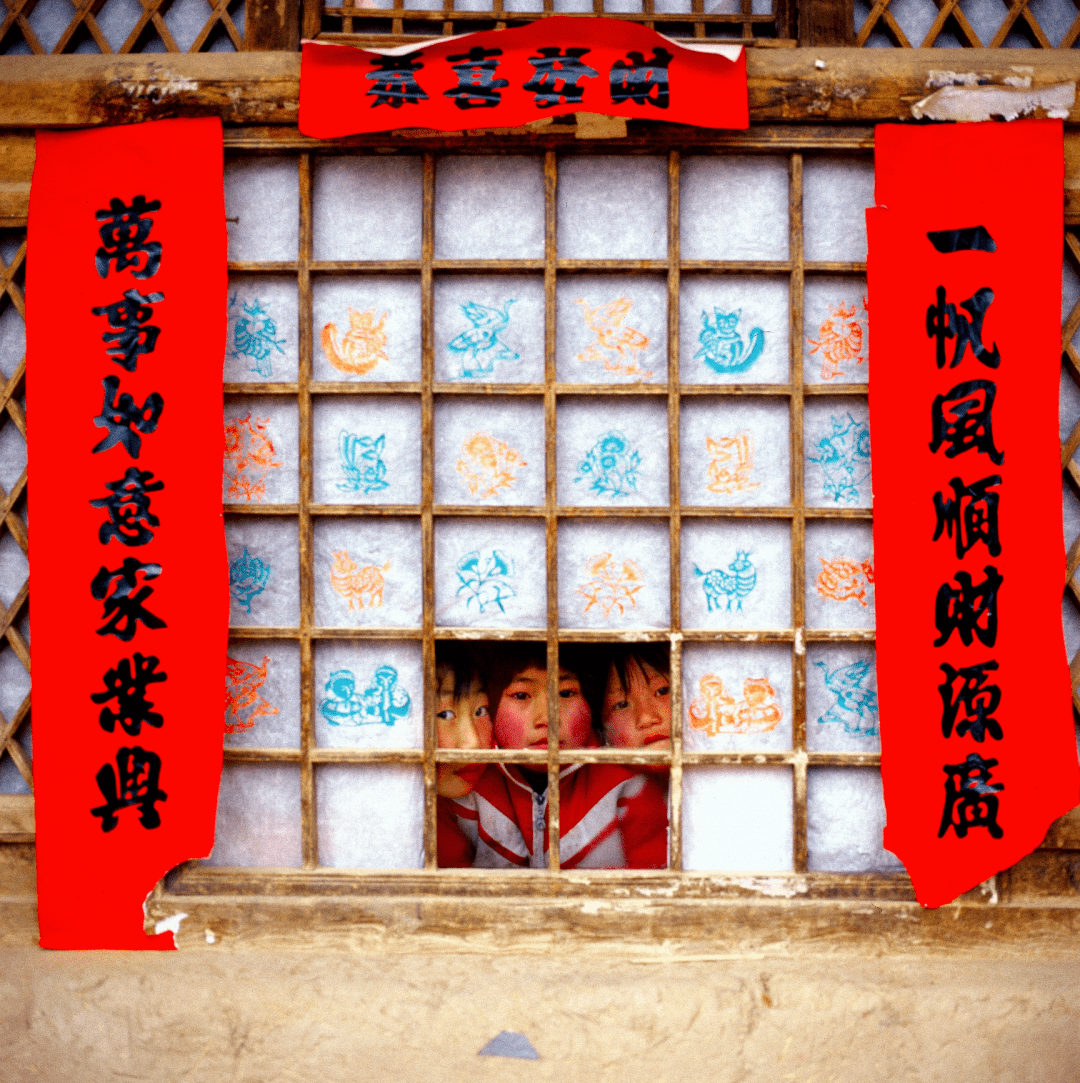

“红色中国”是我最重要的一个专题。中国人是时时刻刻都离不开红色的——大到国旗、国徽、古建筑,小到过年的红包,红色的春联,本命年穿红棉袄。

民俗里的红色尤其多,比如农村里结婚,窗户上要贴红色的喜字,窗台上经常会摆一排筷子,刷成红色,寓意就是“筷子筷子,快得子”。

1996年,北京,红头绳。

2001年,北京,工人体育场外的热血球迷。

我从2003年开始整理这个专题的照片。那一年,我的好朋友刘雷,是中国艺术摄影协会的前会长,也是一个摄影家,有一天我们一起聚会,他就说想抽五年时间好好拍一个专题,叫做“红色中国”。

我一听就觉得,这不就是我一直在拍的内容吗?回到家后,就把我几十年的照片中所有反映红色的都挑了出来,最后一共挑了近千张,全部洗成小照片铺在桌上。

一两张不显,上千张全是红的,连我都觉得震撼。一个星期后,我把刘雷叫来了,他一看到这些照片,立马说“我不拍了不拍了”。

当年,我就用这些照片办了一个展览。后来又去了美国、巴西、法国。

有些西方国家的人可能认为这个题材很政治,但我的“红色中国”完全不是这个概念,它是老百姓发自内心的一种喜悦,和生活水平改善了以后,一种对火热生活的追求。

1992年,陕北,安塞腰鼓队。

1996年,云南西双版纳,骑大象的傣家姑娘。

2001年,山西,大寨窗花剪纸。

陕西的安塞腰鼓,是很具代表性的黄土高原上的红色符号。腰鼓是红色的,红绸子一飘起来,尘土一扬起来,尤其是人多的情况下,非常震撼。

贵州的剪纸姑娘,用红色的纸剪了两个小喜鹊。

云南傣族的姑娘骑在大象上,坐垫是红色的,打着红伞……

各个地域、各个民族都有“红色”不同的表现形式,所有照片放在一起之后,就形成了中国的国色。

1998年,山西,村子里的新媳妇。

过年的时候,对侨办用这个专题印了几万本挂历,送给全世界的华人,也是图个吉利。

刘雷后来和我说:“我给了你这个题材,你得感谢我一辈子。”

确实如此,“红色中国”已经成了我永恒的主题,同行也调侃我,说我一看见红色就走不动道。原来整理组合出来的红色,和现在去重新拍红色,赋予这些照片新的意义,也是两个阶段。

1985年,北京首届地坛庙会上的特大号冰糖葫芦。

“指尖上的中国”和“厕所文化”

我一直很关注中国的手艺活儿,只要是用双手制造而成的:织布,剪纸,石匠,篆刻家,纳鞋底儿,我都把它归于手工艺。

之前“舌尖上的中国”的说法很火,我这个专题就可以叫“手指尖上的中国”。

1981年,糊风斗。

很多手工活现在已经消失了。比如“糊风斗”,过去老北京冬天取暖都生蜂窝煤,为了防止煤气中毒,就会在窗户上安一个“风斗”,外边的风进不来,但是里边的煤气可以放出去。

现在取暖都靠暖气了,年轻人也许根本就没听说过这个词。

1985年,修长城的瓦匠。

1982年,前门弹棉花。

再比如弹棉花。过去大家都盖棉被,两三年的棉花被必须要弹。现在大家都用蚕丝被,天然就又轻又软。

不过有一部分人还是喜欢盖棉花被,因为它有重量。这反映了人们生活方式、生活标准的变化。

1982年,云南,电影放映员。

2013年,“景泰蓝第一人”张同禄。

我也拍过大师级的手工艺人。景泰蓝大师张同禄,从八十年代,他还跟着他师傅的时候,我就开始拍他。

到后来他成了非遗的传人,现在他儿子又是他的传人,我相当于拍了他们三代人,这就是传承。

1995年,北京顺义的简陋公厕。

“厕所文化”是一个比较特殊的专题,看起来很小,甚至好像登不了大雅之堂,却代表着老百姓生活的方便程度和一个城市的文明程度。

像我搞摄影的,经常要走南闯北,最尴尬的就是厕所。包括改革开放之后,外宾来中国最头疼的也是卫生间,他们出去游玩,不敢喝水,就怕上卫生间。

我开始有意无意地关注各地的卫生间后,慢慢看到城市和旅游景点的公厕设施越来越好。

2006年,辽宁,世界园艺博览会的生态环保公厕。

2010年,吉林,前郭查干湖冬捕在湖面上的临时卫生间。

比如说东北冬捕的时候,没办法在冰面上建永久厕所,他们就临时用围草搭一个简易的空间,但是外观又很漂亮。

后来又有了流动厕所,在一个地方停一天,到了晚上可以把它开走,处理完以后第二天再回来。

2011年,河南,巩义康百万庄园明清时期王爷家的卫生间。

我拍过一个河南的王爷府,里面是清代的厕所,那太讲究了,那是一圈椅。当然现在都用马桶了,先进程度没法比。

还有一个厕所我觉得蛮有意思。是一个施工队的临时厕所,就是一个坑,但旁边也会放一大缸水,弄一瓢,也变成了水冲厕所。在没有足够条件的情况,尽量让厕所一样干干净净的。

1981年,盛夏时节,人民日报社院内的职工游泳池。

40年来从未放下相机

从八十年代算起,我拿相机已经有40年了。拍摄生涯里也发生过一些神奇的事情。

1984年的一天,我骑自行车偶然路过北京朝阳区的交通管理队。那个时候摩托车不多,开摩托车也要考驾照。

我路过的时候,正好在考摩托车本,一个男青年在骑着摩托车钻杆,后面考官坐在小椅子上,一群人围观。我觉得那个画面很有意思,就拍了一张照片,报社第二天《抓拍专栏》也登了。

1985年,考摩托车本的男青年。

没想到的是,二十年之后,广东美术馆收藏了这张照片,展出后,被照片里那个男青年的发小看到了。

更让人没想到的是,那个男青年其实是杨大洲,是我最好的哥们儿,也是一个大摄影家。我们1988年认识的,还一起到处采访、拍照。

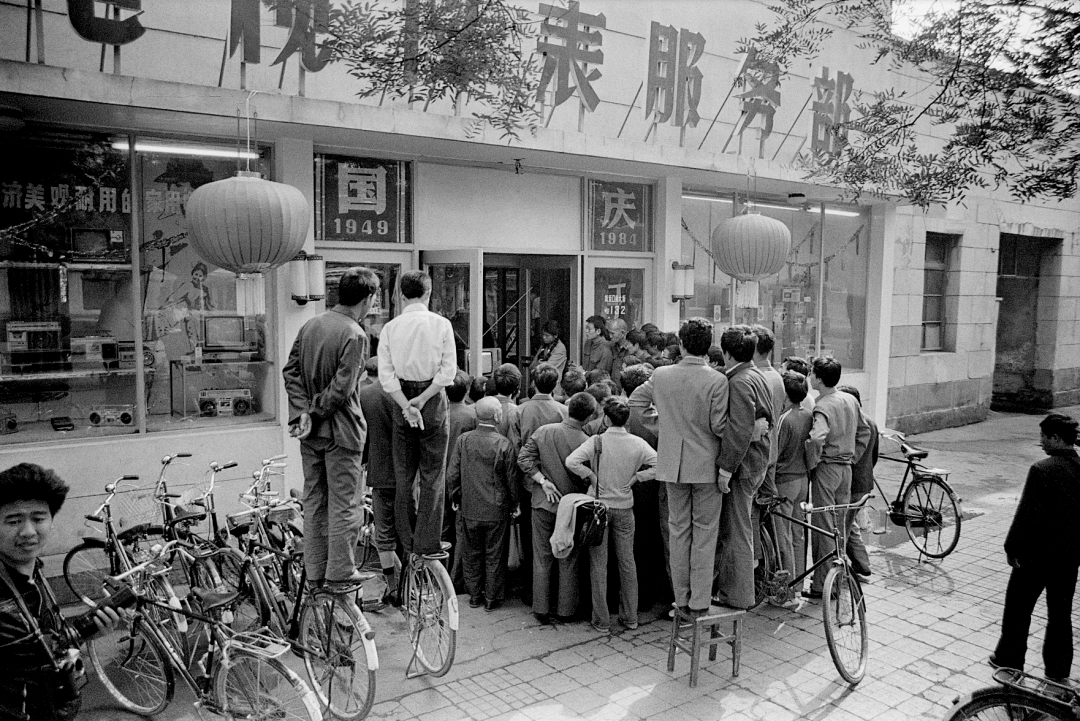

1984年, 国庆节,电视机钟表服务部前路人正在观看阅兵式。

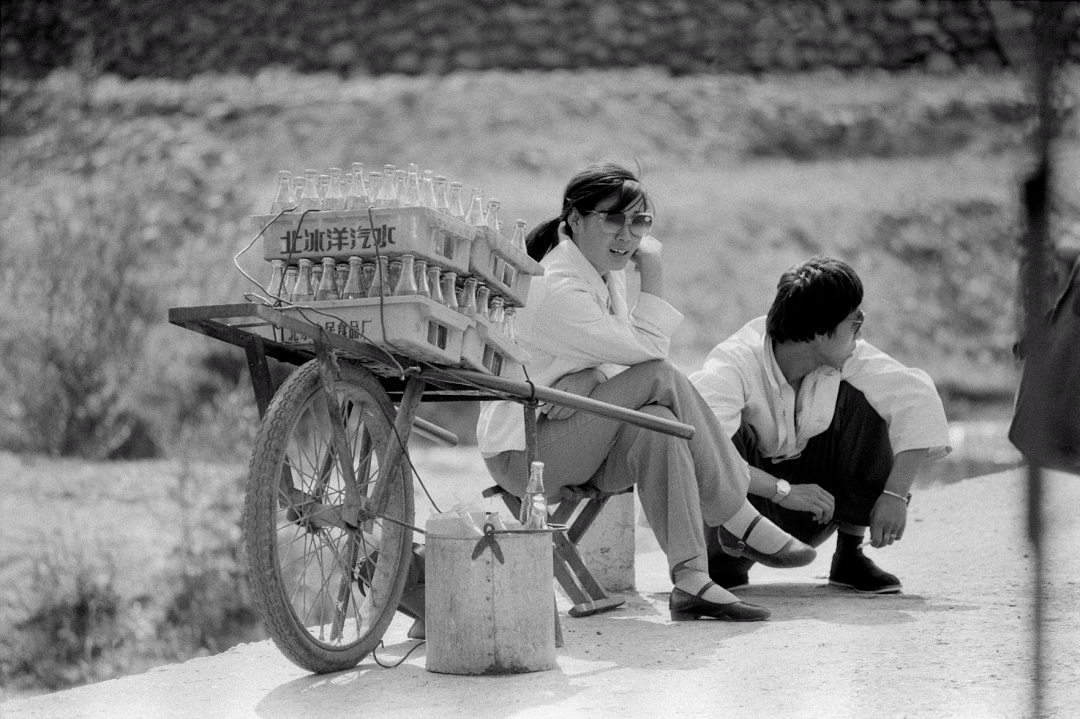

1985年,房山十渡路边卖北冰洋汽水的小贩。

不过我拍照的时候,我们俩还不认识。那时候他刚出完车祸,在床上躺了一年,恢复以后先考摩托车驾照,再考汽车驾照。考摩托车本的那天刚好我路过,给他拍了这张照片。

照片现在他已经题字了,说“人在车在,活到现在”。北京第一批考过摩托车驾照的,几乎车都不在,人也不在了。所以说这张照片简直就是真成故事了。

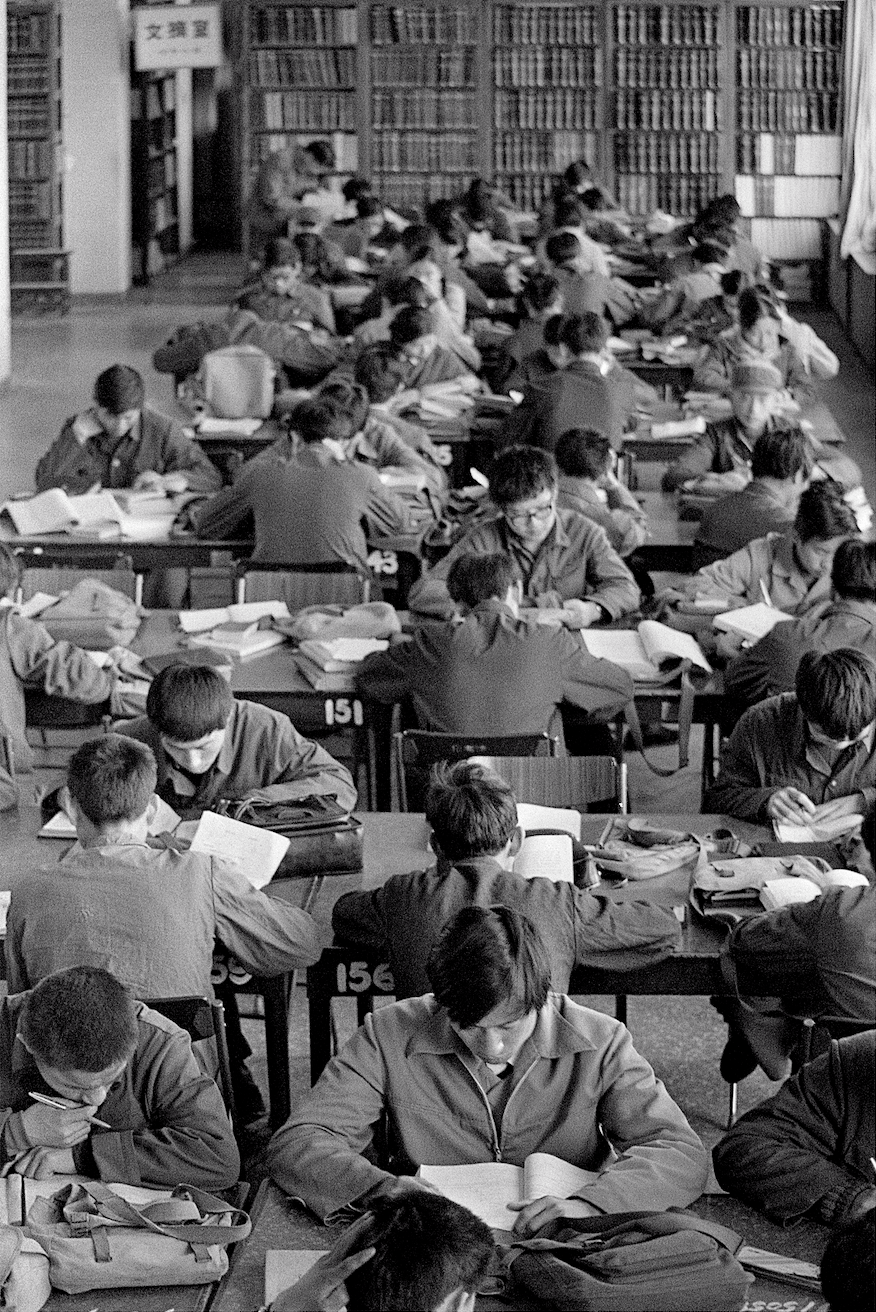

1982年,北京大学图书馆的大学生。

1985年,西单菜市场买菜的女孩儿。

1994年,北京体育大学内备战远南运动会的残疾人运动员。

我总结自己的摄影生涯就是:30年前拍摄,是为了发稿;20年前拍摄,是为了获奖;10年前拍摄,是为了张扬个性;现在拍摄,则是因为摄影本身。

1984年,柬埔寨前线铁丝网后的百姓。

1984年,柬埔寨往前线运送弹药的妇女运输队。

最开始当摄影记者的时候,我几乎是24小时连轴转,当时还有个称号叫“灾难记者”。小到刮风、下雨,大到中原大旱、大兴安岭火灾、柬埔寨前线,我是一个不落,一直冲在一线,总想证明自己。

1998年我以后离开媒体,成为自由摄影人。没有拍摄任务,没有急着要发表的照片,我最关注的就是日常生活。

从2017年到现在,我每天都会用相机记录,每天选一张照片。2020年尤其特殊。

年初的时候,平时到处都是人的朝阳公园、蓝色港湾,冷冷清清,偶尔有几个环卫工人。这种疫情造成的特殊画面,也很难得。

往年的北京百姓过年大集。

2020年初的北京蓝色港湾。

摄影不能太有功利性,你生活在这里,就必须要关注它的变化。随着时间的跨度越来越大,这就是书写你身边的历史。

这个历史小了,是一个家庭的,一个城市的,往大了说,就是一个国家的。

只要我还拿得动相机,我就会一直记录下去。

-The End-

自述:郭建设

撰文:鲁雨涵

责编:石鸣

值班编辑:陈婉婷

欢迎朋友圈分享

点击查看更多往期内容

拍者日常投稿方式

投稿至官方邮箱:ipaizhe2016@yeah.net