本周单读 Pick 当班编辑沈律君推荐“现代旅行文学教父”保罗·索鲁的经典之作《在中国大地上》。

推荐语:

01

在旅行文学里的“寻根”

这本书的故事发生在 1986 年。这一年,几乎就是“火车旅行文学”代名词的保罗·索鲁第二次来到中国。用一年的时间,坐二十多趟火车,他走遍了中国的东南西北。

六年前,他曾经坐船延长江而下,这趟旅行被他写在了《船行中国》里。这本书并未在国内出版过,但同样的旅行方式今天正在流行。《在中国大地上》也是刚刚出版,但绿皮火车早已成了文艺旅行的代名词了。对于旅行爱好者和偏爱“纸上”旅行的读者而言,阅读这本《在中国大地上》想必有一种“溯源”的感受。

02

消失在今天的旅行体验

在高铁普及的时代,绿皮火车的体验太糟了。我们用比高铁更最快的速度忘记了慢速时代的感受,晃晃荡荡的慢车成了煎熬。感受的改变带来的是所见事物的改变,曾经的“旅途之中”被变成了封闭空间里的几个小时,旅行也顺理成章变成了点对点。

《在中国大地上》是对旅程的还原,和八十年代中国人在车厢里朝夕相处,被保罗·索鲁视作成人的睡衣 party。慢车上的聊天、休闲、糟糕的服务、可怕的厕所、每每经过的地图上语焉不详的小地方……这些都被他记录了下来。也只有在这样的慢车上,才能注意到大地事物的具体变迁,放大自己的感受力。

保罗·索鲁,小说家,旅行文学作家。1941 出生于美国,大学毕业后,投身旅行工作。旅行文学作品包括《到英国的理由:滨海王国之旅》《老巴塔哥尼亚快车:从北美到南美的火车之旅》《伟大的火车市集》《暗星萨伐旅》《旅行上瘾者》等多部。

03

微观城市与人

八十年代的中国各地是什么样子?当然在照片、历史书和影像里我们都无数次地见过,但这些媒介都充斥着距离感,总是试图给你一个完美的、自圆其说的叙述。保罗·索鲁对中国城市的描写则更像是一系列个人 Up 主的 Vlog,有私人情感,有偏颇的看法,有热爱,也有并不总是那么“正确”的态度。

回到三十五年前,高楼组成的巨人们正在在北京二环内外集体起立;全套美式行头上百人的英语角正在成为上海最早的亚文化;成都公园里的情侣热烈拥吻挑衅“老一代”鄙夷的眼神。在这些远景之下的是人物。全书写下了 1986 年一百多个不同的普通中国人——知识分子、工人、大学生、干部,他们谈新搬的电梯房没水、洗衣机哪个牌子好,也谈对那个刚刚结束时代的个人看法,在这背后是时代变革所重塑的新生活方式和价值观,那是更鲜活的“北京银矿”。

04

生活的彼此与此刻

今昔对比,山乡巨变,这当然是读这本书最直接的感受。但从中体会到我们的生活史在三十多年来一以贯之的延续,却可能是阅读中最震惊的地方。我们读过太多知识分子(他们是那时的主要发声者)讲述的八十年代——读书热、文化热、思潮奔涌……似乎八十年代是一个截断两头被小心收纳的精神原乡。

但《在中国大地上》清晰显示出,在个人生活追求上,我们那时开启的现代化、时髦化、西化的追求从未中断,延续至今。对潮流的趋附、对学习的焦虑、对物质不断增加的要求,正是从那时开始,在我们生活细枝末节上的一切才逐渐变成了今天的样子。

《在中国大地上:搭火车旅行记》

[美] 保罗·索鲁 著

后浪丨九州出版社 出版

陈媛媛 译

2020-12

(点击封面购买此书)

第三章 开往北京的 90 次夜车(节选)

北京的天空渐渐亮了起来。我立刻清楚地看到,这个曾经向四处胡乱扩张、带着乡土气的首都,正在变成一座高楼林立的城市。街上到处是又高又大的起重机,这种重型机械有二十层楼那么高,形状就像倒过来写的“L”字。我数了一下,在到达北京站之前,总共见到 了六十架。人们在用它们建造新的公寓、塔台、酒店和写字楼。我见到了立交桥和新的隧道,大部分道路看起来都是新修的,有些街道上还比较拥堵。整个城市比以前更大、更吵,而且也更加明亮和繁荣,这让我感到惊讶,因为我曾目睹过它单薄的岁月。当然,同时我也想起了苏联的阴郁、蒙古的贫乏和波兰的戾气,那些自我否定又贪得无厌的人民,那些粮食短缺的窘况,还有那些破破烂烂的汽车。北京正经历着转变,仿佛只是有人简简单单地发出了一项“建设城市”的命 令。在某种程度上,的确是发生了这样的事情。这种全新的氛围,如此繁荣的景象,出现还不到五年时间。在中国漫长的历史中,这不过是眨眼的一瞬,但毫无疑问,这座城市正在崛起。

这就是我的第一印象——一切都是新的:新的出租车,新的建筑,干净的街道,鲜亮的衣衫,各式各样的广告牌。它不像一个供人居住的城市,反倒像是为游客和商人这样的来访者服务的。在建的有九家酒店,还有更多餐馆和百货商场,但没有剧院和公园。有的新学校专教外语,也提供旅游方面的课程。较大的新学校中,有一所专门培训出租车司机。有的影院又重新开放,但没有配备新的乐队。北京已不再是那座封建皇城,它开始变成一处旅游胜地。在这样一片旧貌换新颜的景象中,最令人忐忑的,便是随处可见的外国银行家和会计师。

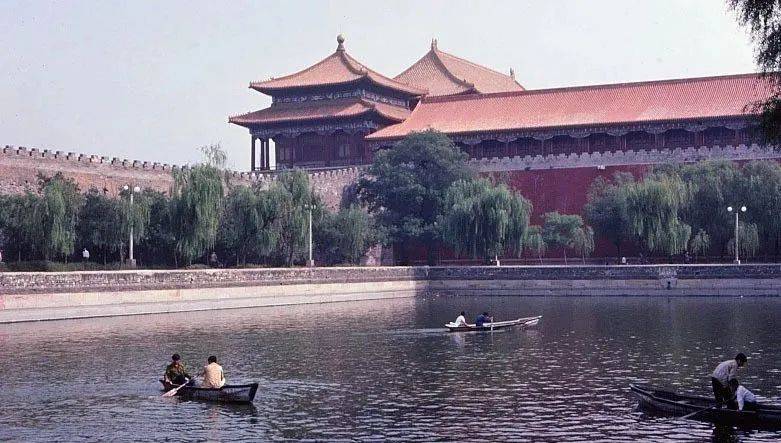

有人说任何热衷于盖新楼的国家,也同样热衷于将旧房子推倒,这也许是真的。过去一千多年,北京城四周一直围绕着精美的高墙, 城楼上有雄伟的圆柱和城门,看起来像城堡一样。1963 年,为了腾出地方来盖一些难看的公寓楼,人们把城墙推倒了。然而,并没有人因为它的拆除感到悲哀。以前北京居民区的房子大都是四合院,就是那种带围墙的传统中式复合建筑,大门呈圆月形,门后是屏风,院内的屋舍错落有致。可如今这些院落大部分也都不见了,一栋栋高楼拔地而起。小旅馆和民宿正在或已经消失,取而代之的是一批巨型酒店,北京现在有三十多家价格昂贵的酒店,假日酒店和喜来登长城饭店不过其中两家。整个城中只有紫禁城没有发生任何变化,因为连中国人自己也知道,如果他们把这个也拆掉,那么谁都没有来北京的理由了。最近在天安门广场西南角,离毛泽东纪念堂不远的地方,新开了一家肯德基餐厅,这实在是有悖于中国人对此地的崇敬之情。

中国的历史层层交叠,现在总要抹掉过去的某些东西,这点在路边已经显露无疑。大字标语不是被刷上了丰田汽车广告,就是变成了牙刷和手表广告牌。新的汽车、电脑海报或商标名称之下,总能看见残留的标语:“一切反动派都是纸老虎!”“凡是敌人反对的, 我们就要拥护!”这样的标语太多太显眼,人们除了重刷之外别无他 法,但往往刷过之后,那些大字仍然若隐若现。现在北京的商业广告牌和海报如此之多,也许正要归因于那些标语——并不是广告牌本身有什么价值,而是它们可以遮住那一个个 6 英尺(1.8 米)见方的汉字。

我问小彭,为什么要涂掉那些字。

“政治色彩太浓了。”

“那样很糟糕吗?”

“不太务实。”

有一首十九世纪的中国打油诗是这样写的:

当年口中洋鬼子,今日必称洋先生;

旧妇别时泪满襟,新人进门笑开颜;

世事人心皆无常,只道风水轮流转。

由于事先已有所安排,并且只有指定的酒店才能接待外国人,我住进了燕翔饭店,房费是每晚 160 元。小彭去了他说的中国旅馆,那地方没有正式名称,但有门牌号码,一晚上只要三块钱。这不是什么新鲜事。无论是餐馆或商店,还是博物馆门票和展览入场券,或者公交车、出租车、飞机和火车,他们奉行的都是双重标准,对于中国人和老外是分开定价的。一般来说,外国人总要比中国人多付三四倍的钱。但海外华人则属于另外一类,一个自出生起就生活在波士顿的华裔美国人,就算不会说普通话,也不会被当作是外国人。商务人员和官方访客又是另一类,可以享受某些特权。

阶级分类如此复杂,很难让人不觉得,迟早还会引发矛盾。小彭说,“也许会吧”,因为 100 元每月的人均工资还是太低了,奖金又不稳定,新中国正面临着它成立之后的第一次通货膨胀。

“但我希望它不要发生,”小彭说道,“我觉得革命的破坏力太大了。”

“可是如果当初中国不革命,你现在的生活会很不一样。”

“也许会更好,也许会更糟。”他说。

我问他:“但是,你难道不认为自己经历了一段有趣的历史吗?”

“只是一点点吧。中国的历史太长了,‘文化大革命’几乎不算什么。”

诺拉·沃恩在小说《寄庐》中曾经写道:

我问这是什么战争,春歌的丈夫答道:“这不是战争,只是一段过渡期而已。如果足够了解中国历史,你就会明白的。在我们四千六百年的历史中,每逢改朝换代,都会有一段动荡不安的时期,短则六十年,长则一百年。”

……

从火车里往外看,北京是很让人印象深刻的:它是一座正在崛起的城市,起重机随处可见,工人在建筑的梁架上穿梭,打桩机敲得地面怦然作响,仿佛在喊:“中国!中国!”

可是当我离得近一点,在它们周围走了走,却发现这些新公寓楼看上去非常不稳固。有的房子就像放大版的儿童积木,有的则像某种用一间间三居室套房模块拼起来的巨型建筑模型。他们采用这种预制的方法,原因是显而易见的。如果一砖一瓦地从平地上砌起一栋建筑,它的窗户会摇晃,门框会不够方正,墙体也会凹凸不平,所有的一切都像是手工做出来的,友善一点的建筑师管这叫做“民居风格”。

“没人知道它们能撑多久,”一个在北京的美国人告诉我,“最后可能会像香港的那些建筑一样,那些用唾液和锯屑造的楼房,一年左右就倒塌了。”

“你为什么会这样想?”我问。

“因为那些楼大部分都是香港人过来盖的。”

当然,有些楼房已经开始发裂了。它们不仅外观不协调,墙体开裂,污迹斑斑,而且已经开始倒塌,可是它们完工不过七年之久。

我走进一栋高楼四处观望,在九楼与一位郑先生聊了起来。他说此时此刻这里一切都很好,但他言语间有些迟疑,我知道他还有话要说。

“一直都很好吗?”我问。

“夏天不大好,”他回答,“北京的水表安得太低了,所以水压很不好,供水只能到五楼。但我们这栋楼有十五层高,五楼以上的人只能用桶提水。”

干旱和水资源短缺严重困扰着北京,他告诉我说,过去六年的降雨量远远低于历史平均水平,估计今年情况也不会太好。(结果,雨水没怎么落下来,楼房却不停地往上冲。)

郑先生说道:“拿洗澡来说吧,就跟英国 1930 年代的情况差不多。这些房子里都没有热水,要是想洗澡,得自己用水壶烧水,然后倒到马口铁澡盆里去。虽然很不方便,但我也没什么好抱怨的,因为大家都是这样过的。”

可是游客可不这样,新兴的富人阶级也不这样,比如出租车司机和某些商人。1980 年时北京只有三家出租车公司。但现在有 230 家,出租车总数达到了 14000 辆。它们全都由政府或官方机构掌控,但出租车司机却能够游刃有余,因为乘车的基本都是老外,他们用外汇兑换券付账。

自由市场允许所有人经商并保留所得收益。这是邓小平的改革举措之一,但也是工人经常忿忿不平的原因所在,正因为如此,他们才会要求更高的奖金,并且对通货膨胀怨声载道。在自由市场中,街头商贩很容易就能赚到普通工人五倍的工资。我随便调查了一下北京各类市场中的小贩和商人,发现他们每个月可以挣 500 元到 700 元,足够买“三大件”的了。

一个女商贩告诉我:“过去,人们想要的是自行车、收音机和煤气灶;现在,‘三大件’指的是电冰箱、录音机和彩电。”

有些市场是由退休工人经营的,不过他们只是想在白天找个不错的去处而已。“我一直对旧珠子和茶壶很感兴趣”是他们常说的一类话,感觉他们就像在跳蚤市场上卖东西一样,想必任何来自科德角的人都不会对这种心理感到陌生。他们喜欢谈论自己收集的那点儿奇特的破烂,由于可以领到退休金,他们并不真的以此为生。有的生意人会在同一个地方经营好几年,专门兜售花鸟鱼虫,但他们显然不是此类。在中国大部分城市,花鸟市场都位于特定的地点,也许几百年来都没有变化过。

我觉得拿跳蚤市场来打比方真是恰如其分,事实上很多人正是这样称呼它的。在一个小摊上我看见了一杆鸦片烟枪,长度大概有 18 英寸(45 厘米),枪头是银制的,烟嘴是玉做的。

“这是个真正的老物件儿。40 块钱,绝对物有所值,买了吧。”

“20 块。”我说。

“跟你说,如果你不是跟这个中国人一起来,我会在纸上写‘120’,然后告诉你‘爱买不买’。”

“好吧,25。”

他假装没听见我说话,接着讲道:“这杆烟枪最有意思的地方就是烟嘴。想不想看看它有多厉害?”说完他就拿起烟枪敲了敲桌面,“过去的人骑马的时候,就把这个挂在身边。要是遇到贼,或者遇到别人攻击,就用这个来敲对方的头。就这样,把它当棍子用— 嘣!嘣!”

“30 块 。”

“这枪头可是纯银的,都有一百年了。我一辈子都在收集烟枪。从前我在鞋厂工作,现在退休啦!这烟枪也不是非卖不可,但看在您是外国朋友,我愿意给您行个方便。”

“我最多给你 30 块。”

“同志,这可是古董,可以收藏的。这烟枪啊,还可以当武器用呢,买了吧。”

“好吧,35 块。”

“成交,它是您的啦。要包起来吗?”他边说边取出一张废旧的《人民日报》,包在烟枪外面卷了卷,“这报纸可是一举两得,现在拿来包东西,回去以后还可以看。”

我本来是要去澡堂的,因为顺路才去那个自由市场逛了逛。因为之前听郑先生说他们洗澡多有不便,于是我四处打听,得知北京到处是公共澡堂——大约有三十家,都由政府补贴。这是中国最便宜的东西之一:每人只收六毛钱,而且还提供一块肥皂、一条浴巾和一个床位;他们允许你在那待上一整天,你可以到雾气腾腾的浴池里去洗个澡,然后休息休息。

我找到的这家名叫“兴华园”,从早晨八点半一直开到晚上八点。很多来这的人都是刚到北京,在漫长的旅途劳顿后,他们希望自己在亲朋好友面前看起来整洁一些,当然,他们也不希望因为洗澡之事给对方增添麻烦。

兴华园浴池

床位是一个个的小隔间,裹着浴巾的男人们有的在休息,有的则四处晃荡,跟人说着话。这很像被人们当作社交场所的古罗马浴场,这些刚出浴的中国人,一个个被热气熏得红彤彤的,慢悠悠地摇晃着自己的身体,相互大声却友好地聊着天。这里也提供单人间,但比普通价格贵一倍。

我想象着古罗马和维多利亚时期的浴场会是什么样子(隔壁有一家女子澡堂),它对于旅行者和家里无法洗澡的居民来说多有用啊,它多像个俱乐部,多让人愉快啊。

……

第九章 成都快线(节选)

成都有很多佛寺和美丽的公园。过去二十年间,中国有许多城市都失去了城墙、城垛和漂亮的城门,成都就是其中之一。与此同时,现在也很少有城市的主干道上还耸立着毛主席的雕像,成都也是其中之一。随着时间的推移,这些雕像都或将被毁坏。成都的毛主席雕像是全国最大的之一,而且它既没有遭到破坏也没有被推倒。毛泽东非常喜爱杜甫的诗歌,因此这位唐代诗人在成都某个公园内的小屋如今成为了全国人民朝圣的地方。尽管这座城市的一些传统市集和商铺得到了保留,但为了建造工人宿舍和摩天大楼,还是有很多被拆掉了。

鼓励人们住进大城市和高楼大厦有利于更方便地掌控他们的生活。当然,中国的城市经常人头攒动,但国家的政策却让它们丧失了原本的趣味,变得更加平淡无奇。同时这些政策还提醒着人们,他们不过是庞大机器中各尽其用的螺丝钉而已。觉察到这一点时,我正在成都市内四处转悠,希望借此来放松肌肉,消解车旅劳顿。在中国的城市中,我总是感到自己的微不足道:它们不是闲逛的好地方。这些城市就像更大的迷宫中的某些角落,你不可能畅通无阻地走很远——不是到了路的尽头,就是遇到路障,或者碰上某道关卡,难怪大家都要抢着坐火车。而中国人到了西雅图或旧金山这样的地方之后就不想离开,也就不足为奇了。

有一天去成都市郊溜达时,我经过了四川省第一人民医院。那是个繁忙的地方,又或者我到那里时正值医院的探视时间。不管怎样,来来往往的人很多。医院对街摆起了很多蔬果摊,人们可以在那里买礼物给病人。但也有六七个卖药的人混在这些摊位中间,他们推销着各种药物,有一些完全骗人的东西,也有许多中国医院都愿意接受的草药。这里对江湖郎中来说是个好地方,他们来到附近活动,假想着如果有人对这家国有医院的治疗方法不满意,还可以买些干蜥蜴或者鹿角粉作为药物的补充。

无论我走到哪儿,方先生都犹犹豫豫、畏畏缩缩地跟在我身后,当我注意到他在看我时,他会向我投来一个微笑,那永远是一种怯生生的微笑。

我路过成都市中心附近,在一块巨大的布告板上看到了一张计划生育海报。海报上画的是一位中国领导人在欢迎一个女婴的诞生(孩子的父母正把孩子递给他,希望获得表扬)。画面下方的标语写着:中国需要计划生育。

我转过身去和方先生说话,谁知这个可怜的家伙吓得尖叫了一声。等到情绪平复以后,他自己笑了起来。他的笑声是在对我说:我为刚才的尖叫道歉!

“这个人看上去很面熟,”我说,“是周恩来吧?”

“没错,是他。”

“为什么他会出现在计划生育海报上?”

“人民爱戴他,尊敬他。”

我问他,现在人们是更爱戴毛泽东还是周恩来。

“我自己更喜欢周总理,我觉得其他很多人也是这样,但我也不能代表他们。”

“方先生,为什么你更喜欢周总理呢?”

“他很真诚,是个好人。”

再次出发前,我对他说:“方先生,你为什么不回旅馆去休息一下呢,没必要老跟着我。”

“这是中国人的待客之道。”他回答。

成都的公园吸引的都是稍微新潮些的中国年轻人。

六月的某个下午,我在成都郊外的人民公园观察到一对年轻情侣走了进来。首先引起我注意的是,那个小伙子和计划生育海报上的男人一点也不像。他嘴里叼着一根特大号香烟,手里拎着一只手提箱似的卡带收录机,刺耳的音乐从里头砰砰地传出(也许是一盒香港的歌带),声音大得淹没了人们的对话,吓跑了灰色的八哥。这家伙上身穿 了一件写着“cowboy(牛仔)”的 T 恤,上面的图案是一个戴宽边牛仔帽的长鼻子男人,下身则穿着蓝色紧身牛仔裤和一双松糕鞋,鞋跟高得像女人穿的一样。他的头发是专门烫过的——烫发本是广州的潮流,后来席卷了上海,最近又来到了成都。他戴着墨镜,收录机在手里晃呀晃,嘴里吐着烟圈。

他的女友(如果是太太的话他不会这么卖力地表现)穿一条粉色长裙,裙子轻薄飘逸,可能是她自己做的,长裙下是一双年轻女孩都喜欢的尼龙长筒袜,脚上蹬着一对高跟鞋。她也戴墨镜,镜框上镶着人工钻石。

那天他们休息,所以来了公园。再过一会儿,他们就会躲去一棵树后面,用老套的方式亲热一番。公园里和大马路上全是这样的情侣,他们是新的一代,是这个国家的继承者,但他们却把“及时行乐”奉为座右铭。

我问方先生有没有看见这对男女,他说看见了,但他对于这种年轻人很不满意。

“都是‘文化大革命’的错,”他说,“大家都觉得那就是场灾难, 那段时间从头到尾都在搞破坏,根本没人听话。这就是为什么现在的年轻人不讲礼貌,不守纪律,也没有思想。”

“方先生,听起来你很愤怒。”

他没有回答我,而是笑了起来——他发出了一种尖锐的、断断续续的、爆炸式的笑声,这表示他非常愤怒。他说过他不喜欢中国现代的小说,他的意思是自己并不能感同身受。《北京文学》《收获》和《文学月刊》上那些被宠坏的小鬼和败家子都是从哪来的?实际上他们就是你每天在公园里看到的这种年轻人,他们想装酷,于是就模仿西方人的装扮——墨镜、卷发、松糕鞋、长筒袜、喇叭裤、蓝色牛仔裤、半导体收音机和耳机,极少数幸运的人还有摩托车。女孩们甚至还想要穿花哨的胸罩,在中国这也许是最不必要的衣物了。

在徐乃建最近(1985 年)的小说《因为我是三十岁的姑娘》中,身为老姑娘的主人公被表妹这样教育道:“你用的什么胸罩,窝窝囊囊的,到新街口去,买那个广州产的,造型好 ...... 老古板 ......”

每当中国人需要在东西方之间做出抉择,他们总会感到矛盾和困惑,中国旅行者梁启超在《欧游心影录》(1919 年)中曾经表达过这种心情,他写道:

国中那些老辈,故步自封,说什么西学都是中国所固有,诚然可笑;那沉醉西风的,把中国什么东西,都说得一钱不值,好像我们几千年来,就像土蛮部落,一无所有,岂不更可笑吗?

方先生跟我一起溜达着(但稍落后我几步),我们路过一家小吃摊,听见有人在唱歌——那声音响亮而躁动,像是在尝试演绎一首激昂的中国歌曲。唱歌的是个男人,他背朝我们坐在桌子旁边。他身旁还有两个同伴,这两人是清醒的,脸上挂着怯生生的笑容。那个男人已经醉到不行:他面色通红,唱个不停,口水直往下淌。要是再来一瓶啤酒,他的眼睛肯定会肿到凸起,呼吸也会变得十分困难,用不了多久就会失去知觉。

“这也要怪‘文化大革命’,”方先生说,“他在乎什么呢?他已经毫无自律可言,连自尊都没了。这样的行为太恶劣了。”

那个男人站起了身,继续唱着歌,有点晃晃悠悠的。他转向了一边,并没有瞧见我,但我却认出了他——原来是张先生,那个从九龙来的出租车司机。

……

《单读 25:争夺记忆》现货发售中!

记忆不能编造,但可以争夺

▼▼争夺记忆