瘟疫袭来,如秋风扫落叶,谁也阻挡不住。何况是在17世纪的英国,也就是史书记载的“世纪大瘟疫”中。在那个缺乏抗生素的年代,感染瘟疫的存活率可以忽略不计。

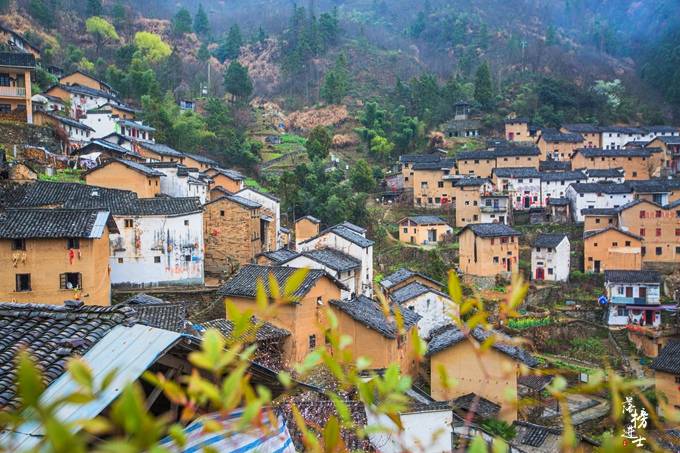

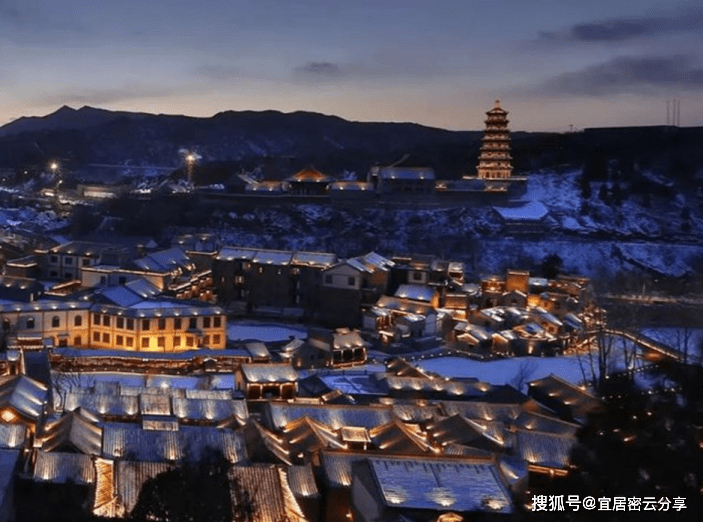

英国中部的德比郡,风景如画。丘陵和山谷,绵羊和野鸡,排列在狭窄的乡间小路两旁坚实的石头墙,典型的英国农村景象。今天还有许多年轻人选择在那里拍婚纱照。

然而他们选择此地的目的不仅仅是为了风景,更是为了一种精神。

山谷里有个小村庄叫亚姆村,最早的居民主要是开采铅矿的矿工。由于铅矿的储量足够供应南北所需,政府把连接南北的交通补给点设在了此地,亚姆村成为英国南北商人的必经之路。

村里来了个布料商人,两天后,与之接触最多的裁缝一家四口开始发烧昏迷、皮肤溃烂死亡,紧接着,村民们也出现了同样症状。

小村庄消息不甚灵通,直到此时,才从几百公里外的伦敦传来黑死病的消息。

逃命吧,为了躲避瘟疫,村民们决定往北撤离。

牧师把村民召集在教堂里商议:如果往北撤离,肯定会把瘟疫带到北方;留在村里,或许可以阻止瘟疫波及其他地方。走,未必能活;不走,就会死。村民们做出了最痛苦的选择:留下来,对于来势汹汹而人类尚无办法对付的瘟疫,以身相阻。

决议通过,村民们封锁了通往北方的道路,留下几个身强力壮的男子在路边阻止行人,他们用石头建成高墙,发誓永不穿过这条边界。

为确保能够得到食物和其他的必要供给,村民在隔离墙上挖出孔洞,并把硬币泡在装着醋的孔洞里。周边村子的商贩会定期收集硬币,然后留下一些肉类、谷物。

随着时间的推移,村子里出现了越来越多的墓碑,到最后几乎整个村子都是。之所以只有墓碑,是因为被感染的尸体只能集中深埋,留下墓碑是为了写几句话告诫活下去的人。

隔离400天后,瘟疫才随着感染者的死去而消失,全村344个村民只剩下70个人还活着,其中33个是16岁以下的孩子。

围绕在村外的岩石城墙至今仍骄傲地伫立着,几个世纪没有改变。

今天人们提及亚姆村,是因为想到去年经历了封城的武汉人,以及数万名奔赴疫区的医护人员。

谁能说他们不是以身相阻呢?