在大理下关镇前往古城的途中有一个凤阳邑村,这里保留着大理城区内唯一一条留存完好的茶马古道,也称凤阳邑古驿道。这条村落中隐匿的茶马古道全长约2000米,始建于汉代,成型于大理南诏国时期,沿途保留着石头垒砌的土库房,古老的白族村落。古道东起凤阳邑村,西至太和城遗址区,在古代这里因为兴盛的草帽交易而被称为草帽街。这条拥有着上千年历史的茶马古道至今依然是村落中的主干道,保持着悠久的活力,沿途的三口水井自始至终都为村民提供着日常用水的需求,只不过古时盛水的木桶逐渐变成了如今的塑料桶。

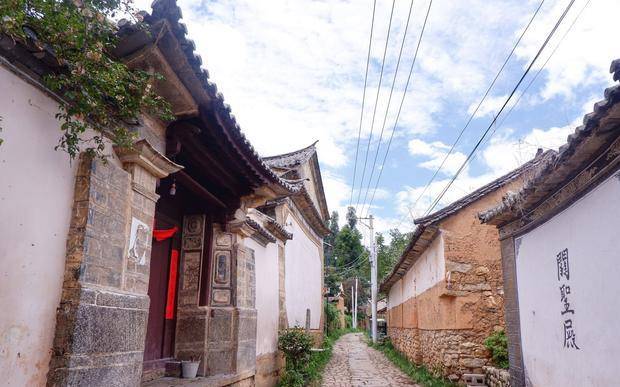

这条茶马古道宽约3米左右,由村头进入便会看到曾经繁盛茶马古道的铜像雕刻,这是沿途赶路的那帮在驻足休息,马背上驼着那些即将带来利益的商品。顺着幽静的古道继续往村内步行,古道在古树荫中显得格外寂静悠然,没有了兴盛时期茶马古道的人来车往,偶尔的游人骑着马群经过,竟使人恍惚这似乎是数百年前马帮商队的穿行。沿路上是历史同样悠久的白族石砌村落,即使是新建的楼房也是具有民族特色的白墙飞檐、雕梁画栋的建筑风情。这里少有几家客栈民宿却深谙古道的韵律,小巷古径中寂静悠然。

过了村口一两百米便能看到留存下来的土库房,这是属于大理白族最为传统的民居建筑,外围厚重、封闭,架构简单,房檐之下皆采用条石或是卵石堆砌,这样的建筑风格与当地的环境和人们对于石的崇敬密不可分,文献记载“冉羌众皆依山居上,垒石为室”,可见白族人民在建筑上对于石头的青睐,土库房也成为这一族最为古老而传统的民居建筑。

在接下来的数百米路程中,还会经过观音古井,古井对面坐着几位白族老太太每天都在房檐下阶梯上标志着草帽,极大程度的将茶马古道上的草帽街带回此刻的凤阳邑,让游人仿佛身临其境百年前兴盛的古驿道。继续行走来到双子井,这里还有着一个古老的传说,相传舜曾三次遭兄弟烧仓、灌酒、填井的迫害,其中填井的典故这是出自这双子井。舜听从象的指令,下井,结果被象填井活埋,可舜却从另一个相通的井口逃了出来。后世也就有了很多这样的双井传说,这双子井一边提供村民饮用,一边清洗衣物,时不时就能看到提着水桶前来打水的村民。

在这古驿道的后段还有一处晒经石,传说这是玄奘法师西天取经归来时因为经书被风雨打湿,便在这两大青石之上晒干经书。结果其中18张经书被风吹起,一张散落南边,其余17张飞落北边,形成了18个不同的村庄,这些村子名字中都带有一个庄字,在白族话中“张”同“庄”,经文庇佑下,人们从此在这里安居乐业。

走过晒经石,穿过太和桥,就是被红墙围住的太和城遗址,继续北上是美女石,走到这里,这1900米长的茶马古道也算是到达“终点”,所有来往的骑马走古道的游客也体验了从村口到太和城遗址的这一段茶马古道,穿越回千年前感受到实实在在的马帮文化。从村口到太和城遗址,这一条古道虽然不长,但确实是大理城中唯一一条完好的千年茶马古道,这里曾经是滇西贸易的兴盛之路,留存着白族悠久古老的建筑文化与风土人情。沿途的水井与草帽贸易至今仍为村民带来着生活的便利,茶马古道也从古延至今时今日。