立春到了,二十四节气又一轮新始,潇湘之源探寻,也披上了日渐浓厚的绿意。我的思绪随着去年夏天的脚步,经过绿天庵,继续在零陵的东山,寻找另一位唐人的踪影,一阵若隐若无的钟声,引领我去聆听那中唐传来的“山寺晚钟”。穿越东山的绿色和历史的尘埃,仿佛万世永恒都在敲响的清凉声音,便来自东山的法华寺。

路逢千丈木,堪作望乡楼

永州在中原为中心的版图上,是楚地的南极。在南方成为诗意的代名词前,它是蛮荒的,山水穷险艰。对外乡人来说,只有获罪才被流放至此。这里的人们,也许一直想走出去看外面的世界,例如怀素;也有人少年时便许愿要不远万里来这朝圣,例如徐霞客;更有人被迫寓居此地,度过人生的五分之一,留下了最深刻的孤独和关怀,也留下没有名分的亲眷,例如柳宗元。

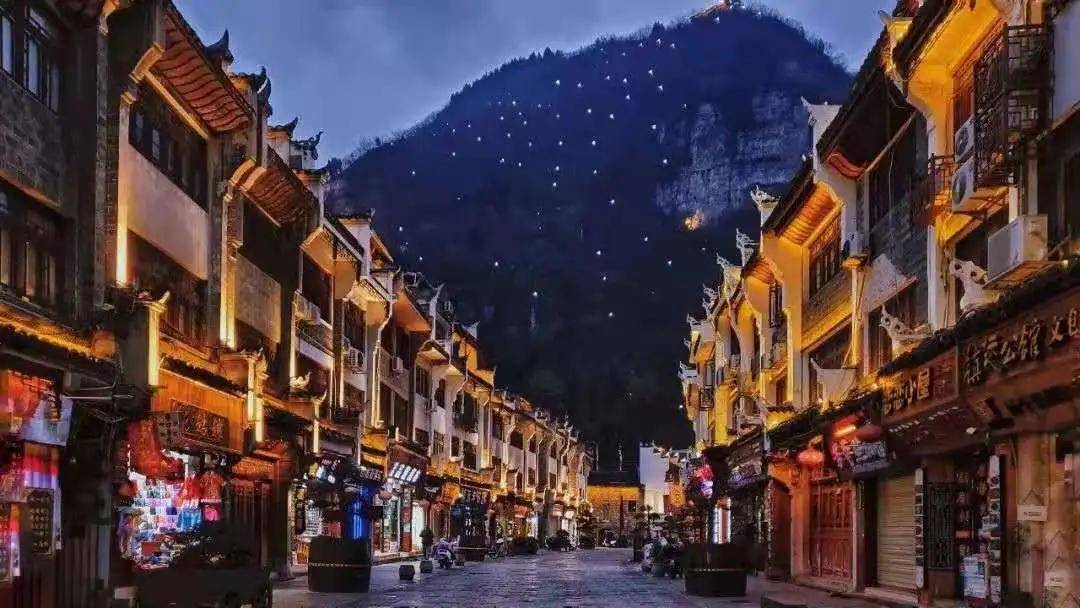

踏足永州,先登东山,那是零陵古城的最高点,在唐代起便有一座法华寺。清宗稷辰纂修的《永州府志》载:“府城地形高下起伏,冈阜缪绕,郁然耸城之中者,高山为最,联亘于城东隅,故又名东山。高山有唐时寺,后府学建而寺始坏。”它和以岳州窑闻名的樟树港镇的那个法华寺同名,都属天台宗。天台宗的经书笔法,有着如诗一般的韵律,对隋唐文学影响颇大。

登东山,游法华寺,一人或携挚友都可,这里的幽静不适合高声语。寺不大,建筑上唐风已然不存,院子里打扫得很是干净,扫帚码放整齐,我情不自禁取了一把,佯装扫叶除尘,整理着我的感受。在一山崎岖里行走,小径似有若无,潇水就在附近和湘水如约相汇,孤舟和蓑笠翁也在附近永恒结伴,诗意从四面八方赶来,万古忧愁则如青翠欲滴,沾衣欲湿。有一个唐人的身影在前方奋力行走,他用很少的字,很节制的情感,表达了万世的孤独,他的不长人生之旅,传递着永恒的进取。这个人就是唐时寓湘名士柳宗元。

出生在长安的柳宗元,与任过湖南观察使、潭州刺史的裴休一样,都是河东郡人,同属“河东三著姓”,世代为官。贬谪来到零陵这个“楚南极”之地,异常愁苦。柳宗元初来永州无处可栖,寄居法华寺,督促仆从伐木建亭,以临风雨,其心情或如长沙窑诗文所云“作客来多日,常怀一肚愁。路逢千丈木,堪作望乡楼”。受母亲影响自幼好佛的柳宗元,在这里继续着思想火花碰撞,虽天台宗把他列入重要俗家弟子,但他却“儒释兼通、道学纯备”,仅从佛教中领会义理,以图“统合儒释”。他把古代朴素唯物主义发展到一个新高度,又和韩愈一起倡导古文运动,成为“唐宋八大家”之一。

他用最少的字,吟出了最深刻的孤独和积极

湖南曾在史前文明中占据高地,此后沉寂颇久。一直到了汉代,因为防范南越国的战略地位,长沙王才展露一些特殊气质。真正的光芒重启,则是中晚唐五代和宋。这个时期,具有文化和思想力量的名士纷纷来到湖南,而走出去的湖南人也成为历史上一个又一个经典背影,代表着经济活力的长沙窑则通江达海,承载着唐文化的魅力征服世界。柳宗元和他的作品,以及他在永州山水基础上丰富的潇湘意象,都是这一时期不可不看的风景。

世代为官,却在宦海里一再下沉,正当青年,却逐个失去至亲,似乎被人生抛弃的柳宗元,在潇湘之源的青山绿水里,却还在关心人类,忧虑他们的衣与食,感慨他们的疾与苦。从后世来看,他是颇有见识的政治家,更为人称道的却是文学家和思想家的身份。而我认为,柳宗元的冷峻里,蕴含着一种特别的浪漫主义,和黑格尔一样,他除了是哲学家也是一位美学家。

他生性并不淡泊,一直积极进取,在磨难困苦中,始终践行着某种浪漫,是故严羽评价“唐人惟子厚深得骚学”。而他构建的意象美学,被苏轼高度赞扬:“所贵乎枯谈者,谓其外枯而中膏,似淡而实美,渊明、子厚之流是也。”南宋的画家马远,与中唐诗人柳宗元当属伯牙子期。

柳宗元在潇湘之源满目苍翠里,凝练出最简练而深刻的孤独,而马远,仅用淡淡几笔,便把柳宗元的“寒江独钓”刻画得形神俱备。两个人对生命的终极热切询问,都用了节制而冷静的方式。

柳宗元在永州十年,修炼出强大的心理承受力,以至于再受到更大的打击后,在柳州依然做出一番政绩。他用诗意和哲思,千年来一直与后世对话,无分时代与国界。在潇湘的山水和意象里自愈,是他不幸人生中的幸运,也是湖南文化的幸运。他的思想、文风和意象,在长沙窑诗文和瓷画里都可找到呼应,那种对艰辛的直面,对生命始终不减的热情与思考,那种咏之不尽的浪漫,竟是用浅近有味的语言去表达,而落实在坚定的行走中。

文、图/溪客(专栏作者,插画师,摄影师)