2020 年的东京,按计划应该举行第 32 届夏季奥运会,并且迎来源源不断的游客,尤其是中国游客,但疫情改变了人们生活的每一处。日本作家吉井忍记录了疫情期间东京的变化:与旅日华人的紧张不同,日本人起初对病毒并不重视;马上东京进入了“紧急事态”,紧接着是 残酷的经济危机。

在戏剧性的疫情中,吉井忍遇到停留在东京的中国人,试图和咖喱店的同事拉近距离,又透过从收音机听到的一首歌,忆起生活在北京时给她按摩的师傅“三号”。在充满不确定的当下,支持我们继续向前的,也许仍是这些与人相处的一件件小事。本文收录在《单读 25:争夺记忆》中。

《单读 25 · 争夺记忆》

吴琦 主编

单读丨上海文艺出版社 出版

2020-12

(点击封面购买此书)

东京疫情:许知远的日本,我的三号

撰文:吉井忍

开始讲东京疫情前,先从中国的回忆说起吧,因为我一部分的心还在那里。离开中国前的五六年之间,我和前夫租了北京朝阳区的二室一厅,七八十年代建成的职工住宅,走十分钟可达单向空间花家地店,一栋绿藤覆盖的楼房,养着几只猫。我在这家书店里看见过几次许知远老师,但说不上认识,他也肯定不记得我。

后来有一次应邀参加单向空间主办的活动,在中国什么城市都忘了,五六位嘉宾在后台等候时开始交换联系方式,我也来混一混,其中至今保持联系的却只有他。记得那次活动中诗人西川老师的讲话特别精彩,一开头就调侃年轻人的怀旧情绪,让听众捧腹大笑,下面的话也很有内涵。接下来的就是我,讲的又是私人的怀旧故事,稀里糊涂的。等我回到自己的位子,旁边的许老师就站起来要上台,离席之际突然要我拿好他的围巾并暂时保管保管。他讲的“明治维新”相关话题很专业,加上他的语速,我这个历史盲听得似懂非懂,但还能感觉出来他高度发达的知性和纯真的好奇心。

而与这主题相比,让我印象更深刻的是在我手里的那条围巾,灰蓝色的上等羊绒,本人这辈子都没摸过那么舒服的围巾,又轻又暖,温柔得能让你愿意沉溺于其中。不知为何,当时我忽然想到:“这应该是有人细心给他挑选的。”人的记忆系统有时候挺神奇,这么小小的一件事,却如今有人提起他,在我脑子里就会浮现那条软糯细腻的羊绒围巾。

▲吉井忍(Yoshii Shinobu),日籍华语作家,现居东京。现专职写作,著有《四季便当》系列、《东京本屋》等。

现在是 2020 年。1 月底武汉封城的消息,日本媒体报道得也不少,但那次疫情对当时的很多日本人来说宛如隔岸观火,东京药妆店门口堆着盒装口罩,还打折。不过即便如此,有一些朋友还是感到不安。

2 月上旬,我和五十多岁的日本朋友吃饭聊天,他批评我们的政府竟然还“放任”中国游客在日本自由行,他很担心这会引起病毒的扩散,也谦虚地表现出他对中国的抵触。我跟他说“也许吧,这说明我们政府的措施有问题”,然后继续吃炸酱面。那天我们约的是在皇居附近的一家川味餐馆,口碑非常好,吧台后面清一色的男服务生,听口音应该是四川人。和我一起吃面的这位朋友是个“吃货”,这家餐馆也是他介绍的,我们排了十分钟的队才入店。对很多日本人来说,中国和中国菜是分开的,对前者的看法并不影响菜的味道。

在这段时间,我还约了咖喱店的同事 T。几年前我离了婚,像根被连根拔起的野草从北京回到东京,先住经济酒店几天,找到租住的房子前我定了一个打工之地。说不上有什么特别的理由,就觉得除了写稿之外,自己需要有一个和别人接触的地方,毕竟离开了多年,我在东京的朋友寥寥无几,我得靠自己重新建立起一个交友圈。

这家咖喱店我之前来过几次,味道好、吃不腻,店里的装修和店主的性格一样朴素亲切,简单的一次面试后,店主允许让我来帮忙,端菜、洗碗或收款,下班之前还能吃一份咖喱。大部分同事们都比我年轻许多,但还聊得来,就这样一转眼有两三年了。

同事可分两种,和我一样拿时薪的临时工,还有拿月薪并在厨房里的正式员工,同事 T 属于后者。他年纪比我小四岁,却有丰富的处世经验:高中毕业后开始卖二手时装,从此对海外的旧货行业越来越有兴趣,后来去美国深造,和朋友在拉斯维加斯玩,不仅花光了钱还借了一笔。背负一身债务回日本,之后的三四年从事垃圾回收和货运,其实这些体力活在日本蛮赚钱的,把负债还清之后的某一天到海边玩,不小心被海浪卷走,颈部以下全都瘫痪,后又奇迹般地康复。然后不知道经过什么样的思考,他决定去学习做咖喱,我和他就是在差不多的时间,开始在这家咖喱店上班的。

约见面的地点是新宿一家咖啡店老铺,那天我没有轮班,他当的是早班,说是中午时段过后会马上过来,结果等了半天也没见人,我已经有被放鸽子的心里准备。咖啡馆的氛围倒是蛮惬意的,周末的新宿难得有这么空闲的一家,宽敞的地下一层只有我一个人。

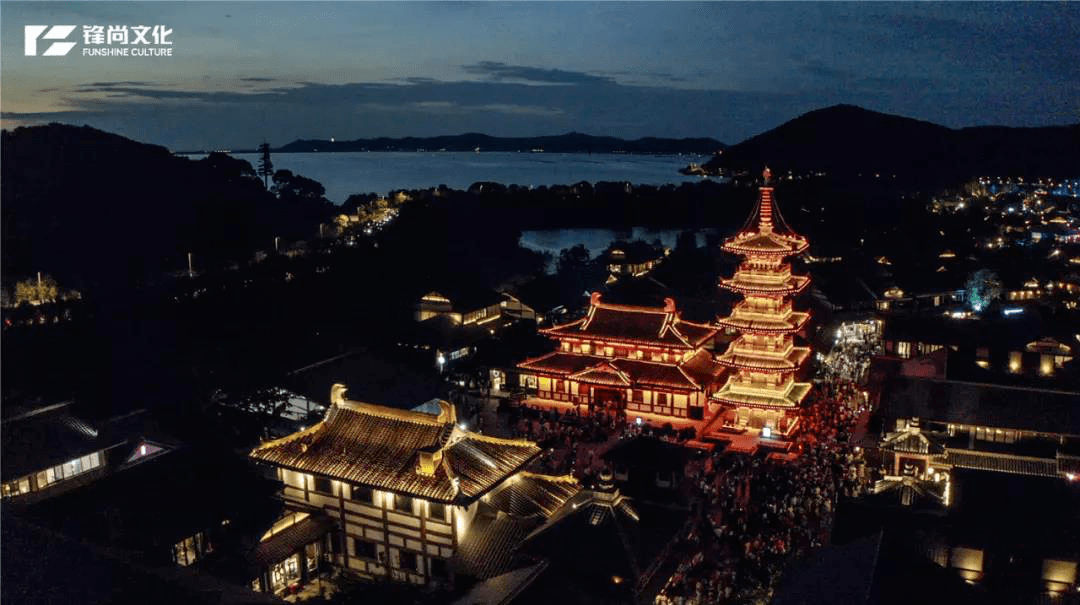

▲东京的一家咖啡店

拿出手机,刷了微信朋友圈,无意间看见许老师发的帖子,他好像也在东京。 我动了好奇心,也因为想念北京,厚着脸皮发了一条消息给对方:“您是不是真的在东京?若有时间想喝杯咖啡聊聊天。”对方回复说,过几天可以约时间。我回了句话。

不久同事 T 终于来了。他比实际年龄显得年轻许多,不胖也不瘦,戴眼镜有胡子,声音特别好听,他在店里对每一个员工都是一个态度,温柔。我们在咖啡馆聊了两个小时,话题始终徘徊在咖喱、音乐和各自的生活,换到廉价中华料理店继续聊,凉拌、木须肉、煎饺、扎啤和炒饭。那天晚上,我最大 的收获是确定对方没女友,有一句却始终挂在我心里,而且让我有点摸不清对方的意思。他说:“一个人挺好的,其实没什么一个人不能解决的事情,你说呢?”

二月下旬某一天 的一个下午,我和许老师约在了上野一家著名餐厅。他已经在里面,在可以观望不忍池的位置,和另外一位中国妇女聊天,两位面对面而坐。寒暄过后,我犹豫一会到底要坐哪一边,好心的妇女笑眯眯地建议坐在许老师旁边,因为“这样你可以近距离看看他”,我才明白在对方眼里我就是他的粉丝。果断否定也有点失礼,我坐到了他旁边。每个人喝了两杯饮料,到这个时候我才知道,他就是因为疫情暂时回不了中国,而且可能在日本待一段时间,到底多久还不确定。

我们三个继续聊疫情,当时街上 没戴口罩的东京人也不罕见,许老师因此认为日本人很“坦然”,我说其实我们还是挺害怕病毒的,只是因为买不到口罩,或许怕被嘲笑大惊小怪,毕竟当时的日本官方也说口罩并不能预防感染,不过这个说法现在想起误导了不少民众。聊完这些,这位妇女要回办公室,她离开后许老师建议我坐他的对面,说是这样聊得比较轻松。我就坐到他的对面,但也没能聊出什么,感觉我和他之间并不存在可以聊很久的共同话题,其实也不碍事,我并不讨厌和别人在一起陷入沉默的短暂时间。

东京上野的不忍池位于上野公园的西边,虽紧挨着汽车川流不息的马路,却还能够保持大自然的野趣,它曾经陪伴过夏目漱石、森鸥外和郁达夫等著名文人。春天还没到来的天空有些灰蒙,湖里的芦苇枯萎已久,但因为其水面上数不胜数的可爱野鸭 嬉戏着,整个氛围还带有一种喜乐。我想,在外边应该能听到它们的“呱呱”低鸣声。

▲上野的不忍池

我们的沉默没持续多久,有位女性跑到我们桌旁,也是中国人,连忙道歉说来晚了,然后她毫不犹豫地坐在了我这一边。看来这天他的安排是一种“流水账”,来了一个就走一个,有人走了又另外有人来找他,除了我之外,其他两位都是谈工作的。也许是因为剪了一头干净利落的金色短发,这位女性虽然穿着贴身的黑色连衣裙和外套,却没有一丝妩媚,更显出了个性和洒脱,真令人不敢相信是两个孩子的母亲。到傍晚许老师要回到浅草的旅馆,这位女性送他回去,我要走回上野车站,临走之前我和他拥抱了一下,好像这是他的习惯,那瞬间我又想起了那条围巾,虽然那天他并没有带。

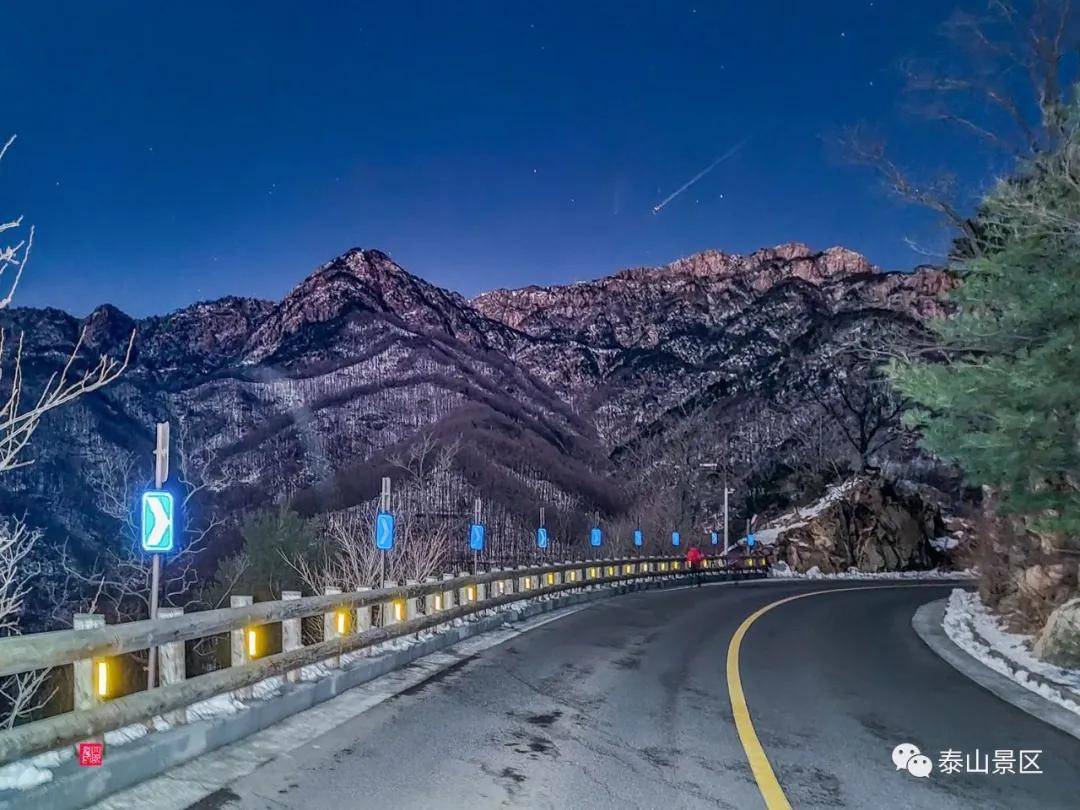

樱花快开的 3 月上旬,疫情愈发严重,街上的人明显少了。我上班时必须经过的新宿站东口,因为有扬名中外的不夜城歌舞伎町,平时一到晚上就挤满人,化了妆的女孩子、刚下班的年轻人、拉着行李箱的亚洲人和什么都想要拍摄的游客等,这些一碰上疫情都消失了。

有一次从咖喱店下班出来,和一位女同事走到“世界堂”(著名画材、文具专卖店)往前一看,我们俩哇一声都笑起来,五百多米的路都能瞭望到新宿站东口,走得好轻松,有些不现实。这个时候,我的一次性口罩彻底用完了,在哪儿都买不到。我每天回家把用过的口罩用消毒水洗一洗,晒干之后再使用,用了好几天的口罩表面已经起了毛,除了在地铁里之外都不戴了。

▲疫情期间的日本车站

有一次,也是下班之后,我遇到了一位中国女孩,是在药妆店帮我选唇膏的售货员。我们刚开始用日语沟通,后来不知不觉 开始用中文聊天,反正整个一层楼就只有我一个客人,她也闲得很。她问我怎么不戴口罩,我说买不到呀,她摇摇头表示不理解,说自己每天上班都非常害怕,母亲天天打电话来催她回来,她还在犹豫。也许心里的不安憋了太久,今晚决了堤的大坝似的,她的话滔滔不绝,我听了半个小时她还没讲完。

可能是因为祖国在之前经历过的种种,那段时间在东京的中国朋友都比当地的日本人警惕许多,我在微信朋友圈里经常看到他们发的帖子,说在东京哪个区域、哪一栋楼、发现了多少感染者,比任何日本媒体的报道都详细得多。

到 4 月没过几天,咖喱店的老板宣布停业,他给所有员工群发了一封邮件:“因疫情客流减少,另外考虑到大家的安全,干脆决定停业一个月。不过对这种突发事件我早就有所准备,哪怕几个月无法营业,咱们的店也不会倒,你们千万别担心。再次开业的时间会另外通知,请静待。”老板决定停业的第二天,武汉解封,而东京、大阪、福冈等七地进入了“紧急事态”,为期一个月。

▲首次“紧急事态宣言”之下的新宿,2020 年 4 月

幸好日本政府采取了扶助中小企业的政策,对于因疫情让员工休假的企业发放相当于员工 80% 工资的补助,咖喱店的老板也掏了腰包再补贴剩下的部分。就这样到 4 月底,我们所有员工都拿到了正常的月薪。收入有了一定的保障,就只顾自己的健康即可,有几位同事后来回忆这段时间说道:“就像从天而降的假期一样,真好。”

我有点想联系 T,想发些简单的问候,问问不上班的日子他怎么过,但因为那句话,我估计他也挺好过的。始终没勇气发信息,他也没发给我。不过那一个月的时间我并没有白费,每天去公共浴场洗澡(因为我的房间不带洗澡间),三天一次去超市购物(政府呼吁大家不要每天都挤在商场),偶尔去散散步,有几次走了四十分钟到空虚的新宿逛一逛,还有一次戴口罩去采访一家书店。

看了几本超厚的书,练习三味线(日本传统乐器),写完新的便当书,做便当、拍便当,或在阳台种苦瓜,事情还挺多的。除了这些,在室内的时间,我一直听音乐或听广播。后来听说,这几个月里 Netflix 等订阅制播放平台会员暴涨,但在“紧急事态”期间我愈发觉得难以集中精力,结果一部电影都没看完。疫情本身都太有戏剧性,在某种程度上,它已经超越了我们所认识的“现实”,我再也不需要通过影视作品获取的虚构性,来给自己的生活增添色彩。

《四季便当 II》

[日] 吉井忍 著

理想国 | 上海三联书店 出版

2020-11

(点击封面购买此书)

不确定的事情太多,未来很难预测,只能回忆过去填满脑部的空白。在紧急事态期间,我经常想北京。知道北京已经不再是我认识的模样,但我还是很想念她。有一次通过驻日美军的广播节目,我听到了美国女歌手特蕾西·查普曼(Tracy Chapman)的《快车》 (Fast Car) ,就想起了北京的“三号”。

你有辆很棒的车(You got a fast car)

我想要一张票, 去往哪儿都可以( I want a ticket to anywhere)

也许我们可以就此达成一致(Maybe we make a deal)

两个人在一起,总能到某个地方(Maybe together we can get somewhere)

什么地方都比这里好(Any place is better)

反正从零开始,不会有任何损失(Starting from zero got nothing to lose)

我们俩也许可以计划出什么(Maybe we’ll make something)

但我一个人无法拿什么东西来担保这些(But me myself I got nothing to prove)

你不是有辆很棒的车么(You got a fast car)

我做好了离开这里的计划(And I got a plan to get us out of here)

在便利店工作有一段时间了(I been working at the convenience store)

省出了一点储蓄(Managed to save just a little bit of money)

其实咱们不用去很远的地方(We won’t have to drive too far)

就开过州界,进去附近的城市(Just cross the border and into the city)

在那里我们找份工作(You and I can both get jobs)

这样应该可以明白生活的意义(And finally see what it means to be living)

曾经有一段时间,准确地说,已经知道离婚是不可避免的那一段时间,我寄居于朋友的家。朋友是在北京工作多年的俄罗斯人,中文讲得比我好,住在北京二环内的高档小区里。对面是著名商城,购物比原来我住的地方方便许多,宽敞的房间也让我过得舒服多了。但总忘不了那种感觉,不管你在做什么,感情、情绪和时间就如指缝的沙子,怎么握紧了手却一点一点地漏下去,最后你的两只手什么都没留着。朋友是高薪上班族,按时上班,下班的时间也非常准,到傍晚我准备简单的晚餐,等朋友回来一起吃,吃完继续聊,累了就看书、看电脑,偶尔去做按摩。

这家盲人按摩店就在附近,从小区出去走三分钟即可到。在那里第一次给我做按摩的就是他,摸到哪儿都是穴位,按得有劲。那天人比较多,一个房间里四个床都有客人,四位按摩师在一起自然互相聊起来,客人也偶然插点嘴,大家嘻嘻哈哈的。聊了些家常后,他知道我是来自东京的日本人,问我在东京做按摩一个小时要多少钱。我说按他这个技术五六百(人民币)大家都很愿意的,他听完乐得合不拢嘴,说那一定要去日本,赚钱之后娶一个日本女孩子,那不就挺好么。我说是是,到时候给你介绍一个。做完按摩我问他的名字,难得有按得这么好的师傅,以后还想请他做。他听完就说:“那叫我三号就行”。

那时候我并没到捉襟见肘那种地步,但考虑到未来未知的生活就不太敢花钱,一个小时 98 元的按摩,去了不到五次。每次我都是叫三号的,若他在做别的客人,我就回朋友家再等等,后来学会了,先打电话给按摩店约三号。后来我回国了,隔了半年来一趟北京,又住在朋友家,也顺便去做按摩,叫三号。他开始按摩前就问,“也是脖子不舒服,是吧?” 我确实喜欢按脖子,但以为这是常规的问答,按摩师随便讲的,所以简单回了一句,让他继续按摩。等到他问我的第二句,我才发觉他是认得我的:“你有没有帮我找好日本女孩子?”

我抬起头,看看他。他眼睛是完全看不见的,微胖,总咳嗽,他进来房间的时候总带有烟味,我在按摩店门口看到几次他在抽烟,平时也应该抽得不少。我说你怎么记得我?他说怎么会不记得,他能记住声音。他还说,我有一次带了一个俄罗斯的朋友,我说是。房间里只有我一个客人,我们俩就这么开始聊起来,他问我在日本的情况,我说一般吧,我也问他过得如何,快要过年呢,是不是要回家。他说肯定会回河南的,但感觉一年不如一年,越来越没啥意思,尤其是晚上,隔壁房间里姐姐一家人有笑声、小孩的哭声,热闹得很,而他在自己的房间里一个人躺着,那时候心里有种“说不出的感觉”。“所以呀,”三号继续道,他有时候也不知道该怎么办,做按摩也挺累,伤身体,“真想去日本,可是应该挺麻烦的吧,东西贵,我又不会讲日语”。然后他马上转移话题,说我的身材还可以,不瘦也不胖,再找个男朋友应该行的,总得找个伴呗。

后来只要有机会来北京,我都会去找三号,请他做一个小时的按摩。我发现他咳嗽越来越频繁,我劝他少抽烟,他笑一笑说没办法。每次做完按摩,我就想下次一定要带润喉糖,最好是日本生产的,让他高兴高兴,但每次我来北京就会忘记。去年 12 月份,我又在他那里做按摩,我的俄罗斯朋友已经回到莫斯科,我住在酒仙桥的酒店,还特意坐两趟地铁来找他。他问我下次什么时候来,我说过完年的三四月份吧,因为过年前后机票贵。他说好,然后没多久,新冠肺炎开始蔓延到世界各地。

▲疫情期间的日本

在东京租住的房里,我把这首歌重播几次,想着三号,担心他能否买到火车票、是否因疫情耽误了回家过年的计划,还想到他经常咳嗽那件事,担心会不会因为这事儿被别人怀疑、歧视或被直接隔离起来。

视频里的特蕾西·查普曼年纪还轻,其声音却醇厚苦美,她在描述一个贫困中的年轻女子,酗酒的父亲、离家出走的母亲,在便利店工作的她怀着一丝希望跟男友说,你有一辆很棒的车,今晚逃走吧。两个人先到了一个收养所,她勉强找到了收银台的工作,男友却一直在失业状态,但她相信总有一天,他们能在郊区买下一栋房子。歌手继续唱,这女子生了两个孩子,但男的还在外面喝酒,只有她一个人负担着生活的种种,当时带着希望和一点储蓄、为了新生活出发的她,哪怕换了个地方,还是逃不掉贫穷循环。

我想,她这辈子最开心的时刻应该是在歌中副歌的部分:

记得曾经坐在你的车上(I remember we were driving,driving in your car)

速度如此之快,我恍如微醺(Speed so fast it felt like I was drunk)

街灯飞逝在我们的面前(City lights lay out before us)

蜷缩在你温暖的怀抱里(And your arm felt nice wrapped ’round my shoulder)

我突然感到自己并不是一个人(And I had a feeling that I belonged)

而且觉得我也能有另一种人生、不一样的生活(And I had a feeling I could be someone, be someone, be someone)

歌中的“belong”一词,刺进了我心底,那就是我一时以为找到的、然后又失去的感觉。回到东京,我最需要的也是这个感觉,透过打工间隙的闲聊、与编辑或采访对象的交往,或与居酒屋熟客之间的几句寒暄,这些一不小心就会错过的小事的累积,让我慢慢找回了一种归属感,让我踏实地度过每一天。就像特蕾西·查普曼唱的那个女孩子,哪怕换个地方,靠别人,这些都不会帮你解决本质上的问题,也不会让你找到出路,因为再新的环境,再亲密的情人,时间久了也会成为平凡的日子和它的一部分。

我们在这些平庸的日子里,只能不停地寻找自己和他人的接触点和所谓的小确幸。人生就这么严肃地对待你,而能够让这么眇小的我们向前迈步的,很多时候就是这么点小事情,一次见面、一句话、一个眼神或忘不掉的一个情景。哪怕疫情已渗入生活的每一小节,这一点还是没有变。

紧急事态期快要结束,某一天傍晚,我接到一个电话,来自许老师的房东,他开着车问我要不要去吃火锅,我还听到许老师的声音,原来他去了一趟夏威夷,又回到东京。从那天晚上开始,我有了几次和他们吃饭、聊天的机会,人数总是不多。对我来说,这样的聚会像回到北京一样,不仅仅是因为语境,还有某种中国大陆人才能酝酿出来的温情和轻松随意的谈论,跟他们的接触让我发觉自己是多么想念那里。许老师一般都在听别人讲话,偶尔夸对方,表示同意,他有一种带着行动力和知性的好奇心,一听到好玩的事或人,他就说:“诶,那我们就去看看吧!”

不过经过这些交往,我对他的印象和理解还是不变,就是一位很活泼的中国知识分子。他才思敏捷,也许因为当主持人的时间比较长, 能随时发挥,带有强迫性的亲和力,其话语简短、概括性又强。就是因为如此,我总觉得他本能地避免让他人过于接近他。

这段时间打开微信,偶尔能看到“单向街书店”公众号发出的《十三游》,透过他的视角表达出来的日本,和他本人给我的印象一样,看细部都觉得有魅力,却很难抓住整体。有意思的是,只有过几次接触的三号能够在我心中引起那么强烈的共鸣,而对日本有深厚的理解,而且在这段非常时期和我处于同一个城市的许老师,却和我保持拘谨的平行线。

到六月中旬,许老师要回祖国,航班时间也定下来。他的房东乘他听不懂日语,悄声跟我说道,打算开一次送别会,买一个蛋糕,叫些外卖,大家喝喝酒送送他,我也表示赞成。但等我们把这个计划告诉他的时候,他抖着腿,笑着说一句,他很害怕这样的场合。我没法知道他临回国时的心态如何,但至少从他的表情能看出来,不是喜悦或期待,而是忧伤和焦虑。这段时间,他经常提及他的“家”,指的是位于浅草、他隐居了四个月的旅馆和房东夫妻,他说要尽快回日本,要回到这个家。和我同龄的男性重复说的这些话,引起我的恻隐之心。谁不是那么脆弱,我们就靠这些细节,甚至是幻觉,顽强地找出快乐并继续往前走。

在他离开东京前的两天,我 刚在居酒屋点了一杯 Highball(威士忌苏打调酒)和凉拌豆腐,就收到他房东发来的消息:“因为疫情,无法举行欢送会。特此号召各位好友录一个简短的小视频。” 但这段时间的感染数还在控制之中,于是我猜想,他真的不想搞得太隆重。看完消息,我和居酒屋老板娘说了一声,把酒杯和小菜都留在吧台上,走出门外拍了十五秒的视频,说我们已经开始想他了,要早点回来,一路平安,拜拜。视频是发给房东了,但我不相信许老师就这么离开东京,从他易忧伤的性格推测,也很难想象他在东京的最后一个夜晚会把自己关在房间里,并能睡个好觉。果然,航班起飞的二十个小时前,他发来一条简单的留言,看完我理所当然地拿起地铁卡,赶到他临时办起的小小聚会。

许老师经十四天隔离,回到了原来的生活轨迹上,东京也渐渐恢复了之前的节奏,我们的咖喱店也在其内。有一天的晚班时段,我见到了同事 T,我准备给客人端咖喱时,他过来要我发一个消息给他,问他为什么,他说是因为疫情期间手机坏了,所有的联系方式都没了。我先把咖喱送过去,回来又问他,疫情期间在干嘛呢?他说也挺忙的,先买了个大冰箱,因为想准备独立开店,毕竟在这里工作几年了,店主催他尽快要有自己的店。他还说这段时间 开始在网上卖二手衣服,看来他还是有眼光的,几件旧衣服随便卖卖轻松赚到五六万日元,他说家里还有一堆货,应该可以当做开店资金的一部分。

晚上的客人本来就比白天少,疫情后客流又没有完全恢复,那天我们有足够的时间聊天,店主也对我表示适当的关心,问我的近况,又问我已经出来的政府补助金项目有没有申请到。还有另外一位同事说,他决定离开东京回九州,本来就要回去开咖喱店,只因为疫情把计划提早了几个月,到时候欢迎大家来九州吃他的咖喱。听这些我忽然发觉,在每条街上鳞次栉比的小铺,也都是我们这些小人物费心准备的结果,每一家店的故事、每一个店主的人生经历都不逊于任何大商铺和大老板。这样想来,疫情带来的经济危机以及无数小铺的倒闭,也够残忍的。

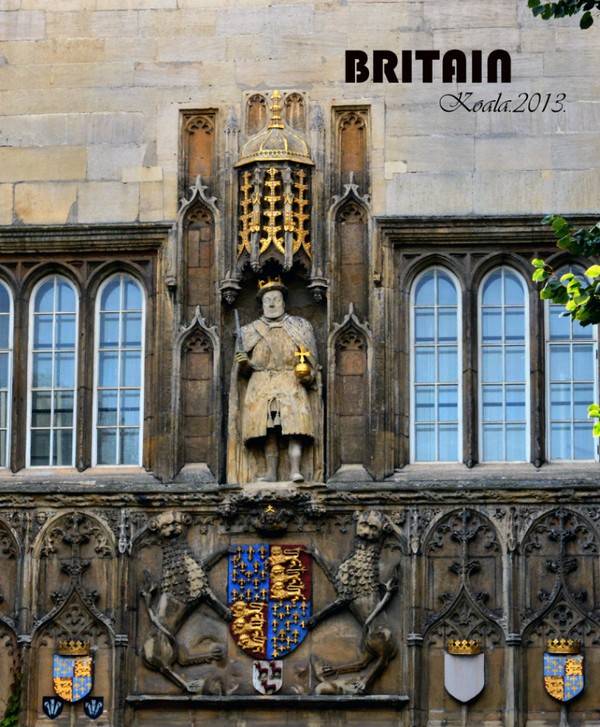

▲日本经济受到了疫情影响

那天回到家,去了一趟公共浴场之后,我才想起给 T 发信息的事情。他马上回了“谢谢,不好意思”,我发了一个表情,带太阳镜的小女孩竖大拇指说 GOOD,然后准备关闭屏幕,想早点睡。但他很好奇地问起,这是什么玩意,没见过。我说中国有很多这种表情包,这是一个韩国女孩,可以说是小童星吧,原图来自很会晒娃的她妈妈,后来大家疯狂转载。

其实我蛮喜欢中国的表情包,和日本的 stamp(贴图)有点不一样,更幽默,有些中国朋友发的表情挑得恰到好处,我很欣赏这种技巧。刚给他发的表情,在中国早就过时了,若对方是微信上的中国朋友我会慎用,但发给 LINE 上的日本朋友我觉得没问题,既可图个新鲜,但这我没告诉 T。

关掉聊天屏幕,准备入睡,突然哭笑不得,感觉自己一个人穿梭在两个世界之间,也不知道到底 belong 于哪方。躺在床上伸懒腰,好久没去按摩了,我想起在按摩店门口抽烟的三号,也许他也有过同样的感受,他也在寻找。其实在我心中的那身影已经不是真正的三号了,就像那些视频里的日本一样,看似真实但如隔着一层膜,只存在于我的伤感中。三号,我们一起努力吧,也多多保重,若下次在北京还能见到,我一定会带给你细心挑选的润喉糖。

《单读 25:争夺记忆》现货发售中!

记忆不能编造,但可以争夺

▼▼争夺记忆