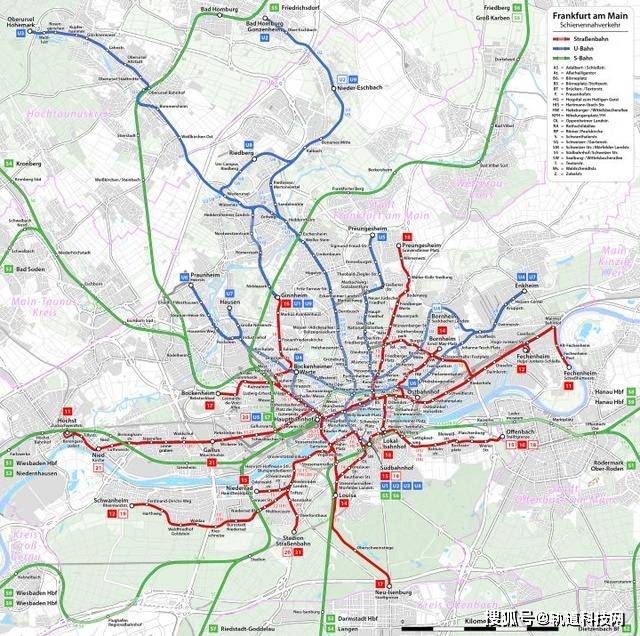

首先,这是一个统计口径的问题。以法兰克福为例,下图是法兰克福的轨道交通网络图

这个图还没有包含全部的S-Bahn,所以再看下面这张图,绿线是S-bahn,彩色线是U-bahn

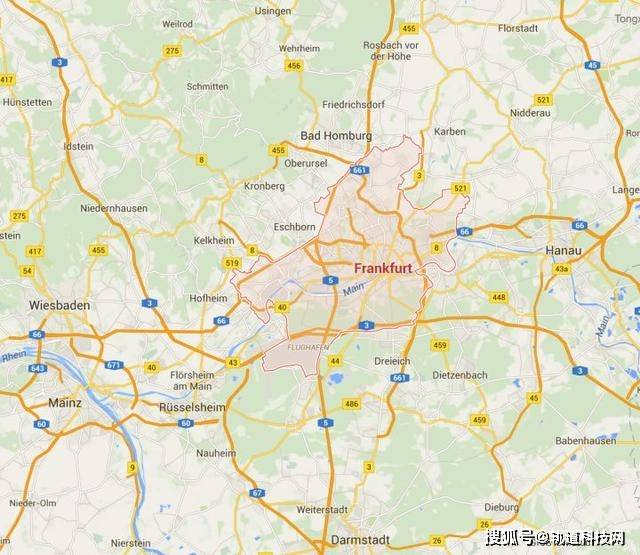

下面这张图红线是法兰克福的city limits:

所以说法兰克福的轨道交通系统服务整个大法兰克福地区,而法兰克福行政规划上的边界只是法兰克福真正市区的一部分,更是远小于大法兰克福的概念

同样根据维基百科的数据,行政区划定义的法兰克福city人口只有70万,但市区人口222万,大法兰克福的人口更是有550万之多。

相比之下,中国一般的二线城市,比如青岛,虽然号称全市900万人口,但大部分是下面区县的人口。真正的青岛市区,也就包括市南区,市北区(包含旧四方区),以及李沧区和崂山区的一部分。市区人口应该也在200-250万人口之间。即使将老黄岛区(未合并胶南以前的黄岛区),以及城阳区的东半部包含进来,也不过是350万左右的人口。

所以也就是说,如果按照一致的统计口径,法兰克福应该起码是跟青岛差不多大的城市。那这个级别的城市修地铁是无可厚非的(青岛地铁目前3条线在建)

当然,即使人口统计采用统一口径,欧洲城市平均的地铁发展水平还是比中国相似城市要好,比如还是以法兰克福为例,上面的图片中体现出来的快速轨道交通的路网密度就很高,如果再加上有轨电车的线路,路网密度高的惊人,显然不是中国同类城市可比。当然德国城市轨道交通在欧洲是相对发达的,法兰克福在德国也是相对发达的,但即使是欧洲普遍情况,中等城市有轨道交通的也确实比中国多。这又是为什么呢?

第二条原因,欧洲毕竟还是比中国发达多了。

这个发达一方面是体现在票价水平上。德国的人均GDP是中国的5倍左右,单看城市人均工资也有中国的2-3倍。所以尽管德国地铁票价大概单程在1.5-3欧元左右,大概是中国的3-4倍,民众也可以承受。而中德地铁建设成本的差异远小于票价的差异。所以欧洲的轨道交通可以通过售票回收更多的建设成本。

另一方面体现在出行需求上。欧洲城市虽然郊区化程度没有美国那么过分,但也还是远高于中国,所以往来法兰克福市中心和周边的卫星城和城郊的需求高于中国类似二线城市如青岛城阳区和市中心的需求。在城阳、黄岛这种地方,还是有很多本地居民跟青岛市的关系有限,去的也不多。所以也就不需要轨道交通来服务这种长距离通勤的需求。

第三条原因,欧洲城市发展更早,有更多轨道交通的遗产

世界交通发展的历史中,基本上19世纪以前是以马车为主,19世纪到20世纪早期是以轨道交通如火车、有轨电车为主,20世纪中期以后是以私家车和公共汽车为主。

欧洲发展较早,所以很多城市在20世纪初、汽车普及以前就发展了比较密集的铁路网,除了服务城际交通以外,也服务于城市通勤需求。此外专门用于城市交通的有轨电车网络也非常发达——在那个年代,有轨电车并不存在因为跟小汽车共享路权效率过低的问题。所以今天的很多欧洲城市轨道交通,是利用当年有轨电车和通勤火车的线路和路权,不断改进的结果,而已经形成了轨道交通网的话,可能新建轨道交通也相对更划算一些,也更符合当地居民的出行习惯。

相比之下,中国虽然19世纪末开始也有很多现代城市出现,但民国时期的中国非常贫穷,普通老百姓的需求没那么高,也支付不起哪怕是电车的费用,所以城市公共交通也比较少,只有少数几个大城市有少量以电车为主的公共交通。

当时的中国城市实际上规模也远不及当时的欧洲城市,比如曼彻斯特1910年就有260万人口,中国当时最大的城市上海1910年的市区人口也不过130万,甚至直到1936年也不过只有300万人口,青岛作为当时的直辖市之一和第7大城市,1936年才只有57万人口,至于今天的重要大城市西安1930年城市人口只有12.25万,相当于今天的一个县级市,这么小的城市,都不太需要公共交通

而等到8、90年代中国收入水平提高,城市化进程加速,开始出现很多新的中型城市时,这时候公共汽车因为其更低廉的建设成本、以及更容易跟小汽车兼容的特性,已经成为了城市交通的主流。而它们并没有轨道交通的遗产,新建成本也比较高,对于这种中等运量的需求可能并不如新建BRT划算。所以我国的中等城市,未来可能会主要以BRT满足城市快速交通的需求。