在镗钯街,有一条60多米的残巷——崇德里。80多年前,这里是中华文艺界抗敌协会成都分会、李劼人嘉乐纸厂的办公地点;10年前,这里成了低洼棚户区改造项目。在设计师王亥的匠心独运下,对崇德里留下的3座老房子进行了保护性改造。如今的崇德里,融汇了川西民居和现代艺术风格,是历史文化与现代时尚的结合。一抬头,可以看到IFS;一抬脚,可以走到太古里;一抬手,你能触摸到的是一座城市的记忆……被保留下来的不仅是建筑,更是一份成都的乡愁。崇德里成为成都市老建筑保护、活用的典范之作,2014年列入成都市历史建筑保护名录。

人没有记忆就回不了家

世间所有的相遇,都是久别重逢。王亥与崇德里的相遇,用他的话来说,就是一个“故事时刻”。

王亥出生于上世纪50年代的老成都,在华兴街出生,在和平街读小学,三中读中学,当时就有同学住在崇德里,春熙路、东大街是他从小成长的生活圈,自称地道的成都“街娃儿”。考入四川美院后,他与何多苓、周春芽、张晓刚、罗中立是同学和同门。1979年,还是学生的王亥就以油画作品《春》夺得全国美展二等奖。但王亥对成都的记忆停留在了1987年。那一年他去了香港生活,画画、开私房菜、去凤凰卫视录节目、做空间设计,自称“杂家”,金庸、蔡澜、倪匡等都是他的座上宾。有段时间,他每个周末从香港飞回成都,当“周末设计师”。这个房地产项目完成后,他决定回到成都生活,房子就买在了镗钯街附近。“人没有记忆,就回不了家。建筑就是最好的记忆技术,我们把记忆保存在房屋的每一个角落,每一根柱子上。”王亥说,面对急剧发展扩张的城市,自己感到有些陌生,记忆中的老成都正在一点点消失。正是在乡愁无处寄托的状态下,他与崇德里重逢了。

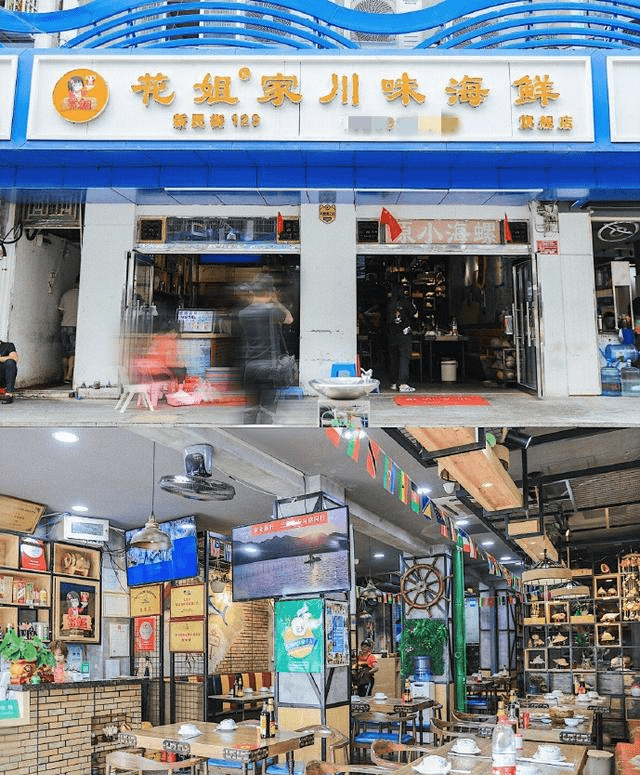

当时的崇德里是一个60多米的“断头巷”,棚户区改造项目启动后,只剩下3个破败残缺的院落和一个教工宿舍,入口处与公厕相邻。有人提议修一个社区公园,也有人说干脆修成停车场。机缘巧合下,这个项目被交到了王亥手上。那天晚上,王亥从家里走出来,路过一家24小时书店和青年空间,沿着镗钯街走到崇德里。当他面对已经被定为危房的破院子时,却看到了自己熟悉的老成都记忆:石库门、天井、木梁……从崇德里出来后,王亥立刻告诉合伙人:“我命中注定要来做崇德里,这里非我莫属!”设计方案很快就想好了——“谈茶”“吃过”“驻下”,分别是茶舍、餐舍和设计酒店,而这3个词语正好代表了成都人的生活方式。“一条街也好,一个城市也罢,对曾经生活在这里的人最重要的是它的标志性,比如老街小巷,我找得到这条巷里,它就和我的记忆、曾经的生活经历建立起联系,我才能感觉到自己的经历与存在。”王亥说,“崇德里的保护,我和合作伙伴确定了一个主题:‘一个城市的回家路’,实际上也就是我的回家路。我很希望能够保留一点点成都的记忆。”

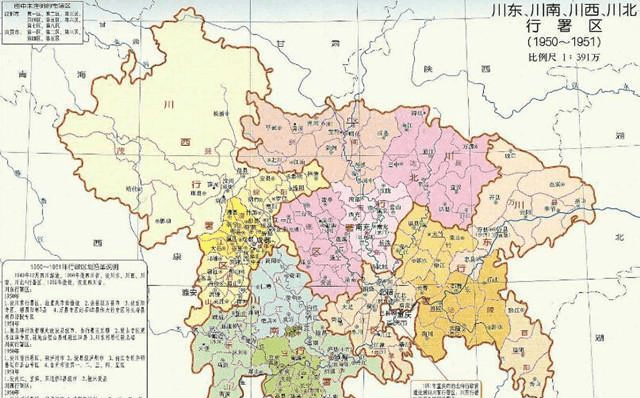

抗战“笔阵” 李劼人为成都文协安家

据袁庭栋的《成都街巷志》记载,“崇德里北起中东大街,南接红石柱横街,原来是无名小巷。”王亥说,古时“五户为邻,五邻为里”,“里”和“巷”同义,但前者是源于江浙一带的称谓。崇德里在老成都东门,东面靠近合江亭一带被老成都称为“水东门”,是商业和交通的枢纽,民国时有很多外地商人在这里经营生意、置地建房。1925年,一个叫王崇德的商人买下了这块地,并以自己的名字命名,这便是崇德里的由来。

历史上,崇德里还留下了成都著名文化名人李劼人的足迹。1938年3月,中华文艺界抗敌协会成立,云集了当时全国的进步文人。次年1月,在成都春熙路青年会召开大会,成立中华文艺界抗敌协会成都分会,李劼人、周文、熊佛西被选为理事。成都文协实际上是由中共地下党领导,活动和成员经常被国民党特务跟踪监视。由于没有固定办公地点,十分不便。

当时,为满足抗战期间作为大后方的四川用纸的需要,李劼人在乐山开办了四川第一家机制纸厂——嘉乐纸厂,其成都办事处便设在崇德里——当时崇德里北面还与东大街相通,因此还叫东大街22号。为方便成都文协办公,李劼人主动提出将崇德里3号院作为成都文协的办公地点。他说:“我这里纸墨笔砚、桌椅板凳、粗茶白水、电灯电话,全部现现成成,我就一概负责了!”

1939年2月16日,成都文协在崇德里出版了会刊《笔阵》,叶圣陶、牧野任主编,李劼人、萧军等人任编委会成员。成都文艺界在该刊物上发出怒吼:“在民族解放中,各人都站上了各人的岗位,文化人唯一的岗位就是笔”,她“蘸着难民的眼泪,蘸着战士的赤血,蘸着文艺工作者的脑汁,描绘我同胞遭倭寇残杀的图画,描绘我战士抗战的英姿,也写出敌军禽兽的行为”,并“攻击潜在社会层里的封建余孽、汉奸的丑恶,迷离在人间的黑暗,死缠在人民身上的苦索。”

《笔阵》创刊于1939年2月,1944年5月停刊,历时五年有余,共出版30期,在此期间,刊物刊登了郭沫若、茅盾、朱自清、王朝闻等名人的大量文章,成为抗战时期中国最具有影响的文艺刊物之一。

崇德里除了是李劼人和成都文协的办公地点外,还聚集了许多名流大家。成都骨科医院的创始人杨天鹏在崇德里住了多年,并将医院的住院部设在了自己的住处;著名画家李行百在崇德里度过了青少年时期;川剧丑角泰斗刘成基也在这里生活了许多年;而为人熟知的成都著名作家、美食家车辐也在崇德里住过。当时的崇德里会聚了众多进步人士,他们来拜访住在院落里的大家,相互交流探讨,使崇德里成为成都文艺界活动的一个中心。

城市的保护实际上是保护历史,保护群体的记忆和文化。如今,中西合璧的石库门与川西民居建筑风格,共同组成了崇德里独特的建筑风貌,更难得的是,这里保留了一分雅致的人文气质。

最成都最国际 每根柱子都是命根

“历史是不可逆的,时间也是不可逆的。”在王亥看来,对老建筑保护的最好方式便是保持它的现状,使其凝固在“此时此刻”,而拼命想把老建筑恢复旧样,其实是个误区。老建筑具有的审美价值与新建的使用功能在设计中需要相对分离。老建筑具有审美性,要“留白”,要做的是植入功能。当崇德里3个残破不全的院落被交到王亥手里的那一刻,他明确提出了两个概念:第一,不动一梁一柱,能保留到什么程度就保留到什么程度;第二,一定会给这座城市一个“最成都”又“最国际”的崇德里。

崇德里改造,王亥说是“摸着石头过河”,这1000多平方米的空间耗费了整个团队450天时间,而他只有20来天离开过现场。院子中的房屋开间、进深、层高、架构不做变更,梁、柱、椽、枋都使用原来的木构件,破损处尽量修补,实在朽得“扶都扶不起来”,才把腐坏部分去掉,嵌一块新木头进去恢复功能,梁实在不行才加根新的,而被拆除的部分,都是工人们手工一点点剔除,其成本远远高于拆除重建。

崇德里3号院被岁月侵蚀得最厉害,就连瓦顶都没有了。王亥也不打算新添砖瓦,他拒绝做旧,坚持“不落架维修”,“哪怕是残片,哪怕是废墟,它也是独一无二的。历史是什么样就什么样,不能造假。我不能把真古董变成假古董。”对老房子里一柱一瓦“原封不动”的坚持,让工人都说王亥是个“疯子”,王亥听说后哈哈大笑:“我不是疯子,是个骗子。”

王亥坦言,这个体量的项目从没有人做了450天,自己每天在工地都觉得很绝望,因为有无数问题要寻找两全其美的解决方案。他尝试了一种新旧嵌合的关系:“我们聊天的这个地方叫‘谈茶’,它不是茶铺,是一个文化空间,茶具是我自己设计的,椅子是丹麦家具设计大师的作品,具有西方功能主义,同时有中国明式家具的特色,和空间形成了同一结构体系下传统与现代的对话,这就是嵌合。”秉持着“应保尽保”的原则,崇德里尽量保留、利用了每一块砖、每一片瓦片、每一根房梁,今天的崇德里既是老成都,又是最国际。

崇德里的每一根柱子都像是王亥的“命根子”。柱子上刻满了岁月留下的痕迹,都是百年前的木头,但剥落的漆色,甚至被虫蛀出的洞眼,在王亥坚持下,都全部保留了下来。柱、梁、榫头腐朽了,便削去毁掉的部分,补嵌一块新木头进去,新的和旧的交代得一清二楚。有意思的是,王亥曾经为“吃过”餐厅买了一套价值百万元的德国顶级橱柜,但为了保留餐厅中的一根老柱子,这套橱柜被切割成U 形,这在他看来是理所当然的——“橱柜再顶级,也得给历史让位”。

崇德里1号院子保留得最完整,只取了两个椽方。但这个空间中有三根柱子,取不取?这让王亥纠结了很久。“我和合作者经过反复讨论,我的意见是坚决不拆,进行加固后重新改造空间,尽管费用相当大,但是我的合作者被我打动了。最后效果获得了所有人的认同,包括建筑界、设计界、城市的管理者都很满意。”王亥说,这个决定源于自己的一段童年回忆:小时候在茶铺,经常抱着柱子耍,躲在柱子后面观察哪个老茶客要走了,自己就去喝“加班茶”……说起这段有趣的往事,王亥站起来抱住了柱子,开心得就像一个孩子,仿佛回到了童年。崇德里不仅倾注了他的心血,也了却了他的乡愁,正是一个个老成都的记忆,铺就了一个城市的回家路。

陆离/文 胡大田/图