一个人的行走

□刘恩崇

我追随春天的脚步,行进150公里的路程。穿越无数村庄,贪恋于油菜花主宰的原野如锦缎般在视野中铺成,恍若与金色的年华匆匆相遇,又擦肩飞逝。

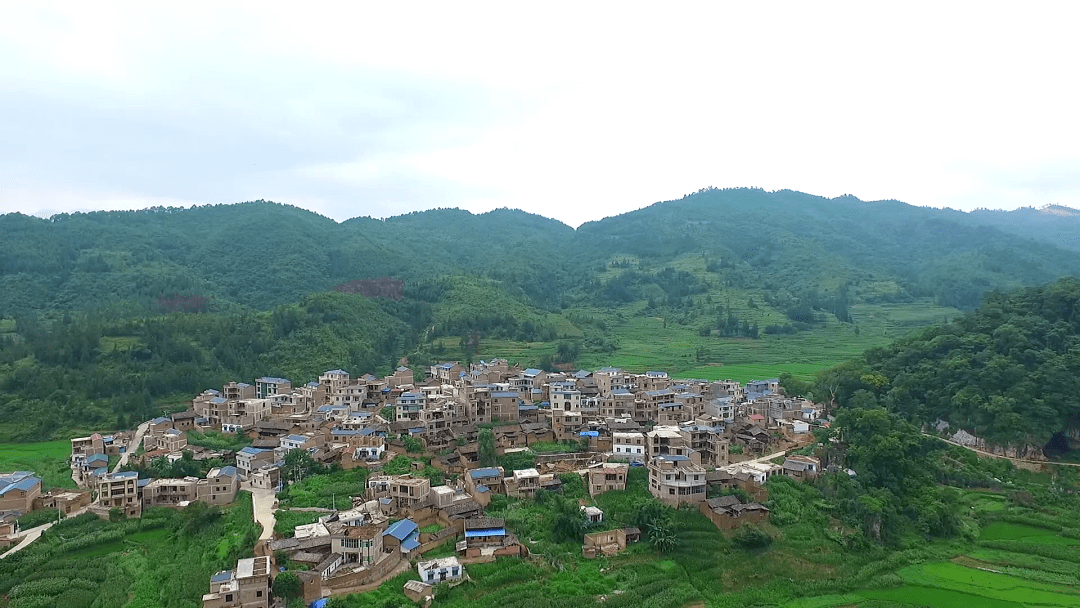

到达目的地,在等待的过程中,为打发时光,我踏进附近的观音山。时隔两月,有久违之感,像经历了太多伤痛,与老友在此重逢。

沉默已久的大自然,昨夜喜迎一场小雨。仿佛不经意间,春天就拉开了帷幕,热热闹闹的花事,在各自的地盘隆重上演。浅墨色的艺术墙,壁立于观音山的正面。恢弘壮观的历史画卷,让镌刻在上的英雄好汉们,仿佛穿越时空,从风云变幻的历史深处向我走来。

从观音山右边的石阶拾级而上,我看见地势低洼处,一株含苞待放的海棠,与一棵盛放的白玉兰好似在低语呢喃。草地上,覆盖着如雪的白玉兰,湿漉漉的花瓣,惹人心生爱怜。萎黄的草地泛起的嫩青,挂着清澈的雨滴。

继续往上攀爬,台阶左边,大面积的旱金莲,宛如密密麻麻撑起的小伞。叶片中央的凹陷处,一颗颗闪亮的露珠,俨然一只只仰望天空的眼睛。

台阶右边的斜坡地上,刀脂木、冬青、石楠、蔷薇相安无事地簇拥在一起,营造出一片赏心悦目的繁盛景象。

峭壁上,迎春花张开臂膀,如瀑布般激情奔放。凝视满地凋零的落花,徒增了几分落寞。这是一年一度的痛,治愈不了,在劫难逃。

半山坡上悬崖边的石龛里,供奉着一尊泰山石敢当。徘徊在泰山石敢当附近,想起两年前爬观音山时的情景。

那天清晨,我跟随一个夹着拐棍,在我前面迈力攀登的老人走了50级台阶后,我们不约而同地在泰山石敢当前伫立。老人大汗淋漓、喘着粗气,我递给他两张纸巾,他接过,擦了擦汗,小心翼翼地将拐棍立于石壁,颤巍巍地站正后,整理了一下衣袖,闭目凝神,翕动嘴唇,念念有词。

我下意识地把自己当成了不是旁观者的局外人。静待老人做完后,我将拐杖递给他,叮嘱说:“老人家,下山慢点,走累了就停下来歇歇。”“谢谢幺妹,你也慢点。”

目送老人一瘸一拐下山的身影,我感动于与一个残疾老人的不期而遇。那种惺惺相惜,就像很久未见的亲人,匆匆相遇,又匆匆作别。

收回记忆,一路向左。我知道,山那边的土屋里,供奉着观音,但我从未涉足过那里,不是不想去亲近,是因为心存敬畏。此时此刻,生机盎然的观音山,似乎“前不见古人,后不见来者”。我,成了观音山唯一的游人。

伫立在观音山的制高点,遥望对面的山壁上,“永宁”两字在目光中闪耀,红色的祝福,仿佛在慰藉苍生。脚下,点点新绿吐露枝头,辛夷花、桃花、李花、梨花、樱花在平地上、绝壁上竞相绽放。气象万千的大自然,无时不在以魔幻的方式塑造自己,极尽萧瑟酷寒后,又重放光芒。

我看见蜜蜂纷纷造访山野,我听见鸟儿站在枝头上低声吟唱。人类与万物的和谐音符,因为有万千生灵的积极参与,世界才变得如此蓬勃美丽、生机盎然。

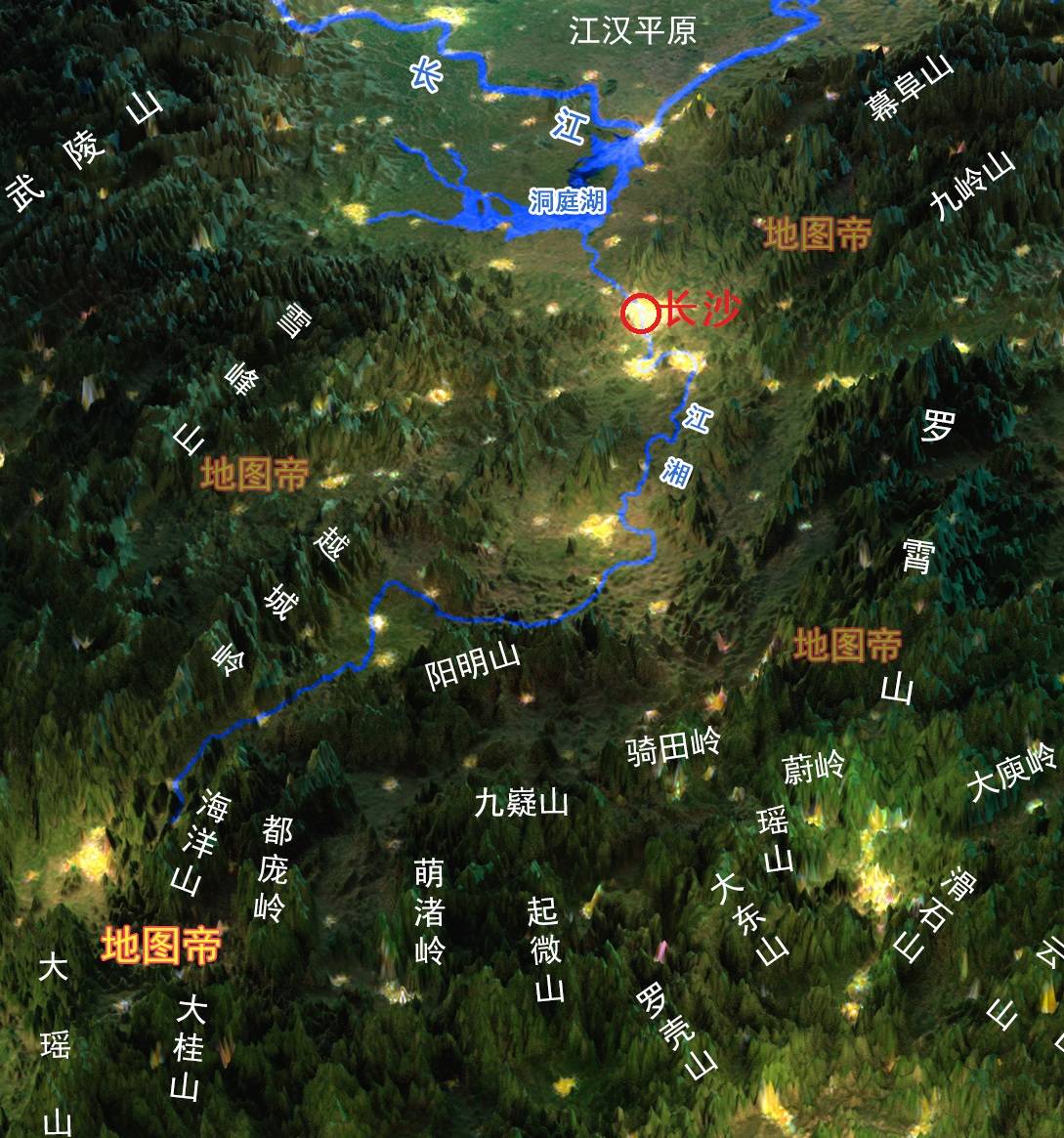

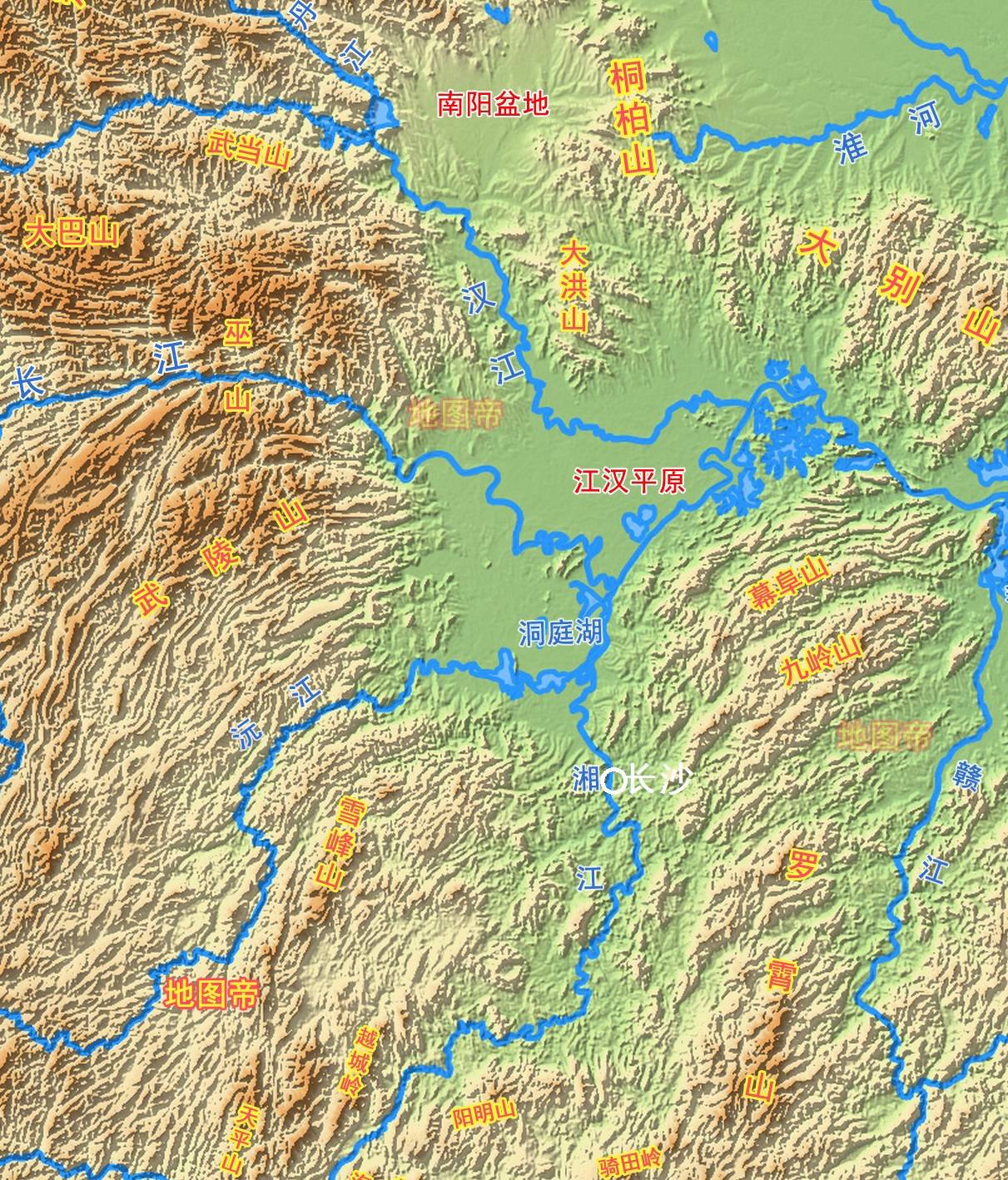

环顾四周,群山环抱。双手合掌,闭目祈愿。此时此刻,我清晰地听到:奔腾不息的永宁河,从观音山以北的高山深谷中奔腾而来,横穿薄雾缭绕的湿地公园,绕过叙永县城,从容不迫地流向远方。