来源:新民晚报

在走出大凉山之前,我以为,全世界只有我的故乡才有石榴。两列南北走向的大山,把一条蜿蜒曲折的安宁河夹在中间。岸上的生灵仰仗河里的高山泉水,得以葳蕤繁衍。

我的故乡就在安宁河畔一个叫大中坝的村庄。村子小,石榴却极多。河坎、沙滩、荒地、沟渠边沿、道路两边……只要有一把泥土几星水汽,就有一棵或几棵繁茂的石榴树。尤其是村子里,房前屋后,三五棵成林,七八棵成片。生活在那里的人们,把石榴跟梨、桃、柿等一样,当作为经济作物来伺候,得看挂果率和收成。而从大中坝走出来的孩子,念念不忘的,却是石榴的模样,从开花到落叶,从果实到气息;如同离开娘的孩子,永远忘不了的,是母亲的牵挂和叮嘱。

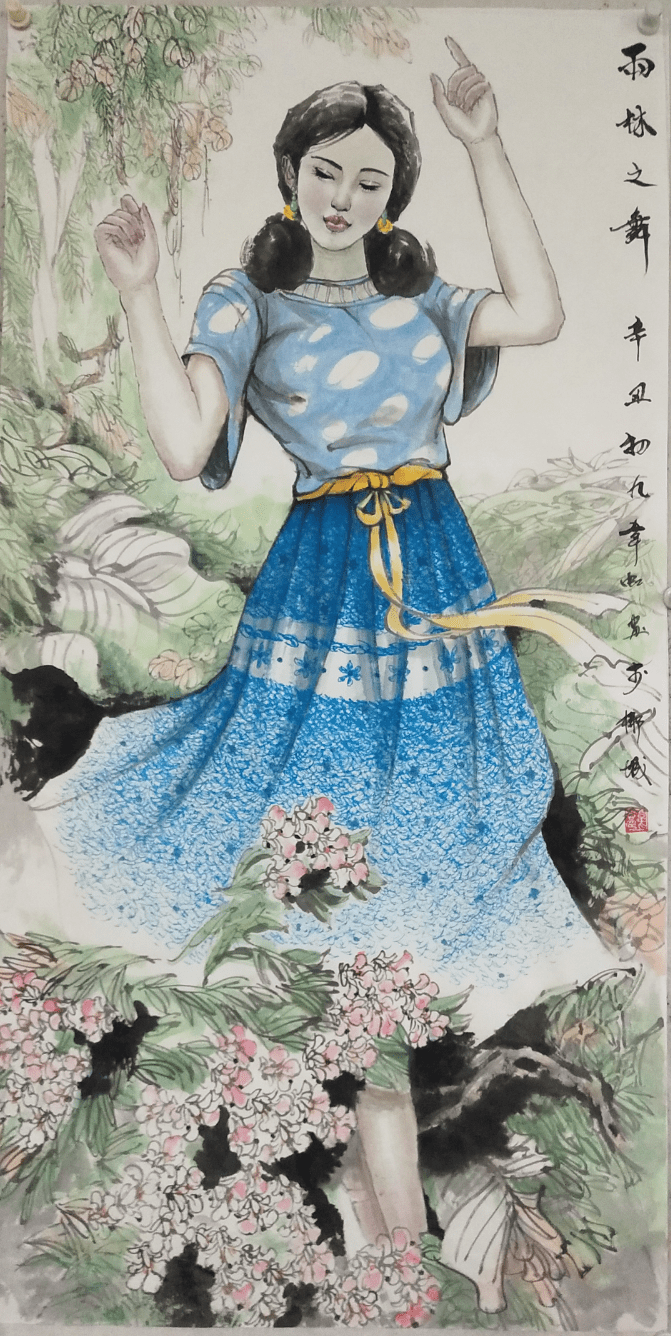

依我看,春天不是从日历上开始的。历书上的春天总比自然界的春天节奏快,历书上的春天来临的时候,人们还裹在厚厚的衣裤里,臃肿得看不出春天的样子。可是石榴忍不住了,把积攒一冬的激情很大方很潇洒地,用暗色调的粉红在枝头上宣泄出来——不是花苞,而是叶芽。从树根到树梢,每一根枝上都长出薄薄的一片两片叶子,带着蓬勃新鲜的酱红。近处查看,像一夜之间生出无数带着婴儿红的小手,欢呼并拥抱无形的春天;隔一段距离远远望去,整片石榴林犹如穿上薄如蝉翼的霓裳。春风携带着豆麦花之香拂过,霓裳便巾袂起舞,扬起来,飘起来,犹如村庄为下地的劳作者和返乡的远客挥动的红纱巾。

桑葚青里透红,燕语莺歌,农人开始收割冬小麦的时候,石榴树的叶片绿得像一片片翡翠,叶面上了釉一般,闪闪地反着光亮。蜜蜂正忙呢。石榴树葱茏的绿叶间,繁星一般绽开火红的花朵,是它们打蜜采粉的好去处。石榴花的骨朵外面是一层肉肉的皮,顶端像顽皮的孩子嘟起的嘴巴。绽放的时候,嘟起的嘴巴乍开,变成五星或四星的花萼裂片,花萼裂片内部,裙裾一般围着一圈多皱的花瓣,每一片花瓣都呈叶儿形状,像小小的蒲葵扇,自由舒展地伸到裂片外面。那才真叫薄如蝉翼呢。中间是鹅黄色的花蕊,里面藏着花粉,正中蜜蜂的意。石榴树林里,整天嗡嗡嘤嘤,热闹非凡。听听那繁忙的声音,懒汉可以改过自新,勤劳者会更加辛勤。

除了红色,石榴花还有白色、黄色、粉红和玛瑙色等多种,独以红色为最。

石榴花有雄雌之分,一开花便能分辨。雄花,花丝无毛,花尾又尖又细;雌花,花尾带有子房,花朵中的花柱又长又壮。雄花开不多久,就会自然落下——花期中的满地落英,除了纷飞的花瓣,还有完成使命的雄花。雌花的子房渐渐长成铃铛一般的青果,从前嘴巴一般张开的花萼裂片,退去了红色,一色青绿。花萼裂片随着果子变大,越来越像圆圆的果子头上的一顶皇冠。小南风轻轻吹过,石榴果便与树枝一道荡秋千,那份闲情与自信,自是陶潜也莫及的恬静与自然。

农历七月半前后,石榴便成熟了,挑选果皮平滑圆润的摘下,打开果皮,分瓣儿排列着玛瑙一般浅红透明的石榴籽。石榴是极好的水果,具有平肝养胃,消痰化食,清心明目功效;还可以抑制癌症,兼有食用和药用价值。吃法却有些讲究,那就是必须把透明的石榴籽从石榴瓣儿上撸下来,再放嘴里。1984年,村里来了一群架铁塔的工人,村里人好客,送给一个重庆铜梁人几个石榴,他吃了一个便摇头摆手说:“里面的籽倒是不错,就是皮太难吃!”原来他把石榴当苹果,捧起来便啃。

石榴不仅可以做水果,还可以带到供桌上祭神。传说,石榴是从阴曹地府传到阳间来的,从前专为冥府高官受用。打鬼的钟馗耳朵上别了一朵火红的石榴花,不知是否与这个传说有关。七月半祭祀祖先,八月十五敬月兔,安宁河两岸,有哪家供桌上不摆石榴的?石榴原本寓意多子多福,也是丰收的象征。

金秋,雁儿北来,家燕南归。收获后的田野,只留下静静的草垛。忙碌一年的人们安静地坐在屋檐底下,任秋风在身上吹拂。季节搁浅在秋声里。石榴叶子变成深厚纯朴的明黄色,随着秋风,落花一般,阵雨一般落下,落下。落光叶子的石榴树也有动人之处,旭日东升或夕阳落下,柔和的光芒自一丛丛光秃秃的树枝背后映照过来,是可以入画的美妙景象。(李新勇)