这是两个屋场之间的一条路。

两个屋场分属两个村,屋舍井然,树木蓊蓊葱葱,一上一下,相隔不过五里。之间除了一东一西两条大路连通着,中间还有一条小路牵扯。大路水泥筑就,东边那条靠了青龙山,西边那条依着幽圳河,敞亮宽阔,相向走车丝毫不见局促。小路却曲弯、窄小、荒草萋萋,在这近似于一个小平原的田舍间默默蛰伏、无人涉足。

40年前,这条小路其实是条“大路”,通渡囗,走镇上,别无他途;70年前则是条“官路”,走州过府的必经之道。是近些年逐渐荒芜生僻的。

要不是藤青近期老走那条路,许多人根本不知晓那儿还有条路。

藤青是砖匠,六十有三了,人还精壮,同年般辈的,好些专门在家享清福,他却舍不得丢了那把砖刀,只要有功夫做,照旧出门。只是去年失了伴。那样一个做事乖巧说话细声细气的女人,说走就走了。累了一天归家,冷冷清清的,一口热水热饭弄到嘴,样样得自己动手。儿子儿媳在山里承包了一个大型养猪场,陪他的,就一条小黄狗。

早稻播种的时候,藤青见着了同样在播种的秀芬。两人都有近两亩的责任田,就在那条小路边上,搭着界。这么多年挨着田劳作,混得烂熟。秀芬家那幢两层小楼就是藤青那一班人给造的,近一年的造房期间,带班人藤青啥人,秀芬了如指掌。那是5年前的事了,秀芬的男人还在。今年过完年,比秀芬大上八岁的男人脑溢血去世。秀芬也不年轻了,奔六十的人,大儿子在县城做公务员,小儿子在村小教书,孙子孙女都大了,平日也是一人在家。

望着裤脚挽得老高在田泥里撒播的秀芬,藤青就说:“他婶,两个儿子都有出息,你也年迈了,还死做干啥,怕儿子不养你?”秀芬着意把艰难的脚步挪动得轻松些,说:“肖师傅,就弄了两亩田,耕田、收割喊机工,就剩平日管理,累不倒人的,自己种了,碾米蒸饭,养几只鸡也有谷粒啄,几大方。”说完就笑。起先说话的人从那声音里听到了笑自己的意味,充满善意,于是说:“我也是这么想的!”

藤青将撒播的速度加快了一些,撒完,走过田埂,勉强接过秀芬手里那只铝桶,帮她撒完了剩余一丘田。

自此,藤青在那条小路上走得勤了,总有他来回的身影,清早和傍晚尤甚。秀芬有时也在小路的那头走。两头走的人,落脚点在相同的地方,小路的中间。两个身影由远而近,不急不缓,走拢了,并不挨得十分紧,或站或蹲,或一蹲一站。田野里,难断话珠子的两人,不一定觉察到上下两个屋场里以及远处其他地方,有许多双眼睛热切地凝眸着他们。

藤青回转时,听到有人大声笑着问:“肖师傅,到哪?”被问的人也笑着答:“走田塍,看禾!”旁边人明知答非所问,还问:“禾长势好?蓬蓬长哩!”答的人心里更是欢喜。这种欢喜感染了近旁的人,只听见一片乐呵呵的笑声。

秀芬回头走,步子飞快,像赶场。猛地被截住了,秀芬婶,这样早(或这样晚)干啥啦?就笑,走得更快,丢一句,看田里要放水不(或说看禾上了虫不)。低着头拐过墙角就不见了。扯起的耳朵听得见问的那些人咯咯咯的没有一点压抑的开心的笑。

晚稻都成熟了,小路上两头走着的人还在走。

秋收后,田晴地干,小路两边的荒草日渐干枯,中间早踩出来的道道,灰白的,光光的,溜溜的。藤青在横过小水渠的一块青石板旁边增添了一块水泥板,在几处残损的地方作了修补,顺沟走的那段,一些老柴蔸用锄头挖走了,走在上面,没一点荒僻的感觉,从容经过,只觉得亲切。这时,常跟他“碰头”的那人不太出来了。他就径直走到她家里去。

这时,就有人说:“肖师傅,走大路唦,多舒服!”藤青笑了,望着那人,说:“大路太拐,抄小路,图近便!”

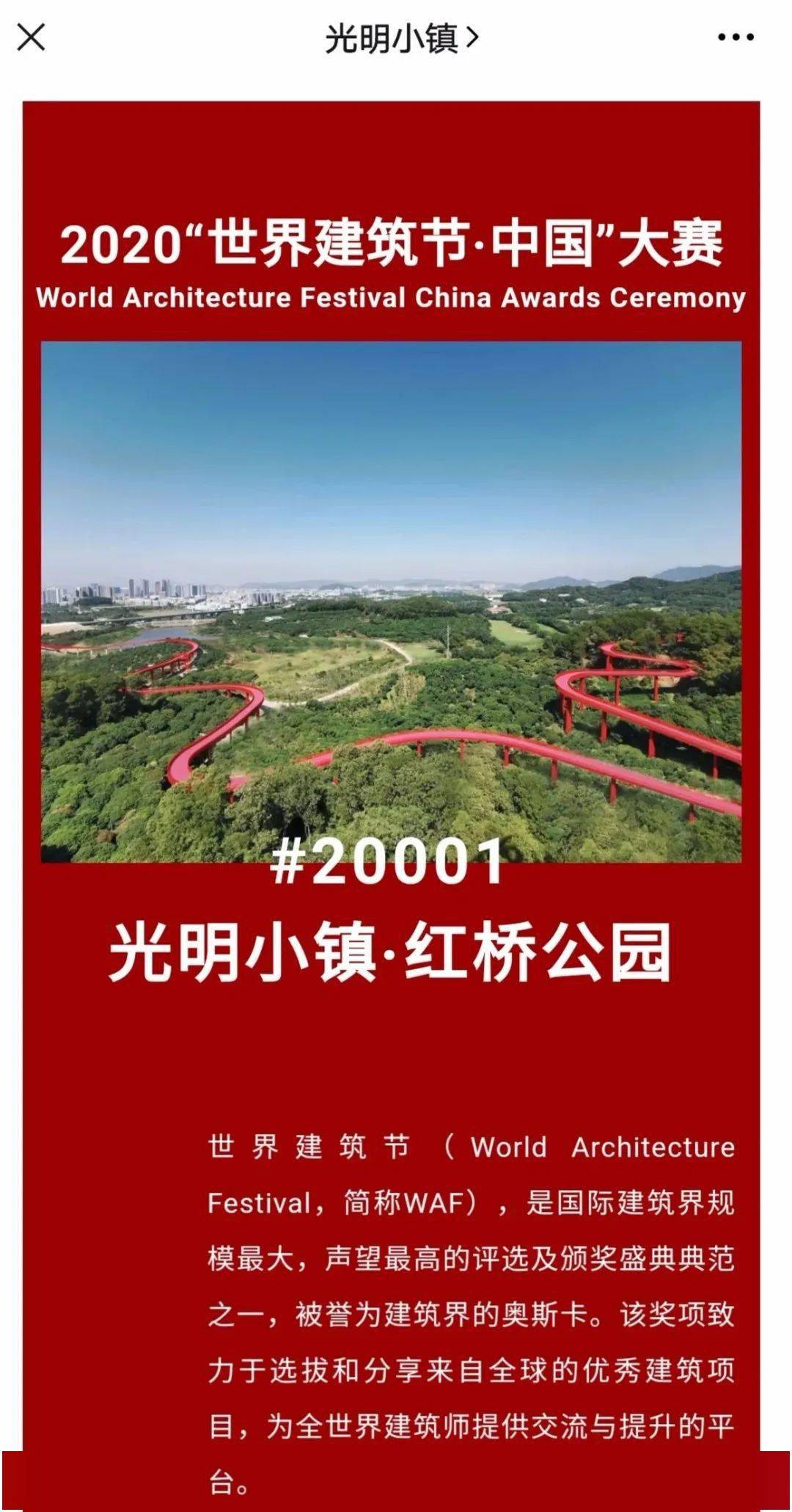

过了一段时间,藤青和秀芬双双走在一起,有时从这头走那头,有时从那头走这头。有一日晌午,走着的时候,有人讨要喜烟喜糖。藤青就呵呵笑着发烟,每人只一根。接烟的人大呼,喜烟应该是两根的。藤青朝大家打拱手,说:“夜里来喝酒!”那日,两人全身上下穿得一崭新,身上揣了刚扯回的大红证件。

两屋场来往的人,凡步行,从此多走这条小路。挑豆腐担子、水酒担子、收破烂的,也走。小学生去学校,也走。村人早、晚散步,也走。

当看见成群的人在这条路上来回走着的时候,藤青的儿子,那个“猪佬倌”,出资6万元,用水泥把它筑了。