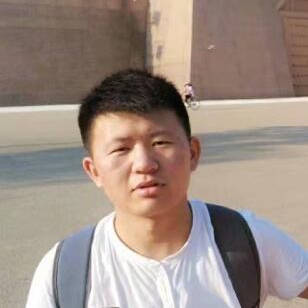

见证者:“吆喝哥”唐小刚

你可能对他们的样貌没印象,但能记起他们的声音。古镇上有个特殊的职业——“吆喝师”,他们卖力地吆喝,用风趣幽默的语言,配合夸张的表情和动作揽客。

12月18日,洪水过后的第120天。唐小刚站到巴村人糍粑店门口,摘下口罩,嘴皮一翻动,抑扬顿挫的吆喝声立马就来。

“来哟!这边请哟!手工糍粑,新鲜现做,好吃又不贵,价格又实惠,纯手工,纯天然,老传统,老味道……”他的吆喝似乎有种魔力,但凡听上一两遍,脑海里就会一直盘旋那个旋律和节奏。

吆喝词是他自己想的,与同事不断推敲、打磨,最后经老板认可,成为“招牌”。吆喝词需要轻松有趣,节奏明快,听着过耳不忘,又能带来愉悦感。

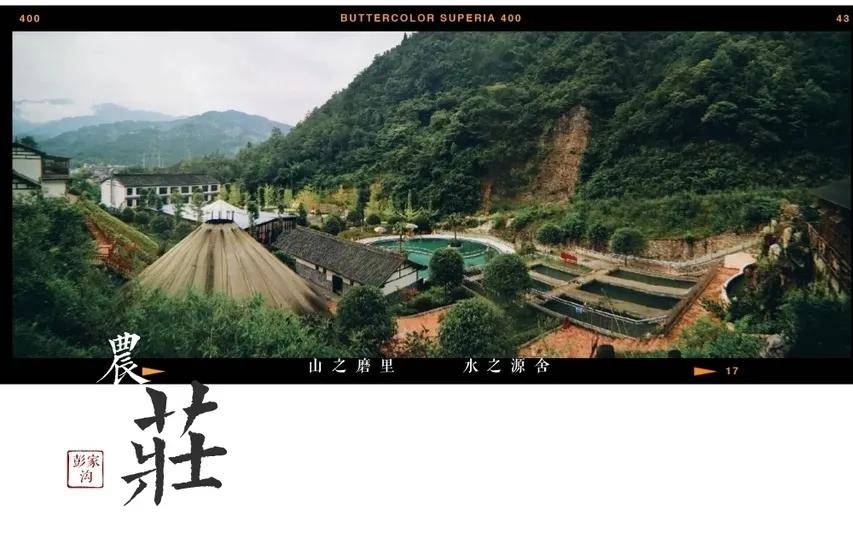

三年前,这个摆过地摊、开过饭馆的中年男人来磁器口“混口饭吃”。在这个人流像嘉陵江潮水涌动的古镇上,他找到了自己的价值。

吆喝完一遍完整的“台词”需要近一分钟。一个小时内,要喊50多遍,客流量多时就加快吆喝的频率。为什么不用扩音器?他说,吆喝可以和大家有眼神、表情上的互动,能传递出感情。

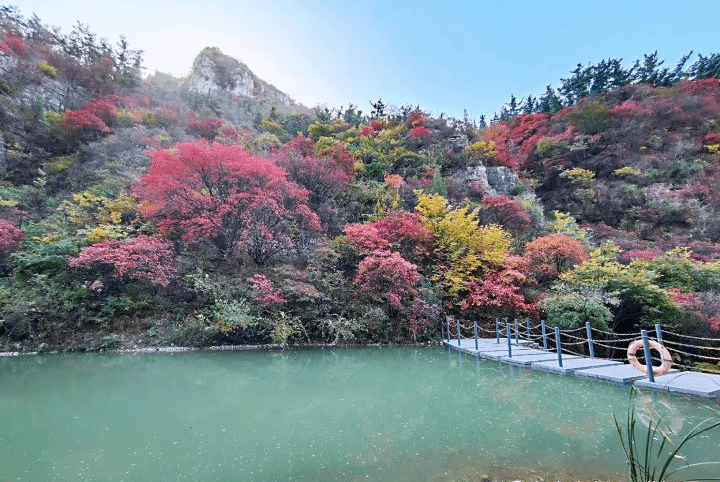

磁器口被洪水淹没那几天,店关了,吆喝停了。他在电视上、网络上看见,那个熟悉又鲜活的古镇浸在江水中,有些不真实的感觉。

洪水过后第一天上班,面对墙上遗留的斑驳痕迹,远处尚在清淤的商铺,和往日相比少了很多的游客,唐小刚的第一声吆喝百感交集,“来哟,进来看哟……”他的吆喝比以前更响亮,传得更远。

同事递来一个眼神,唐小刚意识到又该出去吆喝了。抓起保温瓶灌了几口水后,又站在店门口。他背在身后的手,时常用指关节揉着后腰,缓解腰部劳损带来的疼痛。

唐小刚身上穿的白褂是老板专门为“吆喝师”定做的,上面有几行字:“为了生活,我们必须呐喊”。

来势汹汹的疫情、洪水,都无法阻挡他们的吆喝声,依旧回荡在石板路和青瓦白墙之上。

文·图/重庆晨报·上游新闻记者 纪文伶