纽约书景|“哥大书店”是一间真正的书店

纽约钟秀,繁华集于曼哈顿一岛。自中央公园南端59街往北,街号增大,一般呼为“上城”;向南到第14街,是时代广场和帝国大厦等佳胜所在,一般呼为“中城”。从2015到2020,五年间我在求学的哥伦比亚大学附近逛书店,周末时则常常乘地铁出门,从上城转到中城,去逛逛别的。

从上城往下,沿着Broadway一路街边有许多专门的小书店。有间专卖儿童画书的连锁店,总是亲子盈门;还有家专营犹太教书籍的小店,主人翁寡言少语,总是不想和我这无知的读者寒暄。凡有商业街的地段,则多能找到敞亮的Barnes & Noble连锁书店。

80街上有一家Westsider书店,专卖古旧书籍。不过认真说起来,这家店架上平平,难见奇货,倒是和常见的美国旧书店一样,充满了琳琅满目的小说。Westsider在72街另有一间分号,专卖音乐文献,确是我常常神往的地方。

我国现代大学者章太炎曾在他的巨作《国故论衡》里头深有见识地说:“古之言文章者,不专在竹帛讽诵之间……文章者,礼乐之殊称矣。”这是认为一切人类文明的载记,都是广义的“文章”、“文献”,都是“文学”应该研究的。然则音乐唱片,自然和书籍性质相同,而唱片行乃是书店的变体。在到纽约前,我从来没有去过唱片店,于音乐亦鲜少知识。21世纪的数字音乐播放文件固然方便美妙,不过我觉得总像块儿精巧的泡泡糖,嚼至无味,弃之轻易,人们享受同属“文章”的音乐,却难得到类似翻阅书籍的愉悦——这大概是mp3和电子书的通病。这也是我好奇唱片这样过时玩意的初衷。

72街与Broadway交口道路辐辏,出了地铁口向西数武,就到了Westsider唱片店。这家店专卖老旧的黑胶唱片,也有些音乐光碟,并且藏满音乐相关书籍,包括名作的乐谱、大作曲家的传记、音乐理论等等。这里的唱片以古典音乐为主,也有大量歌剧华彩,都按作曲家的名字字母排列,从地面一直堆到屋顶,要看B字头巴赫怹老先生,得高高地爬一架大破梯子。这里的旧唱片没什么精美保存,价格也都低廉,总是三五美金一张,可说正适合我这没钱又不讲究的门外汉。我在大学选修课上知道奥地利作曲家马勒的大名,到了Westsider之后一张一张,快要成功凑齐他的十部交响乐。当第九号开头响起的时候,我总联想到黄昏时分漂浮在42街布莱恩特公园(Bryant Park)顶上的森林。在哥大科研之余,我旁听一门讲授音乐哲学的课程,里面提到美国作曲家Ives的名作《未覆之问》(The Unanswered Question),当天下课我马上乘兴到Westsider,还真找到了这一张,开心无以言表。还有一次我只花五块钱,好奇买回一张纽约茱莉亚弦乐四重奏(Juilliard String Quartet)1960年录制的德彪西四重奏套曲,听完简直震动得合不拢嘴。第二天我去Westsider买了一本曲谱作纪念,虽然我一点也看不懂。

我得说,纽约书店真正给我了音乐的教育。

唱片店的“读者”与书店挺不同,少有人逛来逛去,大家都呆头呆脑站定一处,低着头哗哗地翻唱片。Westsider客人不多,却都挺有趣。有一个老头常来,有时候买一些,有时候也背来一摞卖。有一次我看见店主人清点收款,发现这位客人眼界广大无所不知,大为惊诧赞叹。客人苦笑说道:“因为从前我也开唱片店,比你这还多些,但我已经太老了,它们成了我的负担,我只好里外倒腾倒腾。”从前我听说大凡藏书家将死,书成为人生之重负,却原来唱片收藏者,亦有同慨焉。

Westsider主人是个头发乱糟糟的老头儿。今年(2020)新冠疫情肆虐纽约,Westsider关门大吉。在整个夏天漫长的隔离中,我常常想起他,颇为担心。说句不好听的:他可别没了。及至七月末时,纽约疫势稍苏,我在网上看到Westsider重新开门,也不敢搭车,立马从僻静路走步赶来,小心翼翼进门张望,看见他端坐又如太平时节,才长舒一口气。我向他问好寒暄,彼此各道隔离甘苦。他笑着说:“放心,我可不能没了!疫情来了我才发现这个店挺重要,咱们这一片儿许多人指着它找乐呢!”。“不光是找乐,”我接着说道:“我这不也来受教育么。”

告别Westsider书店。2020年9月,刘琪媛摄。

离了Westsider再往下,中城的下水道冒出散漫的蒸汽映在黄色出租车窗上。在第14街出地铁,穿过熙攘的联合广场(Union Square),这就到了有名的Strand书店。Strand历史悠久,又可算独立书店的旗舰,它恐怕是曼哈顿岛上面积最大的书店了。Strand也早就成了某种潮流文化的符号:独行、有追求、又不那么太晦涩。住在美国东部的文艺青年,大约人人都有一件印着Strand标志的帆布袋或邮差包。

Strand的广告语自诩“书陈十八里”(18 Miles of Books,迄无官方汉译),不得不说,Strand的书是真多——我看它简直不是个“书店”,而是个“书市”了。故国远隔,我老迂腐地做梦逛中国书摊。梦里总见街角地上摆满了中国旧书,总有脑中臆想出的奇珍版本,我大喜过望,赶紧抱去交款,却忽然惊醒长嗟,原来是南柯一梦。这时候我就立马穿鞋下地,快杀去Strand解解瘾。

逛Strand五年拓宽了我对书的审美。从前在中国,我觉得书的封面只有素雅简洁才美,而在此看多了各色光怪陆离的封面,我现在也能欣赏铺张热闹的设计了——不素雅不一定就俗。从前我觉得平装书摊开看才舒服,在此时间长了,我慢慢觉得西国精装书结实耐久,翻看也不错。我发现英美书籍与中国书气味颜色绝不相同,不知道这差异是在用纸还是用墨。中国的旧书一有二三十年历史,打开总是霉气沉沉,满纸黄透。而我在Strand买到一些上世纪四十年代的美国书,纸张颇厚,常有清晰的香味,颜色也并不很黯。

Strand的一楼展台码有大量为游客推荐的新书,高架间则有古典、文学、历史诸类的旧书,而社科旧书多在地下室。Strand在一楼为读者推荐的书我隐约记得名人传记为多,而地下室社科诸架前的方桌上,则长年坚定地为访客推荐存在主义的小册子,以及波普尔的《开放社会及其敌人》。

地下一层没空调,夏天开着聒噪的大电扇。附近的地铁频繁从头顶轰隆隆地开过,常常把沉浸在书海里的读者拉回现实,恍然觉得自己是蜷缩在漆黑铁道里的纽约老鼠。Strand旧书定价公道,社科书籍里常有奇珍版本,经常能找到品相完好的第一版英译名著,毛边本更是不在话下,真是淘书的大佳处。我有阵子痴迷二十世纪欧洲的哲学,除了读各种常见的名著,我在Strand买到了海德格尔很罕见又很重要的一部著作 What Is a Thing? (Henry Regnery Company,1967),在这他较早集中地讨论“东西”的本质。我还找到过维特根斯坦很难找的精装第一版 Zettel (University of California Press,1967;汉译《纸条集》,见《维特根斯坦全集》,河北教育出版社,2003)。Strand也有很多私印书,我买过一套非常精美的毛边卢梭《忏悔录》,据扉页自识是英国爱丁堡的两人自己设计印刷的。我印象最深的一次,是我买到了韦伯久已绝版的 Economy and Society (University of California Press,1978;汉译二卷本《经济与社会》,上海人民出版社,2010)全须全尾的两大册,一共才二十块!我看四下无人,赶紧拿去结账,店员抬头看看我说:“好眼力啊!“我看看他得意极了,对他说:“Of course!”——必须的!

Strand售卖的文学名著汗牛充栋,放在一楼显著位置的多是皮封精装本,成排大套,册页总是图上金银粉。我慢慢摸到门道,这些书大约跟中国书市上成斤卖的精装丛书一样,是卖给酒店布置房间的。我刚来纽约时,Strand一楼的戏剧电影架子上还参差地摆有许多耶鲁莎士比亚(Yale Shakespeare)——这是耶鲁大学整理出版莎剧的有名系统。这些书灰蓝布的封面古朴好看,我常常买一册。谁知时间长了,耶鲁莎士比亚被买光了,我也没搜集到几本。今年疫情隔离,川普前总统大发慈悲给大家发了一笔安慰金,我从网上以令人发指的低价买了一大箱耶鲁莎士比亚,足有37种,从此再也没了搜集耶鲁莎士比亚的兴趣了。

疫情稍苏,Strand书店内冷清的光景。2020年9月,刘琪媛摄。

Strand有一项特别吸引我的地方,是它有齐全的艺术画册。除了全国新出版的专门画集,这里更有我想要的。举世皆知,纽约的大都会美术馆积藏富厚,而组织专题展览层出不穷。大都会介绍展览同时会出一份精美的展品图录,里面有画作的图片和介绍。这些图录书在作品展出期间价格不可一世,到了风头既过,积压仓库,慢慢流落到Strand来,就身价顿跌了。我从这里买到一些意大利素描展览的图录,回家细玩,宝爱非常。

我早就发现,即使在纽约Strand这样的大“书市”,“中国”也并不是个重要的话题。当我刚到纽约还不太能读英语书时,我自然来Strand直奔中国历史的部分。除了《论语》《老子》和《孙子》,我依稀能认出一些汉学家在中国火爆作品的英文原书,关于古代中国的通俗介绍……非只中国,整个亚洲部分的图书展现出的深度和水准跟这间书店的整体水平比起来,好像都可以忽略不计了。这是2010年代的后半叶,我从纽约书店中似乎可见国际局势之中,东西文明对彼此的看法。

我听说东京的书店对熟客恭敬,对生人冷淡。从前我在南开上学,知道天津的书店一视同仁对谁都冷淡。在纽约Strand,店员对全世界来的人都热情。除了周到地帮忙找书,许多店员自己也爱读书。有一次我买詹姆士的 The Principles of Psychology (Dover,1980;汉译《心理学原理》,中国社会科学出版社,2009),付款时店员一见,闲聊起来,说起他们几个朋友也对相关某某问题感兴趣,除了读过相关的几本书,还每天坚持听一位教授在博客上的讲座。这叫我对Strand刮目相看。

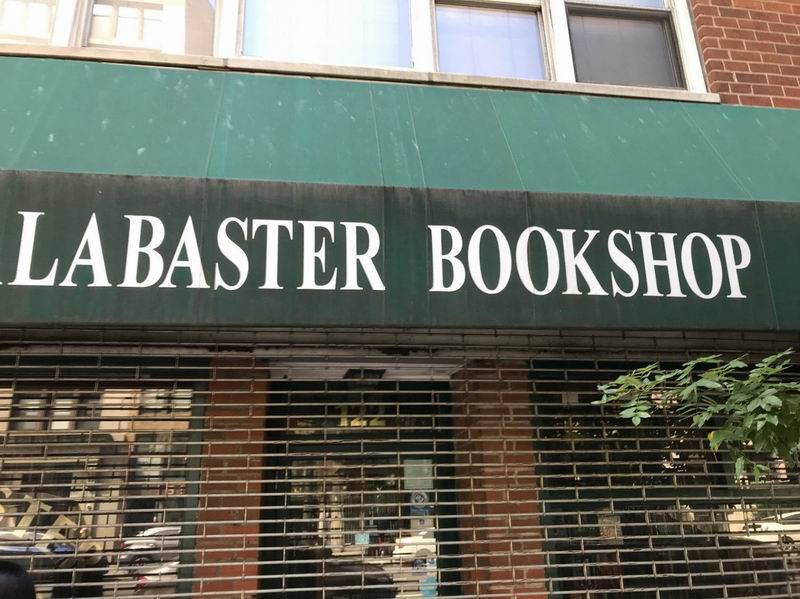

从Strand满载离开,这一趟中城的书店还不算逛完。打Strand往街东头走,还有一家不起眼的小书店,叫做Alabaster。Alabaster规模和Strand不可同日而语,店里逼仄得只能耸肩重足而行,大门敞开,许多书非得摆在外面不可。这里的书目以及版本非常之好,一打眼就知道老板是个行家,不过价格也非常之高。有一阵他们家在前台摆一本精装《资本论》第一卷,开口要80美元。我想来想去,觉得又不着急看,何必花这冤枉钱?于是没买。谁知数周之后重访,《资本论》已经不见了,我不禁懊恼自责糊涂:我花的冤枉钱还少吗?

当今年三月中纽约市勒令店铺关门防疫,哥大关闭实验室,我蜗居不敢出,Strand以及Alabaster都断了消息。我闷在家里,每天听见附近医院呼啸的救护车,以及傍晚时分人们敲锅打碗为医生加油,偶尔也想起遥远中城的书店,不知它们撑不撑得下去。九月份曼岛逐渐开放营业,我赶紧和同学一起下去,欣慰地看到Strand重开店门,只是限制进出人流。然而等我们转过街角,小店Alabaster大门紧锁,里面地上堆满了书,我们心里咯噔一下:恐怕它年关难过了。

生命脆弱,书也脆弱。待到秋天过后我离开纽约去了加州,也终于不幸地看到Strand资金匮乏,开始向读者求救的消息了。

疫情中大门紧闭的Alabaster书店。2020年8月,作者摄。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)