这是昆明西郊的一个村子,它掩盖在日益高大的楼房之间,与近处的城市保持着天然的距离。273号就座落在这个名叫麻园的最东端,像是尾随在整个村庄背后的一个句号,青灰色的四层楼房冷冷地望着对岸的铁轨和麦田。

273号屋墙下角有小塘水洼,夏日一到,无数的蛤蟆在水里乱叫,开始只是一两只,后来逐步汇成大合唱。在夜间突然响成一片的声音,让人恍如置身荒野。只有当隔壁的电视声音传过来,才将你对田野的虚幻想象瞬间拉回现实。

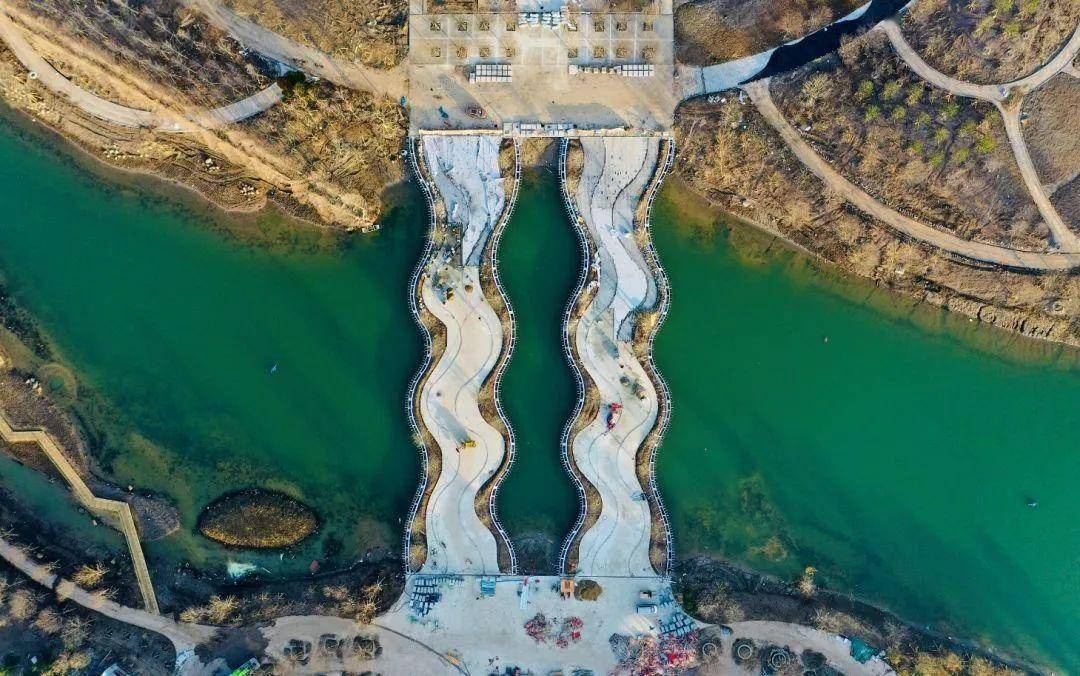

贾薇油画:《麻园》

贾薇油画:《麻园》

一切都是暂时的,蛙声和内心的宁静都终将消失。

临近铁轨有一条阴沟,村子里和附近学校流出的污水自西而下流到铁路边更低洼的水塘。273号紧靠工人医院,只要从医院的后门穿过一条狭长且暗的村路,可以来到它的门前。

我想那些年曾经居住在273号的人都有同感:从医院腐重的气息中出来,穿过一条暗窄的小巷,村民们的楼房都修得很高,人在其中低头走过,心情怎么也好不起来。

临近273号有家名叫“宣威旅馆”的房子,因为地处偏僻,房主将整个楼裙漆成了桔红色,它通红的颜色一年四季浓艳而怪异。

在它上方一点,是村子的公厕,公厕紧挨着工人医院的太平间,人在厕所里蹲着,不管任何时候都听得见太平间里空调的嗡嗡声。村民们大概习惯了,而在附近租住的女生,总要结伴才敢上厕所。

我也是,即便大白天上厕所我也叫上男友,如果蹲的时间长点,我会不停地在厕所里叫他的名字,我一定要确信他就站在门口等我。我始终对一墙之隔的地方生出许多可怕的联想,这使我在麻园居住的时光中,独自上那个紧挨太平间的公厕,成为我精神衰弱的一个焦点。

过了公厕和宣威旅馆,到273号便有些开阔了。

它在麻园村东端的尽头,除去它四层楼房的灰颜色,可以望见铁路边一些杂乱而生动的景致。

那时候铁路边是大片的稻田和蚕豆地,1991年以后,耕地农田慢慢变成了小区,震耳欲聋的的打桩机,常常将273号的玻璃震得发抖。

在它四层楼房中,房东住顶层,白天很少见到。三楼住着我和画家,有一对医生夫妇曾做过我们的邻居。二楼住的几乎全是护士,她们过上过下把医院苍白无力的气息带进了273号。我在与她们共居一楼的时光中,每天都能感受到人的无奈和恐慌。

画家也是,他画满了白色和黑色的方格,那些东西活像是医院大楼中扇扇半开的窗户。

只有一楼住着青春活力的少男少女,他们都来自专州县上,在离西站不远的一个广告公司学动画,他们在一楼的笑声常常咳嗽一般爬上三楼,我听见医生夫人总是抱怨说:笑什么呀,笑什么呀。

一楼还住着一户以拉三轮车为生的一家人,一间不足8平米的小房,硬是住着一男三女四个成年人。其中的长女是个哑巴,哑语比划得非常优美。我常站在三楼的阳台上,低头看她在楼下潮湿的院子里咿咿呀呀和她母亲和妹妹“说话”。除此之外,站在三楼看水沟边的苔藓和被火车吓得惊漉漉的老鼠,也是我喜欢的事。

火车每天有三次从273号旁边穿过,它高亢的汽笛和咣当咣当的声音,将273号的每一个房间充满。我常看见隔壁的医生夫妇总是会被火车巨大的声音吓着,男的会骂一句,女的则紧紧捂着耳朵,只有我和一楼的哑女是高兴的,她总会在感受到火车的震动后,兴奋地跑到门外看那庞大的黑色之物,而我,就那样站在窗前,一闭上眼睛,就像是在去远方的路上。

273号背面是医院的一块空地,一个简易的棚房里关着十几只狗和几十只白鼠,那是供医院做实验用的。有一次我看见工作人员来带狗时,那只小狗,它居然在片刻的自由中对着木然的人欢跳和讨好,看了心里很是不舒服。

又过了两年,273号的哑女、三轮车夫、医生、护士以及三楼的画家都悄悄离开了。新搬来的人,使原本宁静的院子变得杂乱而喧闹。

我离开那天并不安静,对面房子里一个村民死了,吵吵嚷嚷的哭闹声,弄得我心里发酸。我没有像来时那样从村子里穿过离开273号,而是从273号出门往左,迅速走上铁路,我甚至没有回头,但我知道我曾住过的房间,它的窗户一直都开着。

不久前,我再次路过西郊麻园的时候,发现医院后门一直到273号所有的房子都不见了,它们变成了一条宽敞的大路,原先黑而狭长的过道、公厕、宣威旅馆和273号有关的一切都变成了过去。

只有我还记得它青灰色的颜色和水沟边暗得发绿的苔藓。