|

|

||

|

|

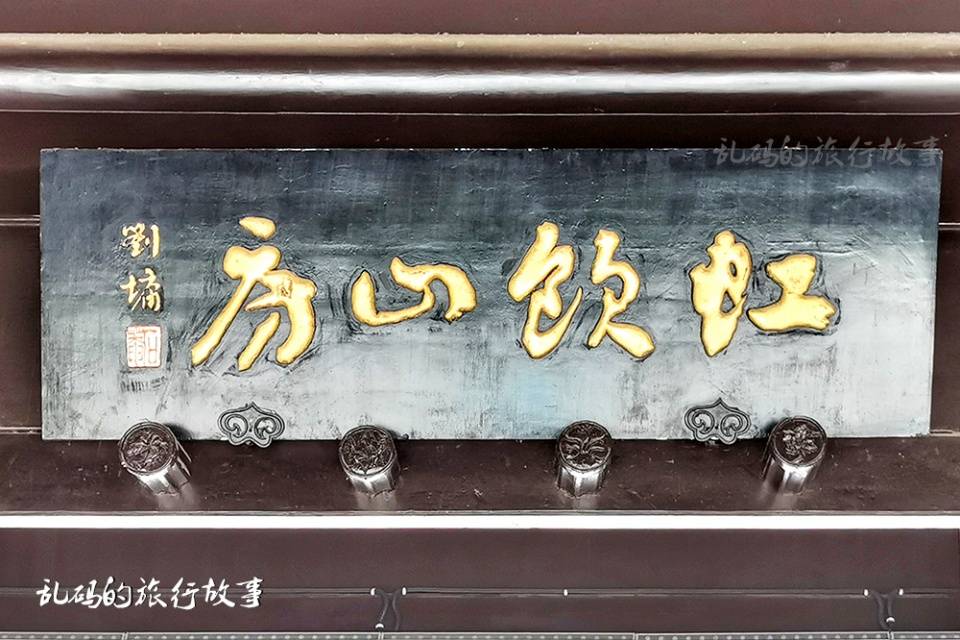

在成都送仙桥的古玩市场,仍有不少手艺人在此云集。瓷胎竹编或是树皮画, 经纬交错或是笔墨山水,总能寻到老成都代代相传的一段手艺趣事。 若掉头往东边走,在草市街边上驻足停留,文殊坊的石板小道上,千年银花丝将成都的细腻表现得淋漓尽致。抬眼再看看周遭,如琢如磨的一件漆器,好似川人温润如玉的习性。 如此物件,如此去处,成都还有很多。 于是,《我在成都做手艺》一书应运而生。本书细致、真实地记载了成都传统手艺中的文化精粹,涵盖了20万字的真实记录,60小时的深度访谈,与二十位传统手艺人面对面,充分表现出成都的本土风貌和手艺中的文化魅力。 蜀绣蜀锦,铜壶茶器;身上的美衣,碗里的美食;一把剪刀,一支毛笔,一钵油漆,一卷丝线;岁月流转,手艺传承,在书中感受中华文化精粹,发现传统手艺之美。 漆艺 明如镜,清如油 漆器照见美人头 ——成都漆艺以天然生漆为原料,这门传承自千年前古蜀时期的古老技法,至今仍然在成都平原乃至整个中国焕发着活力。作为成都漆艺的代表传承人,王俊林在这门古老的手艺中研习了大半辈子。 坐在窗前木桌旁,一根藏青色围裙系上身,王俊林一天的工作就此开始。工作室的桌上堆满了各类工具:雕刀、刻刀、砂纸……还有香油瓶里养着的毛刷子。 毛刷是用头发做的,十多厘米长,先刷上生漆压扁,最后用木块封装固定成一把实心刷。就像削铅笔一样,刷头磨光了,还可继续往后削。成都漆器的老师傅说,一把刷子,用一辈子都行。香油瓶里的毛刷,已经有一二十年的历史,陪伴着王俊林从少年到中年,好用如初。 1991年,19岁的王俊林被分配到成都漆器厂,师从王红、邹小屏,黄万强,学习装饰和漆工。做木工的父亲告诉她,进厂学一手漆器技能准没错。到时父亲可以做木胎,她做漆器,两方技能相得益彰。 王俊林的漆器工作室在肖家河老院子。一直往巷子里走,进了小区大门,爬两层楼梯就见着了她的漆器基地。老房子的客厅改造成了陈列室。白墙钉上黄木格子,内置红漆双鱼杯、螺钿镶嵌红手镯、黑漆茶罐。各类日用之器,琳琅满目。另有房屋两间,分门别类置放漆器制作物品。推开右侧小屋,一股温厚的乳酸味扑鼻而来,那是天然生漆的味道。 盛夏三伏天,正是漆农上山采漆的最好时机。去山间漆农处买漆,回来静置一两月,生漆便会分为上中下三层。通常最上层通透明亮的油面做透明漆,中层制黑漆,下层杂质略多,常用来填补原木胎底缝隙。 王俊林会提前备好来年需要的生漆。一桶二三十斤,价格高昂,被她小心翼翼用旧报纸封住桶口。天然生漆呈乳白色,一旦长时间与空气接触,便会结痂,硬化成块,因此漆艺人最宝贝的便是这明亮如油的生漆。 漆艺之间,漆是基础。漆艺匠人从漆农手上购买后,还需要以纱布过滤、加工。过滤杂质后的生漆表面平滑干净如一面镜子,轻轻挑动漆料,则呈现弹动状态。因而在手艺人间常有一句话说:“明如镜,清如油,扯起钓鱼钩,照见美人头。” 柴烧 土与火之歌中 烧出一窑惊喜 ——凡是利用薪柴为燃料烧成的陶瓷制品,都可称之为“柴烧”。廖天浪在设计圈里濡染多年,常年担任茶叶的品牌顾问,在年年岁岁中,与各类茶器结下了不解之缘,因此也对烧制器物的方法尤其感兴趣。 2013年,廖天浪最初见到柴烧作品时,那粗犷自然的质感、朴拙敦厚的色泽、深沉内敛的古雅,把廖天浪的视线牢牢吸引住。他花了三年时间,一边接触柴烧工艺知识,一边创立了“火痕工坊”。 柴烧工艺十分讲究:柴烧专用陶土经陶艺师自行调配,考量的是陶土耐热温度、柴窑属性、薪柴种类等,追求的是能让土产生一种敦厚、内敛的美感。 柴烧的木柴需要精心准备,一般以樟木、松木、杂木等为主。木柴需要在干燥通风的环境中放置6个月,以便干燥后充分燃烧。仅以木柴燃烧提供热能,一般烧窑需3~5天,期间不停顿,轮班投柴。加柴的速度和方式、木柴的类别、天气状况、空气的进流量等因素,都会影响窑内器物的色泽变化。 柴窑烧陶时,完全燃烧的灰烬极轻,随着热气飘散。当温度高达1300度时,木灰熔融,木灰中的铁与陶土中的铁形成釉,呈现不同的色彩变化。 自然落灰釉是柴烧作品不可或缺的部分。自然落灰釉不止是木柴落灰形成的釉,还是陶土中金属矿物质发生化学反应后的综合性产物。它把柴烧作品点缀成独一无二的艺术品,器物的器型可以被重复或者仿冒,在器物上自然落灰釉的效果却再不可复制。 富含铁质的陶土以及长石、石英在高温下与窑火的碰撞,才会形成柴烧独有的火痕效果。其柴烧釉色集古代青瓷釉色之大成,又充分吸收始于唐代、盛于五代的秘色瓷精华,沉稳宁静,幽艳晶润。它集千峰翠色于一身,达到了古代青釉发色的最高境界,并随光线及温度和湿度的不同而变化。 铜壶 三万锤, 敲出一把壶 ——几乎每天,叮叮当当的声音都会从罗家村一间不大的旧厂房传出。超过十年的时间里,李小毛一直在这里敲敲打打。他曾经数过,一块铜皮到一把铜壶之间,大概需要敲下三万锤。 62岁的李小毛在成都做了十四年铜壶,总计出品不过几十把。在将近以年为计量单位做一把壶的基础上,他有足够的自信说出这样一句话,“我的壶绝对独一无二。” 在铜壶制作上,他几乎走出了一条前所未见的路。长久以来人们的认知中,铜壶的颜色似乎永远只有那几个。很少有人知道,从新铜到黑色之间的色彩变化无穷无尽。铜氧化生锈的过程里,其色彩变化维持时间通常不长,所以这样神秘的一面几乎只在打铜匠眼里短暂出现过。 不同的是,李小毛把转瞬即逝的色彩,永久保留在了壶身。外表是宝蓝色、深紫色,抑或是古绸缎式的质感,都给人以直接的错觉——这几乎不像一把铜壶。当人们带着疑惑的神情看着他时,他常会笑着说:“秘密就藏在我的配方里。” 就像药方一样,不同药材的组合会有不同的效果,金属着色的配方也不例外。李小毛买了不少金属着色书籍研究,在偶然的成功中寻找规律,找出温度、比例之间恰到好处的取值,然后一一记录,这才有了如今上百个配方。 多变的颜色,使得铜壶犹如瓷器一般,透出丝丝温润。与此同时,他这一手近四十年的冷锻手艺又恰能与色彩相得益彰。画家以笔作画,陶艺师以泥塑型,李小毛则说:“我不过是用了钉锤而已。” 他的厂房有一面墙的工具,多为各式各样的钉锤。通常一把壶,至少要配备四五把锤子。在敲敲匠的行当里有一句老话:技术好不好,就看钉锤多不多。壶身千变万化的造型,都来自几把钉锤。 他总是在每天早上,开着自己的面包车拐进村子里的厂房。铜壶烧上一壶水,泡上一杯茶,心情和状态恰到好处时,一天就在叮咚的敲打声中度过。壶做得久了,他就越发像一位种地的农户,日出而作日落而息,在铜壶的这片地上耕耘。 这些年敲出几十把壶,李小毛极少售卖。最贵的是三万一把的金瓜壶,他前后敲了一年多,然而“极其耗费心力,也不愿意再做第二把了。” 他把这门手艺传给了女儿,也想着往更多人手里传。然而单是敲敲打打一把壶都需要好些年的基本功,他也没了收徒弟的心思。不过他琢磨出了一个新方向,将铜壶制作工艺分拆成几个板块,形成类似流水线的制作方式,每人只需学习其中一部分即可。 李小毛说,他不是非遗传承人,却在做类似非遗的事情。他说:“我要做一流的铜壶。我要用我的方式告诉你,成都有一把铜壶。这里面,装的是成都人的脾气。” (内容节选自《我在成都做手艺》) |

本网站所刊登的所有内容, 包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等, 未经著作权人合法授权, 禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的, 应在授权范围内使用, 必须为作者署名并注明“来源: 成都商报”字样。违反上述声明者, 本网将依法追究其相关法律责任。

侵权举报电话: 028-86783636