郭红松绘

我还算个爱旅游的人,不过不爱逛景点。一方面哪儿都是人挤人,低头十万双脚,抬头十万个脑袋;另一方面,我对名川大山或者名人踪迹也没那么高的热情。说得“装”一点儿,我的兴趣不在“自然地理”,也不在“人文地理”,主要在于“生活地理”——到哪儿我都愿意在街上瞎转悠,看陌生地方的人怎么吃饭、娱乐、跟老婆吵架,不管人家过得跟自己一样还是不一样,都算没白来。都说作家要“深扎”,我“扎”得可能不深,但“扎”的方向或许能让自己看到不一样的风景。

对于常年生活的北京,此类印象当然更深一些。外地朋友爱说北京“大”,“大”让北京不同的地方有不同的气息。以前作家王朔就说过,胡同里的“老北京”和城门外的“新北京”不是一个“北京”,现在何止于此?朝阳海淀不同,城南城北不同,商务区、科技区和住宅区又各有不同。有时只隔一个街区、一条马路,街上人的状态就全不一样了。而我想,如果写出某一个特定的、有代表性的区域,就算写出了今天北京的一个侧面。选择麦子店这个地方写篇小说,大概也是从这一点出发的。

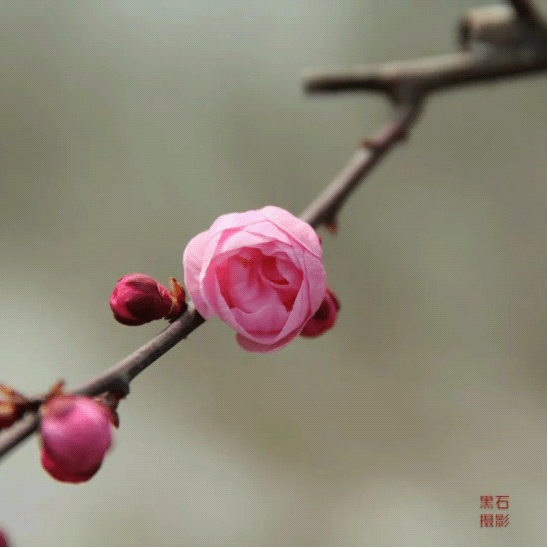

麦子店在北京不算多么特殊,坐落在东三环附近,人口比较密集,原先尽是老工厂宿舍,后来也见缝插针建了一些豪华或时尚的场所。这种地方当然也是本地人和外地人混居。因为交通方便,又有不少用于出租的旧房子,因而就成了相当一部分“北漂”最初的落脚地。有一阵我老在那片吃饭,饭馆的人气明显比城西城北要旺,有些地方恨不得得用英语点餐,有些地方恨不得把你轰到门口蹲着吃。也常看到年轻人在街上焦虑地游荡,充满目标但又没有目标,寻找方向但又漫无方向。焦虑多了自然迷惘,有了迷惘才能发生故事,因此《玫瑰开满了麦子店》或者可以定义为一个有关迷惘的故事。

当然,这个迷惘的故事仍然发生在普通人身上。比起超凡脱俗之士,普通人的迷惘没有那么幽微而百转千回,但因为它的真切而更有象征意义——起码我是这么认为的。主人公王亚丽的困惑之处在于:出门讨生活,除了混口饭吃,是否还需要在精神上找个依靠?而她身上的悬念在于:当外在的精神依靠倒塌,又能否从自我心底焕发出证明“人之为人”的力量?故事当然会有冲突、纠结和误会,但在最后,我还是选择了相信人的“一念之善”——当王亚丽饱尝被欺骗、被勒索的苦楚之际,仍然爆发出某种救赎的冲动。从这个意义上讲,这也是一篇以情节高潮为叙述方向的小说,我尽量让高潮同时出现在人物的心理层面。

写这篇小说,对我来说也是进一步认识北京的过程。我在北京出生长大,动辄有人对我说“你们北京人”,但听到这话,我却总想说,“我们北京人”还真代表不了北京。只有本地人的故事,太单调了,也不切实际,难以容纳我在这座城市感受到的复杂性。不只北京,我想上海、广州同样也是如此。我们写小说的人,能否通过一个关于精神领域的故事,反映出社会层面的巨大变化?又能否在“自然地理”和“人文地理”之外,抓住城市生活中更日常、或许也更本质的特点,也即“生活地理”?具体地说,当故事里的普通人只用他的言行就能让读者感到自己正在看的就是今天的“北京”,这个故事才算完整。

不知《玫瑰开满了麦子店》在这方面做得是否成功?但我愿意朝着“生活地理”的目标继续探索。