我开始上学是在“滕王阁小学”,学校就在传说的滕王阁遗址边上。滕王阁兴废据说二十多次,现今这个几十层楼高的庞然大物那时候还没影儿。那时,那一带是城市贫民区,居民多是靠水吃饭的船夫、码头工和对岸进城的农民,没人觉得这里一千多年前住过王公贵族自己有什么荣幸。我父亲虽然没事会嘟嘟囔囔地琢磨古体诗,也会在节假日领着我到处去看有名没名的风景、似真似假的古迹,但从来不跟我说什么行万里路读万卷书,更不会逼我背古诗古文。他好像提到过王勃写《滕王阁序》的故事,我只隐约记得一个十几岁的小孩挺神的,人家本来是想让姑爷露一手,他抢了风头。

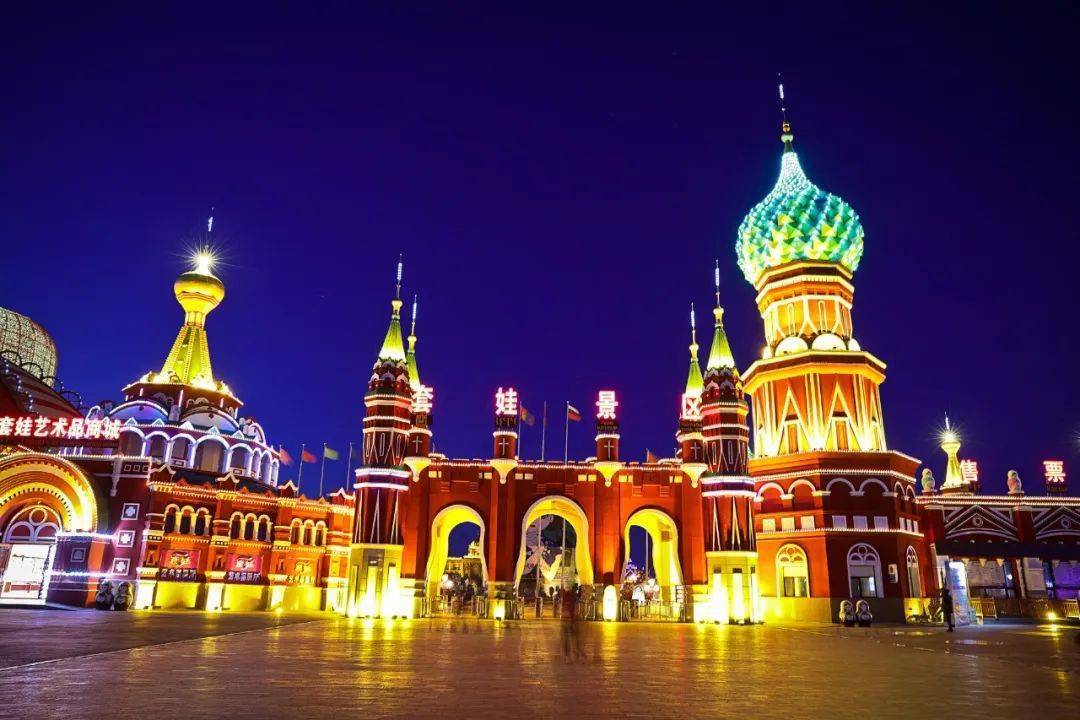

真正认真读《滕王阁序》是好多年以后。滕王阁又一次兴建,成为景点。是许多大人物视察时就便观光的首选,且常常当众朗朗吟诵《滕王阁序》。滕王阁及《滕王阁序》一时大热。我所在单位是文学社团,文人们对滕王阁自然更是趋之若鹜。因为常有接待陪同参观滕王阁的任务,没读过《滕王阁序》说不过去。

我对到处重建古迹的做法实在很不以为然,觉得“古迹”而至于“重建”,不免荒诞。钢筋水泥的假古董,气魄再“瑰伟绝特”,也难以让人生发思古之幽情。

至于《滕王阁序》,一篇谀词,成为古今公认的千古绝唱,无疑是一个文化奇迹,不是我这种人可以轻薄的。但不知为什么,无论我怎样咬牙切齿地下决心,怎样费了九牛二虎之力,就是背不下来。

《滕王阁序》由介绍地理、物产、人文、赴宴宾客开始,到写景,到描写宴会,引出人生感慨,到自叙遭际,告别“知音”,由地及人,由人及景,由景及情,脉络清晰,丝丝入扣,层层扣题。其中写景尤有特色:精心勾画,灵活多变,近观远眺,浓墨重彩,写尽了滕王阁壮美而又秀丽的秋日景象。不过,可能是因为对当地环境太过熟悉的缘故,我总觉得文字比实景要好很多。那时候我还不懂得文字经过组织,就有了独立的生命。

我心里最犯嘀咕的是作者对人生的感慨:诸如“时运不济,命途多舛。冯唐易老,李广难封”,诸如“孟尝高洁,空余报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭”之类。读的时候,总是忍不住想:一个小小年纪的人,怎么会如此懂得奉承,又怎么会有那么多委屈心酸?

关于王勃写《滕王阁序》时的年龄,有两种说法。一种是唐五代《唐摭言》说的“时年十四”;一种是元《唐才子传》说的二十岁。不管是哪一种,王勃的才华都很惊人。因为有才,他从十六岁开始就挺讨主子欢心的。两次被贬,皆咎由自取。他在《滕王阁序》里哀叹时运不齐,命途多舛,难以让人同情——错了就是错了,扯不上“请缨无路”,报国无门。最让我没法起敬的是里面通篇充满了对功名的渴望和对权贵的艳羡。

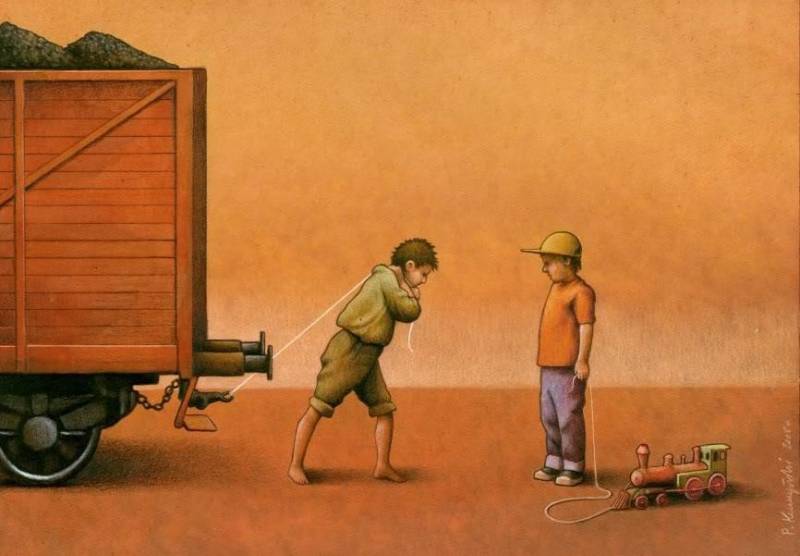

就像爱与死是西方文人永恒的主题一样,“怀才不遇”和“报国无门”是中国文人永恒的主题,几乎见于历代大多诗人的作品。

站在这些人的角度,有一肚子才学却老也得不到赏识任用,的确有一点憋屈。他们需要赏识,就像精心梳妆过的小妾需要宠幸,虽然顺理成章,但不知为什么,我总觉得有一点贱。

春秋之后,中国文人渐失独立品格,对权力的依附,深入骨髓,成为他们的传统人格。但似乎也有例外。我少年下乡,恰好在陶潜故里。以我对他的诗文和人格的了解,倘若天假陶潜以年,让他活到唐朝滕王阁落成的日子,即便受到“诚邀”,他大约也不会受宠若惊,躬逢其盛的。如果他也像王勃那样乐于“今兹捧袂,喜托龙门”,“幸承恩于伟饯……是所望于群公”,我们今天也许就读不到那些“一语天然万古新”的诗文,也就不会有我们今天喜欢的陶潜了。

《滕王阁序》与陶潜诗文,无疑都是天才之作。不同在于,前者华丽,后者质朴;前者人格卑微,后者有一颗伟大的灵魂。