那一年,长时间状态不佳,怀疑生活哪里出了问题,便去远方散心,第一站是去浙江师大,看望老同学马教授——睿智如他,或许能帮我找到“解药”。

在金华相聚一天,除了把酒叙旧,还游了被李清照写进过词里的双溪(婺江),但要走了,也没得到想要的“解药”,反而是,多了一分离别的感伤。翌日计划去黄山,已订了上午十点的高铁票。买这个点的票,可以睡个懒觉,然后直接去车站,就不想再麻烦他了。正欲动身,却接到电话,他说正骑电动车往宾馆赶来,要接我去他家里看看。

都八点多了,再去他家耽误一阵子,岂不误了火车?

虽然歆羡他那弥漫着花香、木香、书香的大书房,还有绿植丛生的露台,甚至喜欢上了那两只越发和我亲近的金毛犬,但我内心的焦躁越发强烈——发车时间在逐秒逼近。他却像是根本不知道我要走似的,殷切地沏茶倒水,慢悠悠说话,竟又与我聊起萧红——他翻出一本少年时我送他的书。我提醒说,十点的火车!他看看表,说才九点,九点半走就赶趟儿。我吓了一跳,能赶趟儿?他说,你嫂子开车送人去了,九点半回家,开车去车站,满打满算十分钟够了。

这也太悬了吧!

心里慌,屁股就不稳。我踱步到露台,想以此缓解内心的焦躁。他便跟了过来,给我介绍他的花草,还顺手抄起水管子喷水。还有这心思?我越发沉不住气了,却又不想让他多心,便指着一株矮木敷衍说,这个挺好看的。他眼睛一亮,说,是吗?便撂下水管,拉我去露台的背面,你看,这里还有一株,他指着那株更壮实的说,这花喜阴,在阴面养着比被太阳晒着好吧。

我的天,我哪有心思去分辨这个!

再次回到书房,已经九点半了,楼下还真响了两声车笛,我刚要问是不是嫂子回来了,他却重新沏新茶,非让我尝尝。原来,刚才我随口说过我爱喝铁观音,而他先前泡的不是。火烧眉毛了。我真怀疑,他是故意留客吗?端着茶杯,心里数着秒,我都有点哭丧脸了。他一抬眼,见我这表情,惊诧道:“文冬,你怎么这么慌?”说得我倒不好意思了。我着急,但还不想表现出我急于离开。

好在一路畅通,顺利抵达车站,取票,上自动扶梯,到二楼候车厅,的确没用几分钟,而且才刚有人起身去排队检票。顺着扶梯往下看,老马还站在梯口仰望,不由眼涩鼻酸——十七年没见了,短暂相聚,又要匆匆告别,最后相处的这几十分钟,应是我格外沉迷、倍加珍惜的良辰,可我,心里想的全是赶火车。

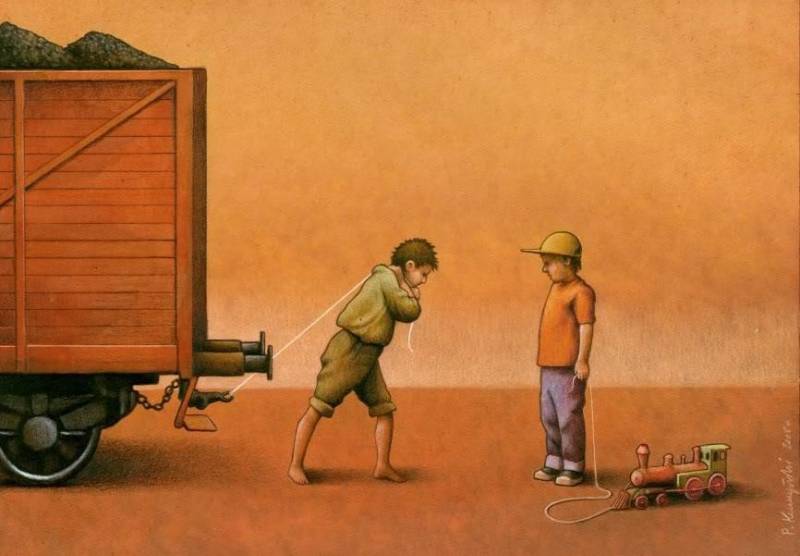

是啊,我怎么那么慌?即便误了车又能怎样!记得昨日刚到时,我有些萎靡,我说坐了一夜火车,没休息好。他惊诧,不是卧铺么?我说,上铺的人一直在打呼噜。他更不解了,他打他的,你睡你的啊!当时,我真是无言答对,觉得他是站着说话不腰疼。

顷刻间,我明白了,他最有资格这样说,他原本,就是一个被鼾声包围仍能睡得好的人!从乡村的小学生,到北大的博士,再到大学当教授,他从未离开过校园,几十年来,要么在读书,要么在教书,外面世界的喧嚣、诱惑、浮躁,都与他无关,他静心与书、茶和植物,还有那些用他的话说“总是二十岁”的孩子们在一起。他活得从容、舒缓,定力十足!活出了一种美好“静态”。

想起一则逸闻,有人问禅师:什么是禅?禅师说:该扫地时扫地,该吃饭时吃饭,该睡觉时睡觉。不觉释然。我终是,从马教授那里拿到了“解药”。