朋友圈曾经有一句很流行的话,“旅行是一种生活方式,而旅拍就是一种态度”,所以每逢“五一”和“十一”长假,朋友圈就变成了旅游图片集和地理标注集,朋友圈里的各位纷纷宣布自己“在路上”,宣布自己终于“逃离”了憋屈的工作与生活。

而如今,朋友圈的新名言是“选择跑步,就是选择一种生活方式”。活在朋友圈的人终于不必在假期挤入汹涌的人流去制造一种“我去过”的逃离幻象,他们只需要在朋友圈晒出一张自己戴着耳机跑步的自拍,或者是晒出自己的跑步步数,就能轻易宣扬自己抽离了枯燥乏味的日常生活,身心和灵魂都得到了“修行”。

更有甚者,不满足于日常的跑步,要参加马拉松来进行一场“身体和灵魂的苦修”。一时之间,跑步和马拉松成为席卷一线城市的热潮,更成为了一桩朋友圈盛事。

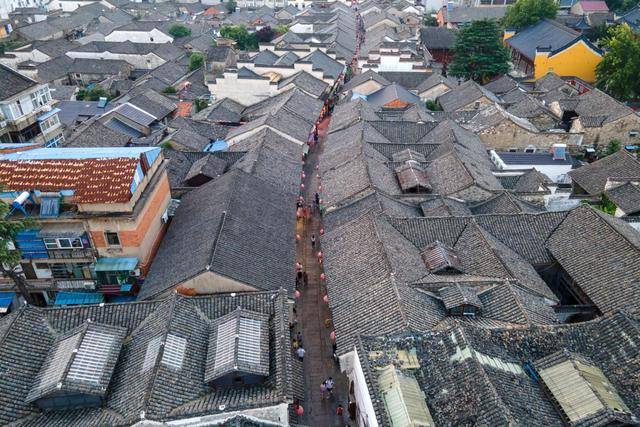

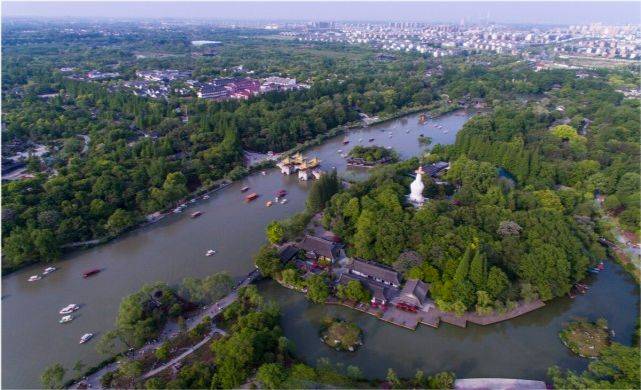

资料图

2013年起,中国马拉松经历了飞速发展。2013年,在中国田径协会注册的马拉松及相关赛事数量才39场,但到2016年,赛事数量就增至328场,三年间增长了7倍还多。2013年,参赛总人次是75万;到2016年,这一数字已增至近280万。根据中国田协副主席杜兆才的预测,到2020年,全国马拉松及各类路跑赛事可达800场,参赛人数则将超过1000万人次。

据报道,2014年,有人通过种种关系,花160元成功报名上海国际马拉松赛,之后转手便以2000元人民币将参赛资格出让,他的感慨是:“这钱赚得太容易了,早知道我要价3000块!”

为什么你身边的朋友,甚至都包括你自己,都沉迷于跑步不可自拔了?

跑步是一种瘾

你为什么跑步?当然是因为跑步让你“爽”,而这种“爽”首先是来自生理上的。

关于跑步的“爽”,最著名的说法当属“runner’s high”,可以将它翻译为“跑步者的愉悦”,它描述的就是一种由长跑带来的精神愉快的状态。虽然到目前为止,“跑步者的愉悦”还没有被普遍认可的定义,但这种状态会使人的焦虑减轻,并感到愉快,充满能量,甚至像嗑了药一样“狂欢”是毫无疑问的。

但是,为什么会产生这样一种让人对跑步欲罢不能的神奇的感觉?

最受青睐的解释是“内啡肽假说”,这种解释认为跑步会造成血液中的内啡肽水平升高,从而带来了情绪振奋、心情愉悦等一系列效应。

内啡肽是一种内源性阿片肽,它和海洛因、吗啡等鸦片剂具有相似的生物化学性质,只不过是由人体自身的中枢神经系统和垂体分泌的,所以内啡肽也叫“脑内吗啡”。

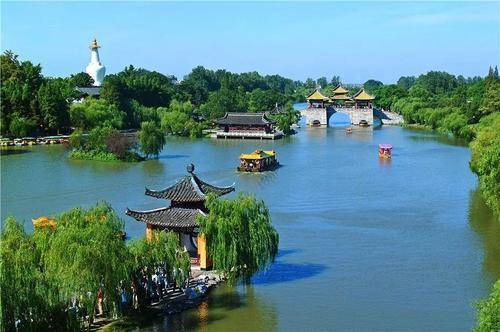

资料图

在受到压力、损伤和感到疼痛的时候,人体通常会分泌内啡肽,而运动不仅会产生压力,而且会给健康的人造成短暂的疼痛。2007年一份对1227名马拉松运动员的调查就发现,在马拉松赛期间,有超过99%的人会感到疼痛。

这个时候,内啡肽就会与吗啡受体结合,就像服食了吗啡、鸦片那样,缓解肌肉收缩引起的疼痛,并且能够间接使人感到身心愉悦,等同天然的镇痛剂,所以,内啡肽也被称为“快活荷尔蒙”。

不过,由于到目前为止,人类实验只能测量人体血浆中的内啡肽水平,而不能真正测量中枢神经系统内的内啡肽水平,而内啡肽的分子量太大,不能穿过血脑屏障进入大脑,因此“内啡肽导致跑步者的愉悦”也存在争议。但可以肯定的是,跑步之后血浆中的内啡肽水平会增加,甚至可能多达5倍。

除了内啡肽之外,内源性大麻素(eCBs)也是让跑步者感到“爽”的原因之一。顾名思义,内源性大麻素的效果与大麻类似,是一种内源性神经递质,在运动中和运动后,这种物质的浓度会增加。内源性大麻素不仅可以舒缓疼痛,而且可以影响情绪,使人镇定,降低焦虑,带来愉悦。

而且,和内啡肽不同的是,内源性大麻素花生四烯酸乙醇胺是脂溶性的,它能很轻松穿过血脑屏障进入大脑,所以说内源性大麻素能刺激神经系统,起到镇痛、提振精神的作用,就显得十分名正言顺了。

不过,尽管到底是什么让人在跑步时感到爽还众说纷纭,甚至有人认为内啡肽和内源性大麻素都不是造成“跑步者的愉悦”的原因,但可以肯定的是,你的烦恼和焦虑都在跑步中得到了消减,跑步是一件让你愉快的事,跑步还能减轻抑郁症患者的抑郁症状,甚至跑步会让你上瘾。

2015年上海马拉松,一个男性在半途心脏骤停,被抢救。但之后,他依然坚持跑步。2015年10月19日,北京马拉松比赛开赛,3万名职业及业余选手在PM2.5浓度高达344微克/立方米、AQI美标指数高达394的有毒害级别(离报表值500仅一步之遥)的重度污染空气里依然选择参赛,他们或佩戴口罩、或戴着防毒面具、或干脆素面朝天。你很难说,这些人是对跑步上瘾,还是真的具有“厚德载雾、自强不吸”的精神,抑或是在践行着“苦行僧般苦修”的精神。

有研究者在对有跑步习惯的男性跑步者进行对照试验后发现,暂停跑步的人在那两周会变得焦虑、失眠并感到紧张。这正是跑步上瘾的一个表现,除此之外,跑步上瘾的人还会认为自己跑得还不够多,不断提高运动量,即便身体受伤,即便知道这样跑下去不好,他们还是会义无反顾地跑下去。

当然不止是跑步,很多体育运动都会让人上瘾,这就是所谓的“锻炼成瘾”(excise addiction)。有研究认为,美国锻炼成瘾的人的比例高达3%到5%,这一数字在跑马拉松的人里更高。

有钱有闲的产物

但是,跑步能给人带来快乐并不足以解释跑步在中国的盛行,毕竟吃薯片也是一件上瘾的事,那他们为什么不窝在沙发里边吃薯片边刷剧,偏偏要出去跑步,偏偏要去跑马拉松把自己弄得汗流浃背呢?

要解答这个问题,首先得知道在中国,是什么人在跑步。

尼尔森的《2015年中国体育人群调查研究报告》显示,24%的马拉松核心跑者(指在过去3年内参加过马拉松全程及以上赛事的人)有硕士或以上学历,36%位居中高层管理职位,54%有私家车,42%有银行贵宾卡。跑马拉松的人以北京和上海居多,分别占全国总数的17.1%和11.6%。在经济欠发达的西部和中部地区,人们的参与度最低,仅占9.5%和5.4%。

爱燃烧、虎扑跑步、上海跑步者发布的《2015跑者调查报告》则显示,中国的跑者有71.2%是大学本科以上学历,年薪5万以上的高达68.7%。他们大部分来自互联网业、政府机构、金融业、房地产业等行业,70%来自北上广深和一线城市,属于典型的高学历、高收入群体。

虽然你可能认为,跑步是个“说跑就跑”,没有任何门槛的体育活动,但从数据就可以知道,跑步是属于有钱人,至少是中等收入群体的游戏。

而且,跑步一族从不满足于随便穿上双运动鞋就去跑步,尤其是那些喜欢跑马拉松的人。据尼尔森,中国跑步者的人均花费为3601元,而越有经验的跑者花的钱越多。马拉松核心跑者平均花费4594元,他们大多是科技控,花大价钱买更高端和专业的设备,如运动手表,紧身衣裤和运动水杯,他们中有91%用智能手表,57%用运动手环来记录运动数据。

除了买运动服和设备以外,他们还花很多钱飞到不同的地方参加比赛。90%的老运动员说他们有参加异地比赛的经历,甚至有9%的人参加过国外举办的马拉松比赛。他们平均每年参加3.7次异地比赛,所有支出总计6935元。

2016年,中国城镇居民人均可支配收入也就33616元,对于很多人而言,连双好几百的运动鞋都还要皱着眉头想一想再决定要不要买,就更别提买些五花八门的装备去跑步,甚至跑到外地去参加马拉松比赛了。更重要的是,他们可能根本就没条件跑步或者根本就没想过要跑步。

在一份对中国大陆、中国台湾、韩国的跨文化研究中,研究者将社会阶层按职业从不熟练工人到高管、国会议员分为10层后发现,在中国,社会阶层每升高一级,每周持续不少于3天或更长时间活动持续至少20分钟(不包括体力劳动和通勤)的可能性就会增加13%,有钱人在休闲时间锻炼的可能性是一般人的两倍。

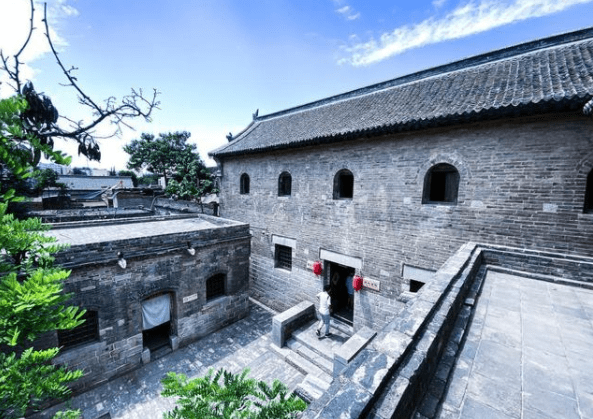

资料图

而这与社区环境息息相关。穷人住的地方缺少运动场地和各种基础设施,而且社会治安差,也不会有什么鼓励或支持运动的社会规范,他们基本上没有锻炼的条件和环境。

而且,很多穷人从事的是体力劳动,或者在上下班通勤时是走路,他们下班已经累成狗了,根本就没有精力去跑步了。

2009年的一项国际调查的确也显示,中国人的身体活动率最高,达57.7%,但这很可能是这份调查没有剔除与工作有关的身体活动和上下班通勤。事实上,前述研究发现,如果只算闲暇时间的锻炼,约有51%的成年居民表示自己一年只做几次运动甚至从来不运动。

此外,穷人因为社会压力和对前景的悲观情绪,很可能就很丧地放任自己不活动甚至长胖,但是社会经济地位更高的人会更崇尚健康的生活方式,注重自己的健康和身材。《2015跑者调查报告》显示,男性跑步的首要原因是增强体质,而在这个以瘦为美的时代,女性跑步更多地是为了减肥或保持身材。这也是为什么在中国,城市低收入人群逐渐成为肥胖人群的主力。

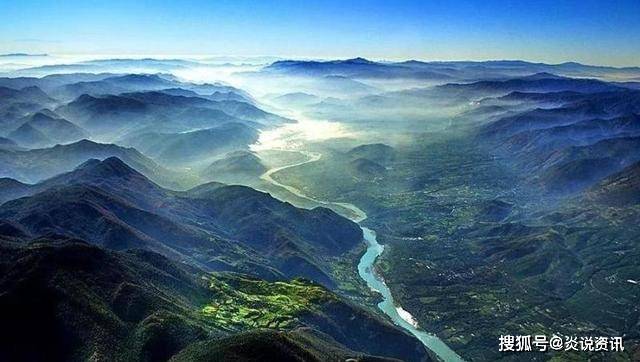

事实上,在国与国之间,也是发达国家比发展中国家的人更注重锻炼,而且国外马拉松发展历史也显示,在一国人均GDP达到5000-8000美元时,马拉松会迅速普及并呈现井喷式增长,而越接近8000美元,增长速度就越快。2014年,中国马拉松赛事兴起,而按照世界银行的数据,那年中国人均GD正好是7683美元。

跑步和马拉松,终究是有钱有闲的产物。

跑进中产阶级

上世纪70年代,跑步在美国流行起来,而这与耐克运动息息相关,耐克的销售引发了一场市场运动,最终使耐克在美国人中得到普及,并形成了一种跑步文化。在中国,跑步的流行同样离不开商业这只幕后的推手。跑步族们买各种运动装备、马拉松赛事在中国的兴起,乃至审美趋向健美和瘦,都离不开商业的推动。

以马拉松近几年的飞速发展为例,自2014年10月,国务院通过了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(46号文),明确提出取消商业性和群众性体育赛事活动审批,通过市场机制积极引入社会资本承办赛事,并要求有关政府部门积极为各类赛事活动举办提供服务之后,各地政府为打造富有地方特色的“城市名片”,开始争先恐后地举办各类马拉松赛事。各种赞助也纷纷涌进,马拉松赛事因此迅速膨胀。

除了马拉松,各种运动APP和体育创业公司也迅速崛起,据中文体育资讯平台“懒熊体育”发布的《2016体育创业白皮书》,从2015年3月到2016年5月,中国的体育创业公司完成了超过257次融资,总规模达到174亿元人民币,平均每次超过6700万。

2015年的“双十一”,体育消费异军突起。阿里巴巴提供的数据显示,“双11”当天体育用品在阿里巴巴网络平台的成交额达到44.57亿元,比2014年同期上涨了55%;成交用户数增长约六成。

跑步、健身俨然成为了一种生活风尚,这对于跑步族而言,不仅是一次“消费升级”,更代表了一种消费实力和精英品味,一种“运动优越”。

如果仅以收入、职业、教育三大指标来衡量中产阶级的话,跑步族大部分作为月收入在5万以上,受过大学本科及以上教育的高级白领或公务员,可称为中国的中产阶级。

但是中产阶级不仅是经济意义上的,它还包括消费习惯、审美品位和一整套的生活方式,它还意味着一种身份认同和集体意识。而跑步正是他们建构身份认同的方式。

按照社会认同理论,一个人的社会群体成员身份和群体类别是一个人自我概念的重要组成部分,社会认同由三个过程组成,它包括社会类化、社会比较和积极区分。而积极的认同很大程度上来自内群体和相关外群体的比较。

万科前董事长王石曾表示,中国的马拉松热和他有关。2013年3月,万科在深圳发起了城市乐跑赛,万科的号召力吸引了72家单位的2994人参加。之后的6月和9月,城市乐跑赛分别在北京、上海举行,一年下来,400余家企事业单位超过1.5万人在四个一线城市跑了5公里。王石说:“万科在中国60个城市推行乐跑项目,策划时就是希望马拉松在中国推广起来。”

从某种角度上说,王石还有潘石屹对马拉松的宣扬使马拉松看上去更像是成功人士的标配。所以所谓的中产阶级们用跑步的方式来向潘石屹们看齐,来彰显自己的身份,表明自己的审美品位和生活方式。

跑步不仅改变了中产阶级的外在形象,更建构了一种健美和跑步文化,是一种中产阶级进行内化的标签。它作为一种消费方式和文化品位,具有“区隔”和标识的功能,是一种阶级“区隔”的方式,不同地位的阶级群体通过在其独特的消费行为和文化品位基础上形成的消费模式和生活方式相区分开来。

中产阶级通过跑步来建构自己的内群体认同,跑步成为了某种社会地位、生活品位和社会认同辨别的符号,用以区隔具有积极生活态度、不俗消费习惯和生活品位的“我们”和庸常的广场舞大妈们,区隔健康苗条的“我们”和身材臃肿的他者。

但事实上,也许正如蒋方舟所说,马拉松不过是中产阶级无声的广场舞,他们并没有资格嘲笑广场舞的大妈们。

也因此,跑步族才要将跑步数据,将参加马拉松比赛的照片晒到朋友圈。“晒”才代表着“存在”,代表着“参与”,身份认同才能被建构起来。

据尼尔森,“爱秀”是运动人群的一大特点,接近六成受访体育人群表示,会在朋友圈或微博等社交平台晒出运动照片或者运动的成绩。

英国伦敦大学的阿兰·拉萨姆教授的社会学论文《一个习惯的历史:1960年代美国作为工作缓和剂的慢跑》中有句被广泛引用的话:“慢跑将中产阶级成功地把自己同靠左的、颓废的、烟酒不离身的、具有嬉皮士风格年轻人和靠右的、大腹便便、令人生厌的传统政客、大亨等区别开来。”这同样也适用于中国新兴一代的中产阶级,毕竟有人笑称,中国新中产的三大标志就是“跑步、抄经、喝果汁”。

有学者认为,中国中产阶级的政治态度趋向于温和的改良主义和道德相对主义。的确, 当他们在雾霾天仍戴上口罩去跑步,去参加马拉松,当他们插上耳机将糟糕的新闻,将买房、食品安全、学区房问题统统隔绝在外,他们完成了一场温和的、虚假的逃离与对抗。