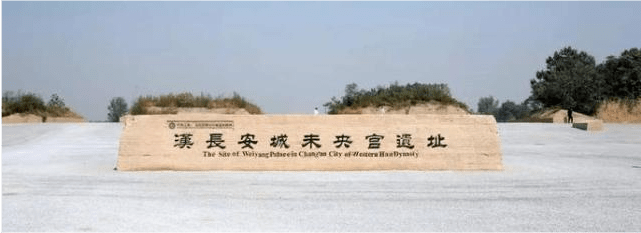

在地图上找到未央宫的时候,心里还是兴奋了一下,我想,一个巨大的王朝一定会留下些什么。搭坐公共汽车,壹元钱到未央宫前殿北面的大刘村,售票员还订正了一下,是大刘寨。也许寨比村更能给人一些古老特色的印象。按说直线距离很近,可车拐到了二环,再向西,在立交路下走了好久,然后再向北,才真正进入未央宫的区域。

若看一下汉长安城的示意图,就可得知它的区域非常阔旷,有几十平方公里之大。当车一路向北的时候,路边的建筑也不像城中心区域的楼房那样高挺,明亮,而是一些低矮、灰暗的房舍,大多是平房,很像一个个子不高的关中汉子,刚从工地上回来,蓬头垢面。这儿建筑的主色调是浅灰色,如同那些用旧的砖,和大明宫及雁塔广场的深红色截然不同。灰色其实也很厚重,是万事万物谁也躲不过的颜色,有着生命的终极归宿的意味。我之所以这样敏感,是因为我太熟悉西安城市建设的构思了,也许远在二千年前的汉代,配这样的颜色才更加适合。沿途有许多修理铺,面食店,小型商店,一些农用车在路上来回穿梭,冒出的黑烟游离在一些建筑物之中,路边行人的衣着也和我家乡那些小镇上的人无异一二,脸上的色气有些黄土的底蕴。

转眼间,车已到了大刘寨,虽是个寨名,却只有路边的一些房子,几间店铺,人们各自做着自己的活儿,无暇顾及一两个不速之客。问过未央宫前殿就是路西边看上去还不是很模糊的那座高出的土台,心里未免一惊,与我的想象相距太远。走在麦地中间的一条比较宽的土路上,我的心情非常舒畅,仿佛回到了乡间。这原本是一条渠,里面填满了土,就成了路。两边的路沿上长满了荒草,干涸,枯败,路面也被这样的矮草覆盖。隔不远就有一堆干玉米杆,颜色灰黑,是淋过雨而晾干的那种。越往里走,路边的荒草就越深,有的有半人高,瘦得像一根根细细的竹枝。如果在我的家乡,会有人点一把火,把这些路边的草烧掉,变成地肥,在这却是好好的,直到更深的风把它们吹倒。还有一些散散的梧桐树,不高,不像城市里修剪得很好的那种,枝条很乱,叶也不整,仿佛一个人把扣子扣错了位,一些东西松松地落下来。路边的麦地倒是关中大地特有的那种长块状的,望不到边际,麦子一溜一溜地分明。阳光不是很明朗,却很和煦,一些微风夹杂其中。行走在这样的乡间道上,多少有点回家乡的味道,那种古老的温情自心间悄然溢出,也往沿途走过的地方撒了一些。

在接近那个高处的土台时,麦地就消失了,继而代之的是高而不粗、非常笔直的白杨树林,它们像士兵一样,守护着这座二千年前汉代的宫殿。树上的叶子大多已经落了,地上厚厚的一层,褐色的,是生命力和水分消失后的疲惫的状态,树枝上偶尔有一些不曾落下的叶子,翠黄,光洁,在这冬天逼窄的时节时格外显眼,仿佛是这树林的活灵灵的眼睛,让人在心里顿生些着快意和美感。在土台的下基边缘,是围起来的条形黑色钢管,有些地方被磨得亮亮的,看来走这条麦地中间的路上来看的,不在少数。找了一个低凹的地方从钢管的底下钻过去,我禁不住笑了,一个失去的遥远的朝代的防卫实在是松不可言,仿佛给人们留了一些树枝间的缝隙。沿着土台盘旋而上的白亮亮的小路,众人的脚步将它踩得光光的,滑滑的,仿佛是绕在这土台上的一段粗大的白色的绳。土台有些坡度,我几乎是弓着身子,两边是大片大片带剌的低杆植物。

待上到土台上,视野一下辽阔起来,四周的紧挨处是成片的白杨树林,偶有几棵常青的树,叶子浓密地挤在白杨树之间,再远一些,是可以看见走向的长条形的麦地,平整如砥,还有不多的几户人家,散在远处。土台的北面较高,顶部平坦。一些年轻人围成了一圈,不知在说些什么,这让人联想起二千年前的一些谋臣在开秘密的会议。远处的汽车声时而穿过这些树林,落在土台周边的荒草上,在它们干涸的细叶上又加上了一些声音的微尘。在土台向南斜下的缓面上,有三个老人在放风筝。三只色彩鲜艳的风筝在很高的天空上飘荡,它们时而靠近,时而分散。风筝翅膀上的风非常明显,而地面上几乎静止的,看来天空这个容器也无法保持同一种事物相对的匀衡,质的含量轻重不一。在离三个老人不远的地方,放在三辆电动自行车,原来他们也是和我一样,来自于一个城市中心的某处,嘈杂拥挤的环境让他们无法铺展年老的翅膀,而在这二千多年的土台上,他们安详,舒缓,在风筝飞上高空的时候,他们也抬起了头,看着风筝上飘荡的另一个天空。若那些早已亡去的汉代的王臣们地下有灵的话,看到他们当年的宫殿上空飘着三只鲜艳的风筝,他们会有何感想,是叹息他们高阔的前殿已经溃不如蚁,还是欣慰在二千年后在前殿的上空仍有像梦想一样美丽的东西在飞舞?

在这,我没有看到一片瓦,一匹砖,一根木头,只有脚下踩踏无数遍的、像任何关中大地上的松散细软的黄土。看过碑文才知道,这是夯土,也就是人工搬运堆积而成。土台长三百多米,宽二百米,高十五米,作为汉代众多宫殿之一的未央宫前殿,它并不够宏大,但在平地上直直高出这么多就绝对有气势,有王者风范,仿佛一座坐北朝南的高大的房子,房顶高扬着,面向太阳,而没有任何遮挡的土台就更加直白坦荡了,更像是一个裸着膀子挺胸就坐的王臣。我知道脚下的每一寸土,都蕴含了二千年的时光长度,都曾是一个朝代核心部位的一分子,也曾为一个远去帝国的巨大名誉效过力,出过汗。它最终成为一个帝国最后的见证物,一种谁都能认得出、摸得着的历史的粉末。

当历史巨大得让人难以认同的时候,它的毁灭也同样让人难以认同。地面上消失了任何可视建筑的王朝的遗址是历史留下的一张数额庞大的空白支票,它在购买到巨大遗憾的同时,也让人们放宽了脚步。不过,我站在这的时候,却没有产生过像大明宫一样的惆怅与落寂,它毕竟被无数整齐的白杨树包裹着,身上又穿了一件比任何王朝都浑厚的草色衣服,我想任何有生命的东西的灵魂都是相通的,就像这草,这树,这周边的麦子一样,虽然它们也有枯萎的时候,但时节一到,它们就会在泥土的深处生根发芽,与这座古老的宫殿在更深处融为一体,因而这些地下的灵魂并不寂寞,每年的春天就像草木一样,钻出土台的表层,打量着他们曾经引以为荣的王朝的疆域,或许仅仅就出来看一看,透透气,如同此时天上的阳光一样,平静,和暖,不动声色。

在遗址的南面,有一间简陋的矮房,一个中年汉子在用锨铲着地上的土,把它陪在一棵新栽的树下。他的动作平稳,自然,没有丝毫的急促,与这座古老的遗址构成了节奏上的相似。房子旁边有一个大油罐,连着一根长长的塑料管,原来它也变换了角色,成了一个永久的储水容器,为周围众多的树木提供着水分。

此时,我很想在这坐一坐,坐在枯草上也行,尽管它荒芜的没有一个像样就坐的地方,可随处可见的草,树,土,毫不遮掩的空气和阳光,还有这清清的水,虽然没有其它遗址那样的豪华,奢侈——那是供人观赏、消费的,而不是让你静静坐下用心来倾听的,而它就不一样,这样一座近乎虚存的遗址,却可以让你真正以平等的身份坐在其中,用心慢慢品味和思索,你会细细听到那些你在别的地方所听不到的东西:草细微的脱节声,土在你脚下轻轻地波动,鸟儿在近处树枝间飞翔时碰到叶子时一点轻微的疼,还有你内心深处的一些不易觉察的碎动,一些像水气一样的东西,翻过你身体的某些堤坝,然后大面积奔跑起来,将你身体的一些部位淹没。这是一个没有门、看不见任何地面建筑、也没有高大密封式围墙的遗址,然后睡在它下面的王朝,它的美——敞开式的大气和失落而又不太沉重的荒凉感,在这密草、繁林、麦地和鸟声的相拥中,得到了平静、和谐的展现,比那些成天烦烦躁躁的遗址不知强了多少倍。

(文/肖建新)

欢迎走进“五色石文斋”。如果您喜欢,请点击关注,也欢迎您分享、评论。在这里随时有精彩的文章发布。