“敦苇堂”天水源长

导读 长坑乡福春村,位于安溪西北部,距离县城70公里,是安溪上官氏的发祥地,人杰地灵,底蕴深厚。远有清代进士,人称“官翰林”的上官献瑶,近有爱国侨胞上官光厚。既有闽南日报社的旧址,还有军政干部学校的遗迹;既有千年历史的古杉树,也有独居情韵的廻澜桥。本期起陆续推出“探访福春村”系列报道,原风原貌展现这个古村落丰厚的历史文化风采。

本报讯 (记者洪金示)“敦苇堂”位于福春村寨兜角落,田螺型,系安溪上官氏的开宗祖厝,堂前屋后依山傍水,始建于南宋年间,见证了安溪上官氏一族迁徙、繁衍的历史。

祖祠名号享殊荣

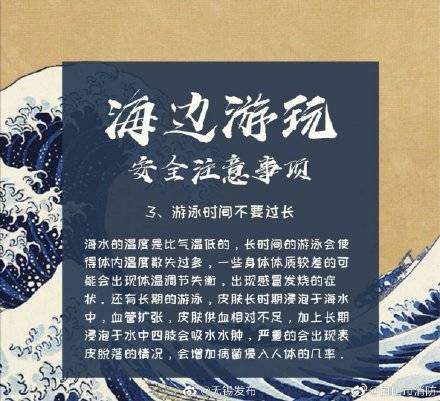

“敦苇堂”大宗门亭. 走近敦苇堂,祠堂门亭上的“清溪上官氏家庙”7个大字赫然在目,大门对联“同山新世泽,陇水旧家声”映射着上官氏一族迁徙的历史。“同山”指长坑的同发山,“陇水”指甘肃省天水县。

据59岁的上官青春介绍,本村居住着的上官氏族,源自甘肃省天水县。根据史料记载,两千年前,楚怀王之子子兰被封为上官邑大夫,其后代子孙便以上官为姓,后来秦灭六国之后,迁徙楚国公族大姓于关中,上官氏则被迁往陇西上圭,也就是今天的甘肃天水县,并成为当地望族。从此“系出华氏,望出天水”的上官氏族,无论走到哪里都挂上“天水”的郡望。

上官青春说,到了唐末、五代十国时期,由于战争纷扰,上官氏的先人纷纷南迁。唐宪宗年间,上官氏第33世祖上官偕由陕西入闽,官居福州户曹参军,成为闽上官氏肇基祖,其后裔分居闽地,闽上官氏也由此开枝散叶。宋高宗年间,上官偕裔孙上官谏(十六郎公)迁徙入安溪,肇基于福春村,至今已有三十几代。全族宗亲分为上唐、下唐、西岭、水缸、河图、吾头、和春、岭西八个支派,分居在长坑乡的福春村、水缸村,祥华乡的和春村、福新村、河图村,感德镇的岭西村以及大格村的尾园角落组成的“大福春”地区,共计数万人,可谓枝繁叶茂。

“上官氏家庙,原名金紫堂,时乾隆名御史谢梅庄赠书‘敦苇堂’堂号(取亲睦之意),因有官列于朝,始称大宗。”据上官家族史载:堂号“敦苇”二字和前门“福春上官氏家庙”分别由乾隆年代御史谢梅庄和太守李逊之所题写。相传,祖祠号称“大宗”者十分珍弥,安溪仅上官氏和湖头李氏的宗祠享此殊荣,而后者便是一代名相李光地的祖祠。

风水宝地田螺型

走进门亭,一条曲折向上的石阶路展现在眼前,两边有石栏杆。“入宅有路,路有阶,登堂如步步登高”的建筑格局独具一格,寓意深远。

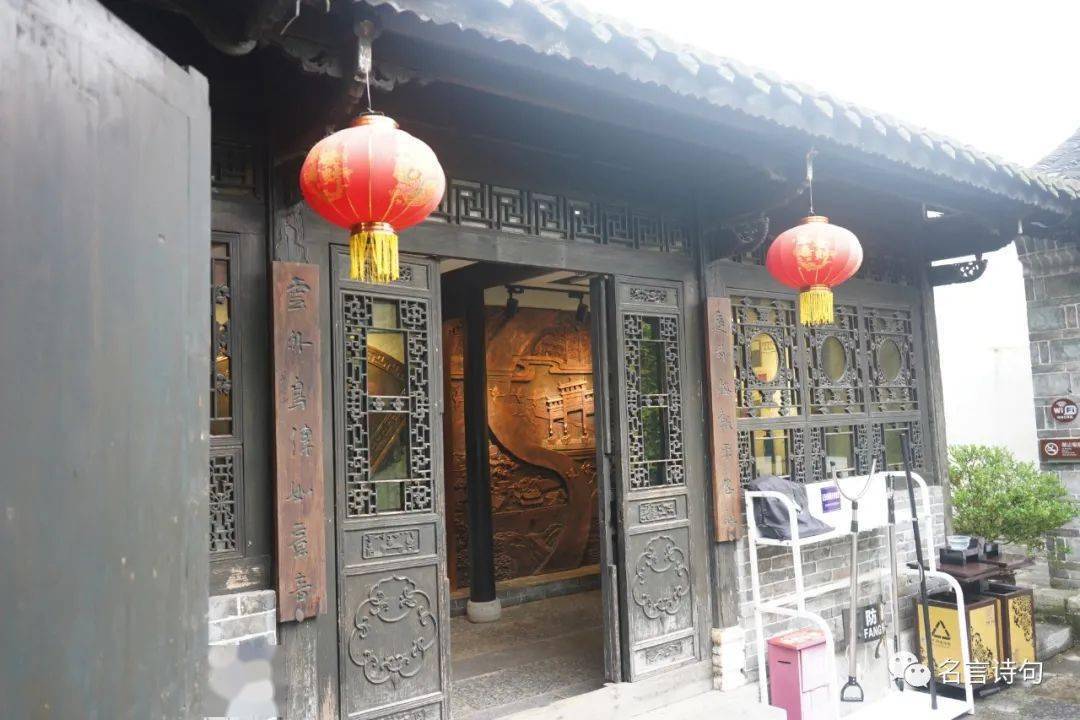

沿着石阶,登上主堂,只见大门上写有“天水源长”四字。门面全部用青石板砌墙,雕刻着麒麟起舞、骏马腾跃、人物故事等精美吉祥图案,两根龙柱如腾似飞,活灵活现,屋面铺盖火白瓦和硫璃瓦,尤其是那像燕尾一般的屋脊曳光焕彩,独领风骚,富有传统的古建筑特色;广场上左右高高耸立两根有雕刻着盘龙的石柱子华表,给大宗祠增添了几分庄严。

主庙堂规模不大,面阔三间,堂内神龛雕龙刻凤,工艺精良,庙里堂上中龛供奉祖妣神位;左龛上悬挂有乾隆皇帝圣旨牌,龛中供奉本族取得功名爵位的先贤神位。清代进士、授翰林院修撰,人称“官翰林”的上官献瑶也在其中。厅堂两侧悬梁上挂着先贤献瑶等的进士牌匾以及一些珍贵文物。

据上官青春介绍,大宗的地理位置,属田螺型。门亭面临草坂溪,寓意田螺喝水。其堂前山峦清秀环合,谓之天马,堂后山峰逶迤,号称99峰,谓之文昌,是个难得的风水宝地。

大宗祭祖有讲究

“上官氏家庙依山傍水,总占地面积6689平方米,系上官氏肇基始祖十六郎于南宋1132年前后建就。”据上官青春介绍,史上敦苇堂有过多次修葺,一直秉承坚固、传统、清雅风格,世代传承。在乾隆壬申年(1752年),上官献瑶请假回乡主持大修。文革期间,敦苇堂被破旧立新,辟为供销社福春分销处,堂内的神龛和历史文物几乎被灭失和毁坏。文革后,于1984年宗亲合力进行了一次小规模修缮。2011年上官氏家族理事会再次组织重修。

从“敦苇堂”走出的上官氏族后裔人才辈出,特别是明、清两朝,有很多人在朝廷和地方为官,如上官献瑶父子双进士。民国以后至今,担任副处(团)和以上职位以及获博士、硕士学位的学者、教授就有三十多人。

感念祖恩,每年七月初一上官氏宗亲都要在敦苇堂举行祭祖仪式,由八个支派轮流置办,每年由其中一派主办,其余协办,周而复始。祭祖前两天,八派中值祭祖者应派员洒扫庭室、贴联和依古例置办祭品。

也许源于名门望族,大宗祭祖自古就采用“官祭”仪式。特别是主祭人选颇有讲究,谓之“有禄得祭也,列官于朝,爵尊者主祭;爵同以齿,其次以甲,其次以科,其次以明经,其次以廪膳生言其食饩。”身份层次非常分明细致,还有包括“有三年丧期不与”等严格规定。

【责任编辑: 上官坚斌】

来源: 安溪报-安溪新闻网